研究活動

共同研究

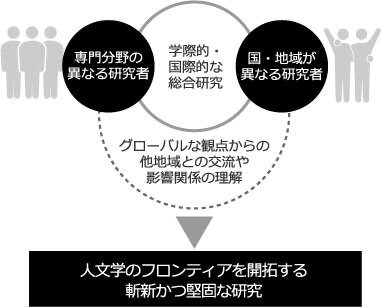

日文研の共同研究では、専門や国・地域を異にする研究者が集い、日本の社会および文化をめぐって学際的・国際的な総合研究を重ねてきました。共同研究を通じて、日本研究を一国主義的な枠組みから解き放ち、その多文化性・多元性をも見すえて、日本の歴史・社会・文化をとらえなおす「国際日本研究」を追究しています。

基礎的な学問領域はもとより、既存学問では周辺化されたテーマも取りあげ、また、グローバルな観点から他地域との交流や影響関係を理解することで、人文学のフロンティアを開拓する斬新かつ堅固な研究を目指しています。

また、日文研の理念を反映して、学際性や国際性に加えて研究の独自性や先導性、学術的な意義や貢献度の検証のために外部評価を実施しています。

共同研究

共同研究

|

2025年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| 口と鼻―人体と外界の接合域の日本文化史 | 磯田 道史教授 | 自然観と人間観 |

| 町とモニュメント:視覚文化史から見た日本の都市計画と記念 | タイモン・スクリーチ教授 | 自然観と人間観 |

| 胎内から墓場まで―現代における死生観の解明 | 安井 眞奈美教授 | 自然観と人間観 |

| 「島国・日本」再考:移り変わる姿、意識、心象 | エドワード・ボイル准教授 | 自然観と人間観 |

| 近代日本における仏教と神道の交差―「神仏分離」から再構築へ | 守屋 友江客員教授 瀧井 一博教授 |

自然観と人間観 |

| 日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究――国民国家の始発と終焉 | 磯前 順一教授 茢田 真司共同研究員 |

文化と権力 |

| 比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想のために― | 伊東 貴之教授 | 文化と権力 |

| 西洋における日本観の形成と展開 | フレデリック・クレインス教授 | 文化と権力 |

| 「戦後」と「近代」を超えて――1970年代日本の国家と社会 | 楠 綾子教授 | 文化と権力 |

| 文化コモンズの生成と変容 | 山田 奨治教授 | 文化と権力 |

| 「知」を編むということ―集輯・編訳・表象にまつわる共創的探究 | 片岡 真伊准教授 | 文化と権力 |

| 国家形成のなかの知-比較国制史からの日本論- | 瀧井 一博教授 | 文化と権力 |

| 13世紀を中心として見たユーラシア東部地域と日本―王権・都・離宮・庭園 | 豊田 裕章客員教授 伊東 貴之教授 |

文化と権力 |

| 近代東アジア文化史の再構築Ⅱ―20世紀の百年間を中心に | 劉 建輝教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 異文化媒介者たちの比較史 | 榎本 渉教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 近代日本における「文人文化」の変容 | 戦 暁梅教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 政治と文化の枠を越えた近代日本の国際文化交流の実像 ―文化外交官・柳澤健の学際的共同研究― | 湯浅 拓也客員准教授 楠 綾子教授 |

大衆文化研究の展開 |

|

2024年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| ソリッドな〈無常〉/フラジャイルな〈無常〉―古典の変相と未来観 | 荒木 浩教授 | 自然観と人間観 |

| 植民地帝国日本とグローバルな知の連環 | 松田 利彦教授 | 自然観と人間観 |

| 口と鼻―人体と外界の接合域の日本文化史 | 磯田 道史教授 | 自然観と人間観 |

| 町とモニュメント:視覚文化史から見た日本の都市計画と記念 | タイモン・スクリーチ教授 | 自然観と人間観 |

| 胎内から墓場まで―現代における死生観の解明 | 安井 眞奈美教授 | 自然観と人間観 |

| 「島国・日本」再考:移り変わる姿、意識、心象 | エドワード・ボイル准教授 | 自然観と人間観 |

| 日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究――国民国家の始発と終焉 | 磯前 順一教授 茢田 真司共同研究員 |

文化と権力 |

| 比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想のために― | 伊東 貴之教授 | 文化と権力 |

| 西洋における日本観の形成と展開 | フレデリック・クレインス教授 | 文化と権力 |

| 冷戦期における日本外交:「平和国家」の構築を中心に(1952–1972) | 黄 自進外国人研究員 | 文化と権力 |

| 「戦後」と「近代」を超えて――1970年代日本の国家と社会 | 楠 綾子教授 | 文化と権力 |

| 文化コモンズの生成と変容 | 山田 奨治教授 | 文化と権力 |

| 「知」を編むということ―集輯・編訳・表象にまつわる共創的探究 | 片岡 真伊准教授 | 文化と権力 |

| 異文化媒介者たちの比較史 | 榎本 渉教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 近代日本における「文人文化」の変容 | 戦 暁梅教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 後宮・奥・ハレム―ジェンダー分析から見た宮廷女性の比較史的研究― | 神田 裕理客員准教授 榎本 渉教授 |

大衆文化研究の展開 |

| 国際日本研究の課題と方法 | 佐藤=ロスベアグ・ナナ外国人研究員 | 大衆文化研究の展開 |

|

2023年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| 植民地帝国日本とグローバルな知の連環 | 松田 利彦教授 | 自然観と人間観 |

| ソリッドな〈無常〉/フラジャイルな〈無常〉―古典の変相と未来観 | 荒木 浩教授 | 自然観と人間観 |

| 日本型教育の文明史的位相 | 瀧井 一博教授 | 文化と権力 |

| 貴族とは何か、武士とは何か | 倉本 一宏教授 | 文化と権力 |

| 比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想のために― | 伊東 貴之教授 | 文化と権力 |

| 日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究――国民国家の始発と終焉 | 磯前 順一教授 茢田 真司共同研究員 |

文化と権力 |

| 西洋における日本観の形成と展開 | フレデリック・クレインス教授 | 文化と権力 |

| 近代東アジア文化史の再構築Ⅰ―19世紀の百年間を中心に | 劉 建輝教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ | 牛村 圭教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 接続する柳田國男 | 大塚 英志教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 口と鼻―人体と外界の接合域の日本文化史 | 磯田 道史教授 | 自然観と人間観 |

| 胎内から墓場まで―現代における死生観の解明 | 安井 眞奈美教授 | 自然観と人間観 |

| 町とモニュメント:視覚文化史から見た日本の都市計画と記念 | タイモン・スクリーチ教授 | 自然観と人間観 |

| 「島」国日本を問う | エドワード・ボイル准教授 | 自然観と人間観 |

| 「戦後」と「近代」を超えて――1970年代日本の国家と社会 | 楠 綾子教授 | 文化と権力 |

| 冷戦期における日本外交:「平和国家」の構築を中心に(1952–1972) | 黄 自進外国人研究員 | 文化と権力 |

| 帝国日本と冷戦下アジアの文化権力:崔承喜舞踊の表象と交差するイデオロギー | 朴 祥美客員教授

松田 利彦教授 |

大衆文化研究の展開 |

|

2022年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| 近代東アジア文化史の再構築Ⅰ―19世紀の百年間を中心に | 劉 建輝教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ | 牛村 圭教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 植民地帝国日本とグローバルな知の連環 | 松田 利彦教授 | 自然観と人間観 |

| ソリッドな〈無常〉/フラジャイルな〈無常〉―古典の変相と未来観 | 荒木 浩教授 | 自然観と人間観 |

| 「かのように」という原理で形成してきた文通―「文書」概念や、その様式、記号、表象、意図性 | マルクス・リュッターマン教授 | 自然観と人間観 |

| 縮小社会の文化創造:個・ネットワーク・資本・制度の観点から | 山田 奨治教授 | 文化と権力 |

| 日本型教育の文明史的位相 | 瀧井 一博教授 | 文化と権力 |

| 貴族とは何か、武士とは何か | 倉本 一宏教授 | 文化と権力 |

| 比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想のために― | 伊東 貴之教授 | 文化と権力 |

| 日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究――国民国家の始発と終焉 | 磯前 順一教授 茢田 真司客員教授 |

文化と権力 |

| 西洋における日本観の形成と展開 | フレデリック・クレインス教授 | 文化と権力 |

| 口と鼻―人体と外界の接合域の日本文化史 | 磯田 道史教授 | 自然観と人間観 |

| 接続する柳田國男 | 大塚 英志教授 | 大衆文化研究の展開 |

| 日本文化の地質学的特質 | 鈴木 寿志客員教授 榎本 渉准教授 |

自然観と人間観 |

| 労働と身体の大衆文化論 戦時下・戦後の接続の試論として | 星野 幸代客員教授 大塚 英志教授 |

大衆文化研究の展開 |

|

2021年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| 応永・永享期文化論―「北山文化」「東山文化」という大衆的歴史観のはざまで― | 大橋 直義共同研究員 |

重点共同研究 |

| 近代東アジア文化史の再構築Ⅰ―19世紀の百年間を中心に | 劉 建輝教授 | 重点共同研究 |

| 文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ | 牛村 圭教授 | 重点共同研究 |

| 比較のなかの「東アジア」の「近世」―新しい世界史の認識と構想のために― | 伊東 貴之教授 | 重点共同研究 |

| 国際的文化発信のなかの日本像―柳澤健の学際的研究― | 芝崎 厚士客員教授 |

重点共同研究 |

| 身体イメージの想像と展開―医療・美術・民間信仰の狭間で | 安井 眞奈美教授 |

国際共同研究 |

| 植民地帝国日本とグローバルな知の連環 | 松田 利彦教授 | 国際共同研究 |

| 蜘蛛の巣上の無明:電子情報網生態系下の身心知の将来 | 稲賀 繁美客員教授 | 国際共同研究 |

| 日文研所蔵井上哲次郎関係書簡の研究――国民国家の始発と終焉 | 磯前 順一教授 |

国際共同研究 |

| ソリッドな〈無常〉/フラジャイルな〈無常〉―古典の変相と未来観 | 荒木 浩教授 | 国際共同研究 |

| 日本のサブカルチャーと多様性 グローバルな多様化社会に貢献する国際日本学の研究方針とペダゴジー | エドモン エルネスト・ディ・アルバン外国人研究員 | 国際共同研究 |

| 「かのように」という原理で形成してきた文通―「文書」概念や、その様式、記号、表象、意図性 | マルクス・リュッターマン教授 | 基幹共同研究 |

| 縮小社会の文化創造:個・ネットワーク・資本・制度の観点から | 山田 奨治教授 | 基幹共同研究 |

| 戦後日本の傷跡 | 坪井 秀人教授 |

基幹共同研究 |

| 日本型教育の文明史的位相 | 瀧井 一博教授 | 基幹共同研究 |

| 貴族とは何か、武士とは何か | 倉本 一宏教授 | 基幹共同研究 |

| 西洋における日本観の形成と展開 | フレデリック・クレインス教授 | 基幹共同研究 |

| 東アジアのMultidisciplinary Scienceとしての本草学の再構成-実物検証を伴う文理融合研究の新展開- | 伊藤 謙客員准教授 |

基幹共同研究 |

|

2020年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | ユニット |

|---|---|---|

| 「運動」としての大衆文化 | 大塚 英志教授 | 重点共同研究 |

| 応永・永享期文化論 −「北山文化」「東山文化」という大衆的歴史観のはざまで− | 大橋 直義客員准教授 |

重点共同研究 |

| 大衆文化と文明開化:幕末から明治への激動期における大衆メディアの位置及び役割 | アリステア・スウェール外国人研究員 | 重点共同研究 |

| 近代東アジア文化史の再構築Ⅰ―19世紀の百年間を中心に | 劉 建輝教授 | 重点共同研究 |

| 文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ | 牛村 圭教授 | 重点共同研究 |

| 身体イメージの想像と展開―医療・美術・民間信仰の狭間で | 安井 眞奈美教授 |

国際共同研究 |

| 東アジアにおける哲学の生成と展開―間文化の視点から | 廖 欽彬外来研究員 | 国際共同研究 |

| 帝国のはざまを生きる―帝国日本と東アジアにおける移民・旅行と文化表象 | 蘭 信三共同研究員 |

国際共同研究 |

| 植民地帝国日本とグローバルな知の連環 | 松田 利彦教授 | 国際共同研究 |

| 蜘蛛の巣上の無明:電子情報網生態系下の身心知の将来 | 稲賀 繁美教授 | 国際共同研究 |

| 巫俗と占術の現在一東アジア世界の民間信仰の伝播と展開 | 吉村 美香客員准教授 |

国際共同研究 |

| 近代東アジアの風俗史 | 劉 建輝教授 |

基幹共同研究 |

| 「かのように」という原理で形成してきた文通 ―「文書」概念や、その様式、記号、表象、意図性 | マルクス・リュッターマン教授 | 基幹共同研究 |

| 縮小社会の文化創造:個・ネットワーク・資本・制度の観点から | 山田 奨治教授 | 基幹共同研究 |

| 戦後日本の傷跡 | 坪井 秀人教授 |

基幹共同研究 |

| 日本型教育の文明史的位相 | 瀧井 一博教授 | 基幹共同研究 |

| 貴族とは何か、武士とは何か | 倉本 一宏教授 | 基幹共同研究 |

2019年度までの過去の情報は、こちらをご覧ください

日文研の基幹研究プロジェクト

(I)機関拠点型、(II)広領域連携型、(III)ネットワーク型の3類型で構成されます。研究成果は、出版、データベース、映像及び展示の制作等を通じて、学界や社会に広く発信するとともに、大学における新たな教育プログラムとして活用をはかる計画です。

人間文化研究機構基幹研究プロジェクト

人間文化研究機構基幹研究プロジェクト

■第3期中期目標期間(2016年度~2021年度)に実施したプロジェクト

日文研プロジェクト

国際日本文化研究センター研究プロジェクト(日文研プロジェクト)は、センター設立趣旨又は中期目標・中期計画に沿った研究プロジェクト、人間文化研究機構の連携研究及び日本関連在外資料調査研究等により実施している研究プロジェクト、外部資金(科研費・受託研究・寄附金等)により実施している研究プロジェクトで構成されています。

日文研プロジェクト

日文研プロジェクト

|

2025年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一 所長 |

|

| 外書の研究 | 井上 章一 所長 |

|

| 井上哲次郎関係書簡の史料解題の作成とHPの東アジアへの国際発信 | 磯前 順一 教授 |

|

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 安井 眞奈美 教授 |

|

| 「国際日本研究」コンソーシアムのグローバルな新展開 | 井上 章一 所長 | |

| 機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト・地域研究「北東アジア地域研究」後続事業Ⅱ | 劉 建輝 教授 | |

| グローバル化時代に日本の境界を問う | エドワード・ボイル 准教授 | |

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博 教授 |

|

| 近代日本美術展絵葉書データベースプロジェクト | 劉 建輝 教授 | |

| 藤間生大・石母田正アーカイブ・コレクションの国際的共同研究―― コンソーシアム組織を活用した デジタル・ヒューマニティーズ としての日本研究 | 井上 章一 所長 |

|

2024年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一 所長 |

|

| 外書の研究 | 井上 章一 所長 |

|

| 井上哲次郎関係書簡の史料解題の作成とHPの東アジアへの国際発信 | 磯前 順一 教授 |

|

| 日本古典文学研究の再構築と国際的展開―東アジアの対外観と仏教的視界 | 荒木 浩 教授 |

|

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 山田 奨治 教授 |

|

| 「国際日本研究」コンソーシアムのグローバルな新展開 | 井上 章一 所長 |

|

| 機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト・地域研究「北東アジア地域研究」後続事業 | 劉 建輝 教授 |

|

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博 教授 |

|

| グローバル化時代に日本の境界を問う | エドワード・ボイル 准教授 |

|

| 近代日本美術展絵葉書データベースプロジェクト | 劉 建輝 教授 |

|

| 藤間生大・石母田正アーカイブ・コレクションの国際的共同研究―― コンソーシアム組織を活用した デジタル・ヒューマニティーズ としての日本研究 | 井上 章一 所長 |

|

2023年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一 所長 |

|

| 外書の研究 | 井上 章一 所長 |

|

| 井上哲次郎関係書簡DBの史料解題とHPの東アジアへの国際発信 | 磯前 順一 教授 |

|

| 日本古典文学研究の再構築と国際的展開-仏教的視界とネットワーク | 荒木 浩 教授 |

|

| 平安時代古記録データベースプロジェクト | 倉本 一宏 教授 | |

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 山田 奨治 教授 |

|

| 「国際日本研究」コンソーシアムのグローバルな新展開 | 井上 章一 所長 |

|

| 機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト・地域研究「北東アジア地域研究」後続事業 | 劉 建輝 教授 |

|

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博 教授 | |

| 日本古代史の国際的研究 | 井上 章一 所長 |

|

| グローバル化時代に日本の境界を問う | エドワード・ボイル 准教授 | |

| 近代日本美術展絵葉書データベースプロジェクト | 劉 建輝 教授 |

|

2022年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一 所長 (代表代理:劉 建輝 教授) |

|

| 外書の研究 | 井上 章一 所長 (代表代理:フレデリック・クレインス 教授) |

|

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 山田 奨治 教授 安井 眞奈美 教授 |

|

| デジタル人文学研究プロジェクト | 山田 奨治 教授 | |

| 平安時代古記録データベースプロジェクト | 倉本 一宏 教授 | |

| 機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト・地域研究「北東アジア地域研究」後続事業 | 劉 建輝 教授 | |

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博 教授 | |

| 日本古代史の国際的研究 | 井上 章一 所長 | |

| 井上哲次郎関係書簡DBの史料解題とHPの東アジアへの国際発信 | 磯前 順一 教授 伊東 貴之 教授 |

|

| 日本古典文学研究の再構築と国際的展開-仏教的視界とネットワーク | 荒木 浩 教授 | |

| 「国際日本研究」コンソーシアムのグローバルな新展開 | 井上 章一 所長 |

|

2021年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一所長 (代表代理:劉 建輝教授) |

|

| 外書の研究 | 井上 章一所長 (代表代理:フレデリック・クレインス教授) |

|

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 山田奨治教授 安井眞奈美教授 |

|

|

「日本関連在外資料の調査研究」 近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料の調査と研究の継続事業 |

劉 建輝教授 | |

| デジタル人文学研究プロジェクト | 山田 奨治教授 | |

|

異分野融合による「総合書物学」の構築「文化・情報の結節点としての図像」 (広領域連携型基幹研究プロジェクト) |

山田 奨治教授 | |

| 平安時代古記録データベースプロジェクト | 倉本 一宏教授 | |

|

大衆文化の通時的・国際的研究による新しい日本像の創出 (機関拠点型基幹研究プロジェクト) |

井上 章一所長 | |

|

北東アジア地域研究推進事業 (ネットワーク型基幹研究プロジェクト 地域研究推進事業) |

劉 建輝教授 | |

|

プロジェクト間連携による研究成果活用 (ネットワーク型基幹研究プロジェクト 日本関連在外資料調査研究・活用事業) |

井上 章一所長 | |

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博教授 | |

| 日本古代史の国際的研究 | 井上 章一所長 | |

| 井上哲次郎関係書簡DBの史料解題とHPの東アジアへの国際発信 | 磯前順一教授 伊東貴之教授 |

|

| 日本古典文学研究の再構築と国際的展開-仏教的視界とネットワークへ | 荒木浩教授 |

|

2020年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 外像データベースの作成と外像資料による日本文化分析 | 井上 章一所長 |

|

| 外書の研究 | 井上 章一所長 |

|

| 怪異・妖怪文化資料データベースプロジェクト | 山田奨治教授 |

|

|

「日本関連在外資料の調査研究」 近現代における日本人移民とその環境に関する在外資料の調査と研究の継続事業 |

劉 建輝教授 | |

| 日本古典文学研究の再構築と国際的展開 | 荒木 浩教授 | |

| デジタル人文学研究プロジェクト | 山田 奨治教授 | |

|

異分野融合による「総合書物学」の構築 (広領域連携型基幹研究プロジェクト) |

山田 奨治教授 | |

| 平安時代古記録データベースプロジェクト | 倉本 一宏教授 | |

|

大衆文化の通時的・国際的研究による新しい日本像の創出 (機関拠点型基幹研究プロジェクト) |

井上 章一所長 | |

|

北東アジア地域研究推進事業 (ネットワーク型基幹研究プロジェクト 地域研究推進事業) |

劉 建輝教授 | |

|

プロジェクト間連携による研究成果活用 (ネットワーク型基幹研究プロジェクト 日本関連在外資料調査研究・活用事業) |

稲賀 繁美教授 | |

| 日本型国家論の課題 | 瀧井 一博教授 | |

| 日本古代史の国際的研究 | 井上 章一所長 |

2019年度までの過去の情報は、こちらをご覧ください

基礎領域研究

古文書読解力、外国語の運用、映像資料の解読、文化理論への習熟等、日本文化研究に必要なさまざまな能力を異なる分野の研究者と共有することをめざしています。

基礎領域研究

基礎領域研究

|

2025年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之 教授 | |

| 日本政治外交史文献・史料講読 | 楠 綾子 教授 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博 教授 | |

| 韓国語の運用(応用) | 松田 利彦 教授 | |

| 韓国語の運用(入門) | 松田 利彦 教授 |

|

2024年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之 教授 | |

| 英文日本歴史研究書講読 | 牛村 圭 教授 | |

| 日本政治外交史文献・史料講読 | 楠 綾子 教授 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博 教授 | |

| 韓国語の運用(応用) | 松田 利彦 教授 |

|

2023年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 英文日本歴史研究書講読 | 牛村 圭 教授 | |

| 中世文学講読 | 荒木 浩 教授 | |

| 韓国語の運用(応用) | 松田 利彦 教授 | |

| 古記録学基礎研究 | 倉本 一宏 教授 | |

| フランス語の運用(基礎) | 松木 裕美 助教 | |

| フランス語の運用(応用) | 松木 裕美 助教 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博 教授 | |

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之 教授 | |

| 近代宗教思想史基礎論 | 磯前 順一 教授 | |

| 日本政治外交史文献・史料講読 | 楠 綾子 教授 |

|

2022年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 英文日本歴史研究書講読 | 牛村 圭 教授 | |

| 中世文学講読 | 荒木 浩 教授 | |

| 韓国語の運用(応用) | 松田 利彦 教授 | |

| 古記録学基礎研究 | 倉本 一宏 教授 | |

| フランス語の運用(基礎) | 松木 裕美 助教 | |

| フランス語の運用(応用) | 松木 裕美 助教 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博 教授 | |

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之 教授 | |

| 近代宗教思想史基礎論 | 磯前 順一 教授 | |

| 日本政治外交史文献・史料講読 | 楠 綾子 教授 |

|

2021年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 英文日本歴史研究書講読 | 牛村 圭教授 | |

| 中世文学講読 | 荒木 浩教授 | |

| 韓国語の運用(基礎・応用) | 松田 利彦教授 | |

| 古記録学基礎研究 | 倉本 一宏教授 | |

| フランス語の運用(基礎) | 松木 裕美助教 | |

| フランス語の運用(応用) | 松木 裕美助教 | |

| 文学・文化史理論入門 | 坪井 秀人教授 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博教授 | |

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之教授 | |

| 近代宗教思想史基礎論 | 磯前 順一教授 | |

| 日本政治外交史文献・史料購読 | 楠 綾子准教授 |

|

2020年

|

|---|

| タイトル | 代表者 | |

|---|---|---|

| 英文日本歴史研究書講読 | 牛村 圭教授 | |

| 中世文学講読 | 荒木 浩教授 | |

| 韓国語の運用(基礎・応用) | 松田 利彦教授 | |

| 古記録学基礎研究 | 倉本 一宏教授 | |

| フランス語基礎運用(初級) | 稲賀 繁美教授 | |

| フランス語読解補助・論文作成指南(中級) | 稲賀 繁美教授 | |

| 文学・文化史理論入門 | 坪井 秀人教授 | |

| 近現代史史料文献研究 | 瀧井 一博教授 | |

| 中国古典学の基礎 | 伊東 貴之教授 | |

| 宗教学基礎論 | 磯前 順一教授 | |

| 心身技法の実践的・理論的探究 | 稲賀 繁美教授 |

2019年度までの過去の情報は、こちらをご覧ください