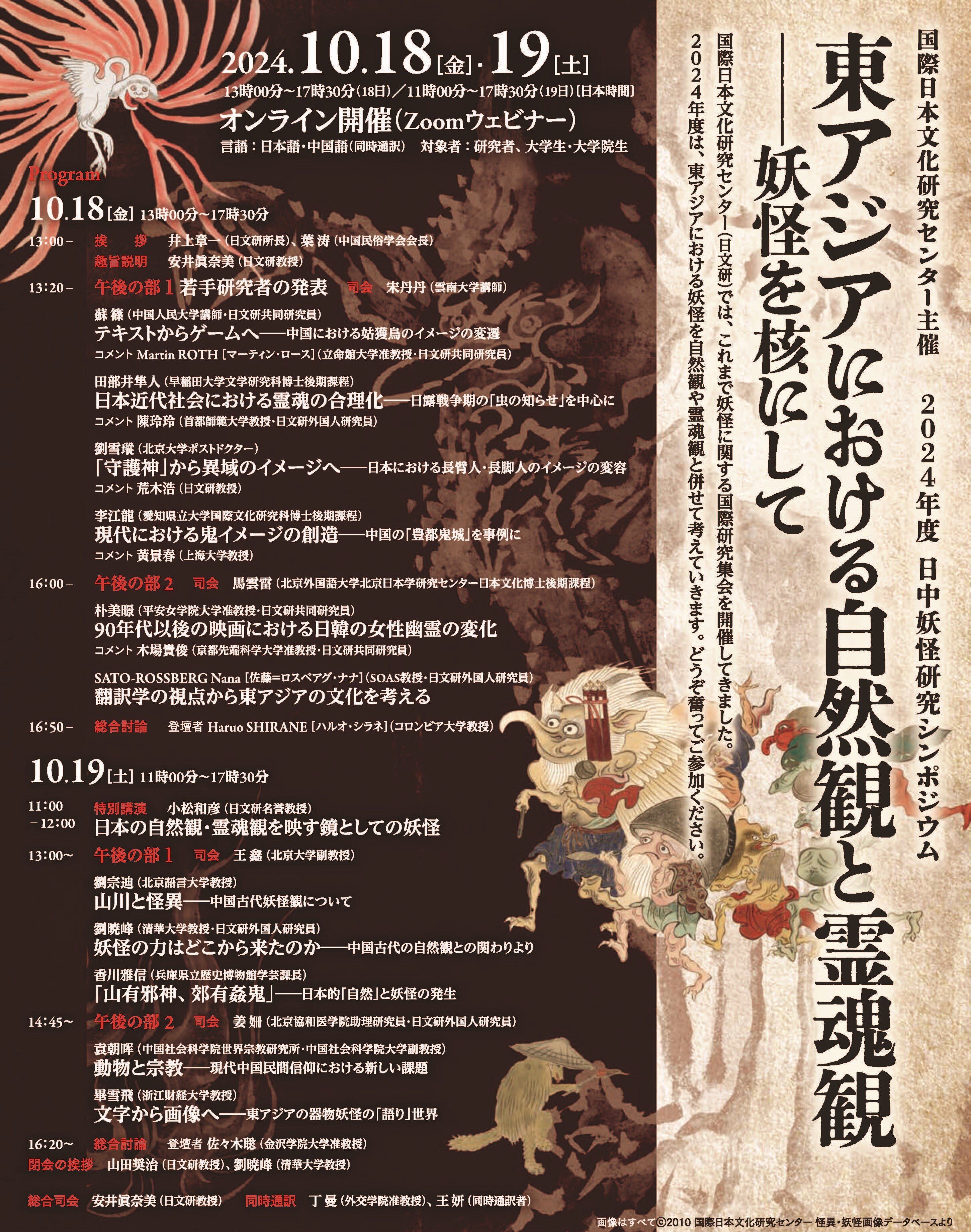

シンポジウム「東アジアにおける自然観と霊魂観―妖怪を核にして」を日文研で開催しました(2024年10月18日~19日)

去る2024年10月18、19日の二日間にわたり、国際シンポジウム「東アジアにおける自然観と霊魂観―妖怪を核にして」を開催しました。これは、2024年度日中妖怪研究シンポジウム、また、共同研究会(「胎内から墓場まで―現代における死生観の解明」と「国際日本研究の課題と方法」)の研究会横断型ワークショップとして開催されました。以下は安井教授による報告です。

中国語翻訳は日本語の後に続きます。

中国語翻訳記事はこちら ▼

2024年10月18、19日の二日間にわたり、国際シンポジウム「東アジアにおける自然観と霊魂観―妖怪を核にして」を国際日本文化研究センター(日文研)で開催しました。その様子はオンラインにて発信し、中国、日本を中心に延600人以上の方々が視聴されました。

まず井上章一所長(日文研)、葉涛氏(中国民俗学会会長)の挨拶に続き、安井眞奈美(日文研)がこれまでの研究成果とシンポジウムの趣旨を説明しました。日文研では2019年より、妖怪をテーマにしてシンポジウムを開催し、日中の研究者が交流を続けてきました。2019年は北京東嶽廟(東岳廟)にて、2021、2022年はコロナ禍のため日文研よりオンラインにて、2023年は北京の清華大学にて議論を続けてきました。中国では、妖怪という言葉は好まれませんが、それに類するものは古来より豊富に存在しています。2024年は、日本と中国そして韓国も含め、妖怪を生み出す背景にある、霊魂や自然に対する考え方がどのように共通しているのか、あるいは異なっているのかを議論し、東アジアにおける妖怪全体の理解につなげたいと、企画しました。

シンポジウム初日午後の部1「若手研究者の発表」では、蘇篠氏(中国人民大学講師)が、妖怪・姑獲鳥(ウブメ)が中国の古典から現代のゲームに至るまで多角的なイメージで変遷してきたことを発表し、コメンテーターのマーティン・ロース氏(立命館大学准教授)が、ゲームなどメディア特有の姑獲鳥の使われ方があるのかどうか、ゲームと妖怪の関連を問いました。田部井隼人氏(早稲田大学文学研究科博士後期課程)は、明治30年代後半(20世紀初頭)に西洋の心霊学の影響により、幽霊を見る体験が肯定的な体験と捉えられる過程を、日露戦争時の「虫の知らせ」を例に分析し、陳玲玲氏(首都師範大学教授・日文研外国人研究員)が戦争に注目して幽霊や霊魂の研究を進める視点を評価しました。劉雪瑽氏(北京大学ポストドクター)は、古代から現在に至るまで、異国人としての「手長」「脚長」が妖怪としてどのようにイメージされてきたのか、中国の『山海経』を始めとする豊富な絵画資料を用いて明らかにしました。荒木浩教授(日文研)は、近世の妖怪をめぐる笑いや芸能、サーカスなどとの関連についてコメントをしました。李江龍氏(愛知県立大学国際文化研究科博士後期課程)は、中国重慶市の「豊都鬼城」でのフィールドワークを基に、現代中国の観光にて創出されている鬼のイメージを分析しました。これに対して黃景春氏(上海大学教授)が、近年のコンテンツ・ツーリズムの中で鬼を論じる重要性を指摘しました。

今回は韓国も含め、午後の部2では朴美暻氏(平安女学院大学准教授)が、90年代以後の映画における日韓の女性幽霊の比較を行いました。韓国では90年代の社会状勢とメディア規制などを受け、日本のホラー映画とは異なる女性幽霊が創られていく様子を「リング」を取り上げて分析しました。コメンテーターの木場貴俊氏(京都先端科学大学准教授)は、「リング」の面白さの一つであるレンタル・ビデオの存在と韓国の「恨(ハン)」について質問しました。文化によって異なる表現のあり方は、広い意味での翻訳研究につながっていきます。佐藤=ロスベアグ・ナナ氏(SOAS教授・日文研外国人研究員)が翻訳学(translation studies)を概観し、たとえば「やかんのお化け」を”kettle” のお化けと単純に言い換えられないように、翻訳の困難さを指摘しました。それを踏まえた上で、東アジアから世界に向けて、研究成果を英語で発信する重要性を強調しました。これらの発表を受けて、総合討論ではハルオ・シラネ氏(コロンビア大学教授)が口火を切り、東アジアの妖怪を考える際には、これまで日文研で議論を重ねてきたように、日中の妖怪を英語で表現する、日中における死後の世界と霊魂の捉え方、「祓い」や「禊ぎ」といった重要な点を論じる必要を提示しました。それらの議論を経て、初日のプログラムを終えました。

2日目午前中は、小松和彦氏(日文研名誉教授)の特別講演から始まりました。小松氏は「魂は誰がどのように祀り、始末するのか」について、魂と「殻」(亡骸などの「殻」)との関係から妖怪を4類型に分け、それぞれ例を出しながら、たいへんわかりやすく分析しました。初日のディスカッションで出された重要な課題に、論理的に応える講演となりました。

午後は劉宗迪氏(北京語言大学教授)が、中国地理の博物誌である『山海経』に描かれた山・川などでの奇異な体験や刺激が、古代では神や鬼のイメージを生み出したことを論じました。また劉暁峰氏 (清華大学教授・日文研外国人研究員)は、「魂」と「魄」を中心に、八掛などの暦にも触れ、秩序を守ることが重要であり、その秩序を壊すところに並々ならぬパワーが湧き出て、それが妖怪の源泉になるという論理を示しました。香川雅信氏(兵庫県立歴史博物館学芸課長)は、日本の「自然」の中身は何を指すのか、人類学者のレヴィ=ストロースの議論を検討し直すところからわかりやすく解き明かしました。そして、「自然」としての「山野(さんや)」、妖怪の棲む領域としての「山」と「野」に注目し、とくに「野」が平野部としてではなく、「山の入口」としての境界に属する、という重要な指摘をしました。袁朝暉氏(中国社会科学院世界宗教研究所・中国社会科学院大学副教授)は、これまでの妖怪を振り返り、土着の田園からデジタル世界への移行に触れ、中国の四大門の信仰として4種類の動物――狐、シベリアイタチ、ハリネズミ、蛇に言及しました。畢雪飛氏(浙江財経大学教授)は、器物の妖怪をテーマに、日本と中国の百鬼夜行を比較し、すでに英語で論文を発表した成果をもとに発表しました。

総合討論では、佐々木聡氏 (金沢学院大学准教授)が中国文化史研究の立場から各発表について丁寧にコメントし、発表者との質疑応答を行いました。その後、オンラインにて寄せられた小松氏への質問―「日本文化における「魂」の管理とは異なり、一神教が浸透している文化圏では、極めて強い神や神の守護を得た勇士が「魂」を管理するのではないか」という点について小松氏から意見が出され、たいへん難しい問題であるため、今後、関連分野の研究ともあわせて論じていくこととなりました。すべての発表をふまえ、東アジアの自然観と霊魂観を妖怪との関連から論じ、日中韓の研究者がひとつひとつ疑問点を確認し合いながら、議論を進める必要性を確認しました。

閉会の挨拶では、山田奨治教授(日文研)が日文研の妖怪データベース(怪異・妖怪伝承データベース、怪異・妖怪画像データベース)に触れ、また劉暁峰氏が今後の日中韓の妖怪シンポジウムの継続を宣言しました。最後に主催者の安井が、本シンポジウムの成果を論文集などで発信していくことを明らかにし、二日間にわたるシンポジウムを閉会しました。

文責:安井眞奈美(日文研教授)

中国語翻訳:姜 姍(北京協和医学院助理研究員・日文研外国人研究員))

馬雲雷(北京外国語大学北京日本学研究センター日本文化博士後期課程)

<プログラム>

▼ 10月18日(金)

挨拶 井上 章一(日文研所長)

葉 涛(中国民俗学会会長)

趣旨説明 安井 眞奈美(日文研教授)

午後の部1:若手研究者の発表 司会 宋 丹丹(雲南大学講師)

■ 蘇 篠(中国人民大学講師・日文研共同研究員)

テキストからゲームへ――中国における姑獲鳥のイメージの変遷

コメント:Martin ROTH(マーティン・ロート)(立命館大学准教授・日文研共同研究員)

■ 田部井 隼人(早稲田大学文学研究科博士後期課程)

日本近代社会における霊魂の合理化――日露戦争期の「虫の知らせ」を中心に

コメント:陳 玲玲(首都師範大学教授・日文研外国人研究員)

■ 劉 雪瑽(北京大学ポストドクター)

「守護神」から異域のイメージへ――日本における長臂人·長脚人のイメージの変容

コメント:荒木浩(日文研教授)

■ 李 江龍(愛知県立大学国際文化研究科博士後期課程)

現代における鬼イメージの創造――中国の「豊都鬼城」を事例に

コメント:黄 景春(上海大学教授)

午後の部2:司会 馬 雲雷(北京外国語大学北京日本学研究センター日本文化博士後期課程)

■ 朴 美暻(平安女学院大学准教授・日文研共同研究員)

90年代以後の映画における日韓の女性幽霊の変化

コメント:木場 貴俊(京都先端科学大学准教授)

■ SATO-ROSSBERG Nana(佐藤=ロスベアグ・ナナ)(SOAS教授・日文研外国人研究員)

翻訳学の視点から東アジアの文化を考える

総合討論:登壇者 Haruo SHIRANE (ハルオ・シラネ)(コロンビア大学教授)

▼ 10月19日(土)

特別講演 小松 和彦(日文研名誉教授)

日本の自然観・霊魂観を映す鏡としての妖怪

午後の部1:司会 王 鑫(北京大学副教授)

■ 劉 宗迪(北京語言大学教授)

山川と怪異――中国古代妖怪観について

■ 劉 暁峰 (清華大学教授・日文研外国人研究員)

妖怪の力はどこから来たのか――中国古代の自然観との関わりより

■ 香川 雅信(兵庫県立歴史博物館学芸課長)

「山有邪神、郊有姦鬼」――日本的「自然」と妖怪の発生

午後の部2:司会 姜 姍(北京協和医学院助理研究員・日文研外国人研究員)

■ 袁 朝暉(中国社会科学院世界宗教研究所・中国社会科学院大学副教授)

動物と宗教――現代中国民間信仰における新しい課題

■ 畢 雪飛(浙江財経大学教授)

文字から画像へ――東アジアの器物妖怪の「語り」世界

総合討論:登壇者 佐々木 聡 (金沢学院大学准教授)

閉会の挨拶:山田 奨治(日文研教授)

劉 暁峰 (清華大学教授)

総合司会 安井 眞奈美(日文研教授)

同時通訳 丁 曼(外交学院准教授)、王 妍(同時通訳者)

<これまでの研究成果>

■ 2019年度中日妖怪学術研究シンポジウム

主催:中国民俗学会、清華大学歴史系、北京民俗研究院、国際日本文化研究センター

日時:2019年3月23日(土)8:40~18:00

場所:北京東嶽廟(東岳廟)

出席者:約30名

https://taishu-bunka2.rspace.nichibun.ac.jp/activity_report/subcate_08/2657/

■ 2020年度日中妖怪研究シンポジウム

日時:2021年3月8日(月)13:30~18:30

主催:大衆文化研究プロジェクト

形式:オンライン(登録者数89名)

https://taishu-bunka2.rspace.nichibun.ac.jp/activity_report/subcate_02/3024/

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2021/06/17/s001/

■ 2022年度日中妖怪研究シンポジウム

主催:国際日本文化研究センター

日時:2022年12月3日(土)

形式:オンライン

https://www.nichibun.ac.jp/ja/research/kikan/2022/12/03/

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2022/12/13/s001/

■ 2023年度日中妖怪研究シンポジウムと日文研の研究会横断型ワークショップ(安井共同研究会・大塚共同研究会)

「日中異界想像の歴史比較研究」国際討論会

主催:国際日本文化研究センター・清華大学

日時:2023年11月11日(土)、12日(日)

会場:清華大学、オンライン(延約300名)

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2023/11/16/s001/

■ 国際シンポジウム「グローバル・コンテクストにおける妖怪の理論化と歴史化 Theorizing and Historicizing Yōkai in Global Context」

主催:国際日本文化研究センター

日時:2023年12月16日(土)

形式:オンライン

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2024/01/09/s002/

■ コロンビア大学東アジア言語文化学部/ドナルド・キーンセンター共催ワークショップQuestioning the "Supernatural" in Chinese and Japanese Literature/Culture (中国と日本の文学/文化における“超自然”を問う)

日時:2024年4月18日(木)、19日(金)

場所:コロンビア大学ドナルド・キーンセンター、同大学ハミルトン・ホール

(日本語)https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2024/05/22/s001/

(英語)https://www.nichibun.ac.jp/en/topics/news/2024/05/22/s001/

中国語翻訳

“东亚的自然观与灵魂观——以妖怪为核心”学术研讨会在日文研召开

2024年10月18日、19日,为期两天的国际学术研讨会“东亚的自然观与灵魂观——以妖怪为核心”在国际日本文化研究中心(日文研)举行。会议在线上进行同步直播,以中国和日本为主的六百余名观众在线观看。

首先,日文研所长井上章一、中国民俗学会会长叶涛进行致辞。之后,安井真奈美介绍了此前相关研究成果及本次研讨会的宗旨。自2019年起,日文研就持续举办关于妖怪的主题研讨会,推动了中日研究者的学术交流。2019年度会议在北京东岳庙举行,2021年及2022年因新冠疫情而改为线上举办,2023年度则在北京的清华大学举行。在中国,虽然“妖怪”这一概念并不被普遍认同,但自古以来,与之相类的文化现象十分丰富。2024年度的研讨会,旨在探讨在妖怪发生的背景下,中、日、韩关于灵魂与自然的观念存在哪些异同,以期加深对东亚妖怪文化的整体认识。

研讨会首日下午的第一场为“青年论坛”。苏筱(中国人民大学讲师)对妖怪之“姑获鸟”(读音:ubume)从中国古典到现代游戏的多维度形象演变进行了阐述。对此,评议人马丁·罗斯(Martin Roth,立命馆大学副教授)就游戏等媒介中姑获鸟是否存在特定的表现方式,以及游戏与妖怪的关联性等问题进行了发问。田部井隼人(早稻田大学文学研究科博士研究生)以日俄战争时期的“不祥之兆”为例,分析了明治30年代后期(20世纪初)在西方心灵学影响下,目睹幽灵经历如何转变为一种正面体验的过程。陈玲玲(首都师范大学教授、日文研外国人研究员)对于他从战争视角展开幽灵与灵魂研究的思路给予了积极评价。刘雪瑽(北京大学博士后)从中国《山海经》出发,运用丰富的绘画资料,阐明了异国人“长手”“长脚”从古至今妖怪形象的塑造过程。荒木浩(日文研教授)就近世妖怪与笑话、艺能以及马戏等关联进行了评议。李江龙(爱知县立大学国际文化研究科博士研究生)基于对中国重庆市的“丰都鬼城”的实地调查,分析了当代中国旅游业中鬼的形象建构。对此,黄景春(上海大学教授)指出了近年来在内容旅游背景下探讨鬼文化的重要性。

本次研讨会还纳入了韩国视角。在下午第二场中,朴美暻(平安女学院大学副教授)对90年代以后日韩电影中的女性幽灵进行了比较研究。她以《午夜凶铃》为例,阐述了韩国如何在90年代的社会形势和媒体管制等因素影响下,塑造出有别于日本恐怖电影的女性幽灵形象。评议人木场贵俊(京都先端科学大学副教授)就《午夜凶铃》中录像带租赁这一特色要素,以及韩国的“恨(han)”文化进行了发问。不同文化间表现方式的差异,实际上与广义的翻译研究密切相关。娜娜·佐藤-罗斯伯格(Nana Sato-Rossberg,伦敦大学亚非学院教授、日文研外国人研究员)在概述翻译学(translation studies)时指出,正如“水壶妖怪”难以简单地译作“kettle”怪一样,翻译工作充满困难。在此基础上,她进一步强调了从东亚向世界用英语传播研究成果的重要性。在综合讨论环节,围绕上述演讲,白根治夫(哥伦比亚大学教授)率先发言指出,在思考东亚妖怪时,要延续日文研一直以来的研究传统,探讨如何用英语表达中日妖怪概念、中日两国对死后世界与灵魂的认识、以及“祓除”和“禊祓”等关键概念。在深入的讨论之后,第一天的会程圆满结束。

第二天上午,以小松和彦(日文研名誉教授)的主旨演讲为开场。小松教授就“灵魂由谁、以何种方式祭祀与处置”这一问题,从灵魂与“壳”(遗骸等“躯壳”)的关系出发,将妖怪分为四种类型,并通过具体实例进行了深入浅出的分析。这场演讲为会议第一天讨论中提出的重要议题进行了逻辑上的回应。

下午,刘宗迪(北京语言大学教授)探讨了中国地理博物志《山海经》中所描绘的山川奇异经历与刺激,如何在古代催生出鬼神形象等问题。之后,刘晓峰(清华大学教授)则以“魂”与“魄”为核心,结合八卦等历法,阐述了维护秩序的重要性,并提出当这种秩序遭到破坏时,则会涌现出非同寻常的力量,进而成为妖怪的源泉。香川雅信(兵库县立历史博物馆学艺课长)通过对人类学家列维-斯特劳斯的理论进行重新审读,深入浅出地探讨了日本之“自然”的具体内涵。他聚焦于作为“自然”的“山野”,以及作为妖怪栖息之所的“山”与“野”,特别指出“野”并非单纯指平原地带,而是作为“山之入口”的边界空间,这一见解颇具启发性。袁朝晖(中国社会科学研究院世界宗教研究所、中国社会科学院大学副教授)回顾了妖怪研究的发展历程,讲述了从乡土田园到数字世界的转变,并对中国四大门信仰的四种动物——狐狸、黄鼠狼、刺猬和蛇进行了讨论。毕雪飞(浙江财经大学教授)基于其已发表的英文论文,以器物妖怪为主题,对中日百鬼夜行进行了比较研究。

在综合讨论环节,佐佐木聪(金泽学院大学副教授)从中国文化史研究的角度,对各个演讲进行了细致的点评,并与演讲者展开问答交流。随后,线上观众向小松教授提问:一神教文化圈是否与日本文化中“灵魂”的监管方式不同,是由极其强大的神祇,或获得神之庇护的勇士来监管“灵魂”的。小松教授对此作出回应,指出这是一个极其复杂的问题,需要今后结合相关领域的研究继续探讨。

基于全部演讲内容,与会学者从妖怪研究视角探讨了东亚自然观与灵魂观,明确了中、日、韩学者应逐一厘清疑点,并在此基础上推进讨论的重要性。在闭幕致辞中,山田奖治(日文研教授)介绍了日文研的妖怪数据库,刘晓峰(清华大学教授)宣布将继续举办中、日、韩妖怪研讨会。最后,主办方代表安井表示,将通过论文集等形式发布本次研讨会的研究成果,为期两天的研讨会圆满闭幕。

撰稿:安井真奈美(国际日本文化研究中心教授)

中文翻译:姜姗(北京协和医学院助理研究员、日本文化研究中心外国人研究员)

马云雷(北京外国语大学北京日本学研究中心日本文化博士研究生)

<会议日程>

▼ 10月18日(周五)

致辞 井上 章一(日文研所长)

叶涛(中国民俗学会会长)

会议介绍 安井真奈美(日文研教授)

下午第一场:青年论坛 主持人 宋丹丹(云南大学讲师)

■ 苏筱(中国人民大学讲师、日文研共同研究员)

从文本到游戏——中国姑获鸟形象的古今流变

评议:马丁·罗斯(Martin Roth、立命馆大学副教授、日文研共同研究员)

■ 田部井隼人(早稻田大学文学研究科博士研究生)

日本近代社会中灵魂的合理化——以日俄战争时期的“不祥之兆”为中心

评议:陈玲玲(首都师范大学教授、日文研外国人研究员)

■ 刘雪瑽(北京大学博雅博士后)

从“守护神”到异域图像——论长臂人、长脚人形象在日本的嬗变

评议:荒木浩(日文研教授)

■ 李江龙(爱知县立大学国际文化研究科博士研究生)

现代鬼形象的创造——以中国“丰都鬼城”为例

评议:黄景春(上海大学教授)

下午第二场 主持人:马云雷(北京外国语大学北京日本学研究中心日本文化博士研究生)

■ 朴美暻(平安女学院大学副教授、日文研共同研究员)

90年代以后电影中的日韩女性幽灵的变化

评议:木场贵俊(京都先端科学大学副教授)

■ 娜娜·佐藤-罗斯贝亚格(Nana Sato-Rossberg、伦敦大学亚非学院教授、日文研外国人研究员)

从翻译学的角度看东亚文化

综合讨论 发言人:白根治夫(Haruo SHIRANE 、哥伦比亚大学教授)

▼ 10月19日(周六)

主旨演讲:小松和彦(日文研名誉教授)

妖怪——反映日本自然观与灵魂观的镜子

下午第一场 主持人:王鑫(北京大学副教授)

■ 刘宗迪(北京语言大学教授)

山川与怪异——中国古代妖怪观

■ 刘晓峰(清华大学教授、日文研外国人研究员)

妖怪的力量从何而来——从中国古代自然观谈起

■ 香川雅信(兵库县立历史博物馆学艺课长)

“山有邪神,郊有奸鬼”——日本的“自然”与妖怪的形成

下午第二场 主持人:姜姗(北京协和医学院助理研究员、日文研外国人研究员)

■ 袁朝晖(中国社会科学院世界宗教研究所、中国社会科学院大学副教授)

动物与宗教——当代中国民间信仰的新议题

■ 毕雪飞(浙江财经大学教授)

从文字到图像——东亚器物妖怪的“讲述”世界

综合讨论 发言人:佐佐木聪(金泽学院大学副教授)

闭幕致辞:山田奖治(日文研教授)

刘晓峰(清华大学教授)

总主持:安井真奈美(日文研教授)

同声传译:丁曼(外交学院副教授)、王妍(同声传译员)

<既往研究成果>

■2019年度中日妖怪学术研究研讨会

主办:中国民俗学会、清华大学历史系、北京民俗研究院、国际日本文化研究中心

时间:2019年3月23日(周六)8:40~18:00

地点:北京东岳庙

参会人数:约30人

https://taishu-bunka2.rspace.nichibun.ac.jp/activity_report/subcate_08/2657/

■ 2020年度中日妖怪研究研讨会

时间:2021年3月8日(周一)13:30~18:30

主办:大众文化研究项目

形式:线上(注册人数89人)

https://taishu-bunka2.rspace.nichibun.ac.jp/activity_report/subcate_02/3024/

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2021/06/17/s001/

■ 2022年度中日妖怪研究研讨会

主办:国际日本文化研究中心

时间:2022年12月3日(周六)

形式:线上

https://www.nichibun.ac.jp/ja/research/kikan/2022/12/03/

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2022/12/13/s001/

■ 2023年度中日妖怪研究研讨会暨日文研跨研究会工作坊(安井共同研究会・大塚共同研究会)

“中日异界想象的历史比较研究”国际研讨会

主办:国际日本文化研究中心、清华大学

时间:2023年11月11日(周六)、12日(周日)

地点:清华大学,线上(累计约300人)

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2023/11/16/s001/

■ 国际研讨会“全球语境下的妖怪研究理论化与历史化(Theorizing and Historicizing Yōkai in Global Context)”

主办:国际日本文化研究中心

时间:2023年12月16日(周六)

形式:线上

https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2024/01/09/s002/

■ 哥伦比亚大学东亚语言文化学部/唐纳德·基恩中心联合工作坊“中日文学/文化中的‘超自然’现象的追问”(Questioning the “Supernatural” in Chinese and Japanese Literature/Culture)

时间:2024年4月18日(周四)、19日(周五)

地点:哥伦比亚大学唐纳德·基恩中心、哥大汉密尔顿厅

(日本語)https://www.nichibun.ac.jp/ja/topics/news/2024/05/22/s001/

(英語)https://www.nichibun.ac.jp/en/topics/news/2024/05/22/s001/