報道関係者との懇談会を開催しました(2025年2月19日)

2月19日(水)、第72回報道関係者との懇談会をオンライン併用にて開催しました。同懇談会は、日文研の研究活動や最新の成果、重点的取り組みなどを広く社会に情報発信し、理解を深めてもらうことを目的に定期的に開催しています。

今回は、新聞社、出版社、地域広報等7機関の関係者と所内教職員の計47名(うち、オンラインで11名)の参加がありました。

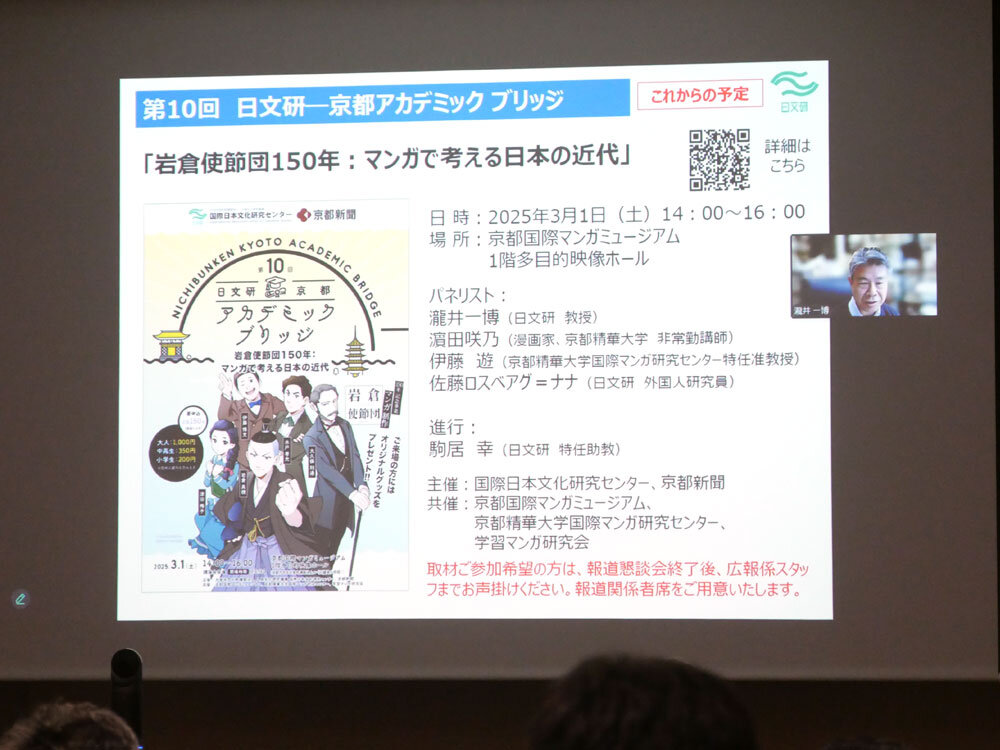

はじめに、司会の関野教授(総合情報発信室長)・楠教授(同副室長)より、2024年10月から2025年3月にかけての日文研の活動、および今後の予定について説明があった後、瀧井教授より、数年にわたって進められてきた「岩倉使節団150年記念事業 漫画制作」プロジェクトの成果について紹介がありました。クレインス教授は、シンポジウム「平戸オランダ商館文書が語る近世初期の日蘭関係と商業の様態」(2025年3月15日)について案内し、ハーグ国立文書館、ライデン大学文学部との学術交流協定(2016年締結)がもたらした成果が、3月に書籍として刊行されることについても紹介しました。最後に関野教授から、京都府教育委員会・京都市教育委員会との連携協定に基づいた令和6年度における活動の成果報告がありました。

次のコーナーでは、戦教授(同副室長)より直近の日文研出版物が紹介され、榎本教授、荒木教授、磯前教授、瀧井教授、劉教授がそれぞれ、自身の出版物の魅力について語りました。また、片岡准教授の第46回サントリー学芸賞受賞(2024年11月)にも話題がおよび、片岡准教授より、受賞作についてのコメントがありました。

後半に入り、3名の新任教員が研究紹介を行いました。

まず初めに中丸貴史准教授(2024年10月着任)より、「文学作品/歴史資料を超越して――古記録から古代日本文化研究をひらく」と題した発表があり、「古記録は歴史資料なのに、なぜ日本文学研究なのか」をテーマに「古記録研究の可能性」や従来の枠組みにとらわれない横断的な研究を目指す意向が語られました。

続いて周雨霏特任准教授(2024年10月着任)の「戦時下における社会科学的知の形成とその再検討」と題した発表では、「戦時日本の社会科学と「東洋的社会論」」や、戦時下の社会科学者、また戦前・戦時期の知識生産を再検討することなど、これからの研究課題について語られました。

最後に、ザヘラ・モハッラミプール特任助教(2024年10月着任)より、「ペルシアは「東洋」なのか?――美術史が構想される背景」と題した発表があり、ペルシアの文化や歴史、また東洋美術・西洋美術の交流について、多角的・多面的に語られました。

発表後、質疑応答が行われ、閉会となりました。

次回は2025年6月4日(水)に開催予定です。