[Evening Seminarリポート]「'Crime' and 'Punishment': The Metaphor and Estrangement of Moxibustion in Edo Period Japan」(2025年1月9日)

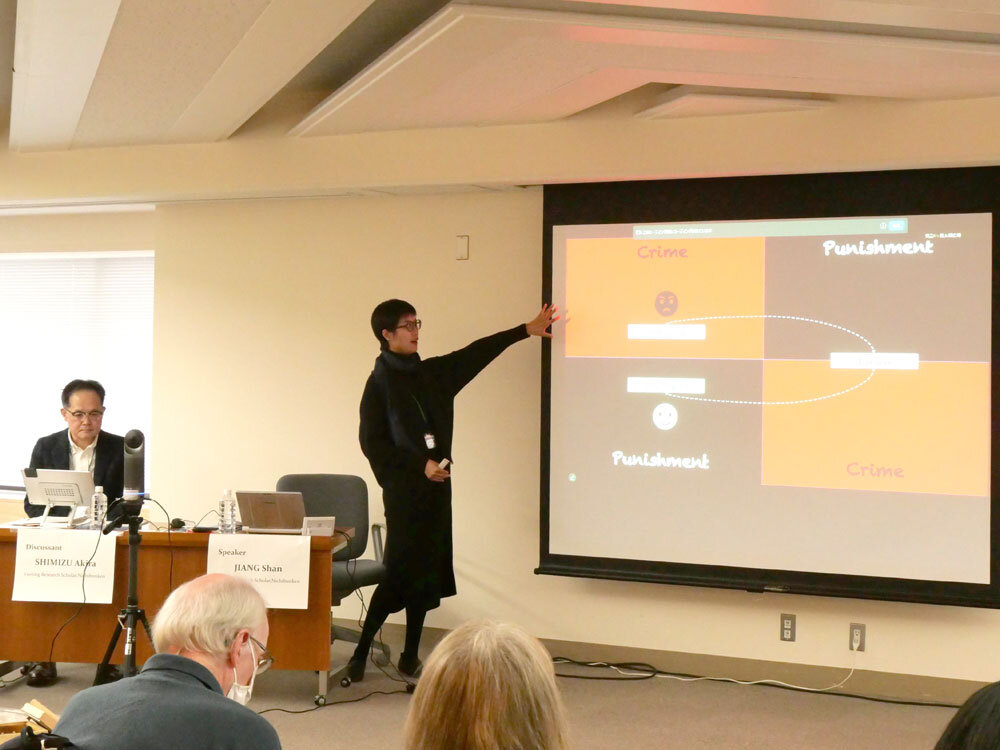

2025年1月9日、第259回日文研イブニングセミナーにおいて、姜姍外国人研究員(日文研)による発表「'Crime' and 'Punishment': The Metaphor and Estrangement of Moxibustion in Edo Period Japan」が行われました。コメンテーターとして志水昭外国人研究員(日文研)が登壇し、司会はオリバー・ホワイト特任助教(日文研)が務めました。

灸療法にはヨモギを原料に精製された艾(もぐさ)が用いられ、江戸時代の日本ではそれを直接肌の上で燃焼させる直接灸が広く普及していました。発表では、「お灸をすえる」という行為が罰の隠喩表現として展開したこと、また灸療法の場面が描かれた浮世絵作品からうかがえる当時の日常や社会通念について考察されました。

病気を罰と関連付けたり、治療が道徳的に正しく導くための処方箋とみなされるような表現は古代中国の医学書にもみられます。特に直接灸には痛みが伴い、その痛みは灸療法の特徴と捉えられていました。そのため直接灸が一般的で庶民にも広く用いられていた江戸期には、患部に対する灸治療が不品行や不正行為、違反行為などに対する罰と関連付けられ、罰を与えるという意味の隠喩「お灸をすえる」へと展開し浸透していったのです。

灸療法の場面は浮世絵にもよくみられるモチーフです。発表では、遊女がお灸をすえている多数の浮世絵作品が紹介されました。これらの事例からは、灸療法が如何に遊女の生活に浸透していたのかがうかがわれます。また、本来は健康のために行われていた灸療法が規範と結びつき、行いを戒める隠喩として用いられていることが指摘されました。例えば、遊女が灸治療をする場面を描いた浮世絵の詞書として、客と恋愛関係になった遊女の悲劇のエピソードが添えられているものがあります。ここには、遊女が客に対して恋愛感情を持つことを戒めるための灸という意味が込められています。また、二の腕の内側に灸をすえるモチーフが多いのは、恋人の名前の刺青をこの部分に入れるという当時の流行が関連しているといいます。実際に、艾を焼いて恋人の名前の刺青を消そうとする遊女を描いた作品も紹介されました。遊女の恋愛感情を戒める、あるいは罰するという意味を込めて灸治療の場面が採用されていることが分かります。

コメンテーターの志水氏からは、江戸後期の倹約令は浮世絵における遊女の表象にどのような影響があったと考えられるか、根性焼きや焼き印等の熱による痛みを伴う他の慣習とはどう関連するのか、灸治療を受ける対象として若い女性が好んで描かれるのは何故かといった質問がなされました。その他参加者からは、浮世絵における灸治療と遊女の表象は時代と共に変化するのか、他の文化圏でも規範を乱す行為が病気と重ね合わされることはあるのか等の質問が投げかけられました。

口頭発表に加え、精製度の異なる艾をはじめ現代民間灸療法において使用される商品等の実物が陳列されたり、施術者によるデモンストレーションが行われたりと、実践的な側面からも大変興味深い回となりました。

(文・坂知尋 プロジェクト研究員)