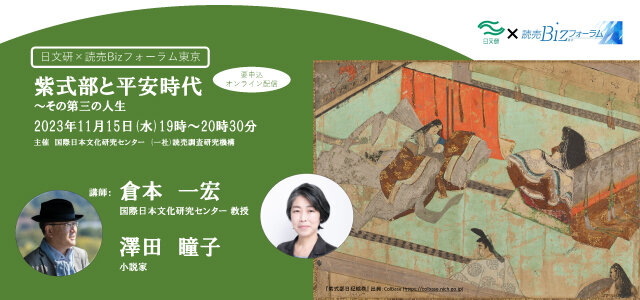

第6回 日文研×読売Bizフォーラム東京

開催日時:2023年11月15日(水)19:00

テーマ

テーマ

紫式部と平安時代~その第三の人生

概要

概要

|

国際日本文化研究センター(日文研)は2021年度より、一般社団法人読売調査研究機構と連携し、研究の蓄積と最新成果を広く社会に発信するため、「日文研×読売Bizフォーラム東京」を開催しています。 第6回「日文研×読売フォーラム東京」のテーマは「紫式部と平安時代」です。 「源氏物語」の作者・紫式部は、一条天皇の中宮藤原彰子の女房として宮中で働いていました。「賢人右府」と呼ばれ、政治の舞台で活躍した藤原実資がつづった日記「小右記」(※)には、道長・一条天皇らと共に紫式部との関わりも描かれています。 藤原道長が権勢を誇った摂関政治の最盛期、紫式部は宮中でどのような活躍をしたのでしょうか。また約400年間続いた平安時代とは、どのような時代だったのでしょうか。 講師は日本古代史、古記録学を専門とし、現代語訳『小右記』(全16巻)の編者でもある日文研の倉本一宏教授。講演後には、2021年に『星落ちて、なお』で第165回直木賞を受賞した小説家の澤田瞳子氏と対談を行います。 【講師による講座内容のご紹介】 一般には紫式部は、『源氏物語』また『紫式部日記』の作者として、さらに中宮(後に皇太后・太皇太后・上東門院)藤原彰子の女房として知られています。また、彼女の少女時代は『紫式部集』に収められた和歌やその詞書から復元することができます。 しかし、紫式部の人生は、『源氏物語』や『紫式部日記』を執筆し終えてからの方が長く、しかも政治的に重要な役割を負っていたと思われるのです。 それは同時代の有力な公卿である藤原実資が記録した『小右記』という古記録のなかに、彰子と実資を取り次いだ女房として登場するから、判明するのです。しかも実資は、「前々からこの女を介して(彰子に)啓上させていた」と記しています。 この報告では、『小右記』の記事のなかから紫式部と思われる女房を抽出し、彼女がどのような役割を担っていたのかをご説明いたします。 その後、平安時代や『小右記』にも造詣の深い作家の澤田瞳子さんと対談を行ない、新しい平安時代史像をお示ししたいと思います。 (倉本一宏) 来年度大河ドラマとして紫式部を主人公とする『光る君へ』が放映されることもあり、近年、平安時代を見直す動きが高まっています。ただその一方で「平安貴族」のイメージは中世以降の武士と正反対のものと考えられる傾向はいまだ強く、貴族=軟弱という印象も根強いのではないでしょうか。ですが平安時代とは江戸時代260余年よりも長い約400年間であり、それほどの長い時代をひと口に語るのは難しいです。また平安貴族についての研究は近年大きく進化しており、かつてのイメージで平安貴族が語られることはごく稀です。 今回はわたし自身がある特定の時代を扱う際に注意していること、使う史料などについて触れながら、歴史を創作から捉えるとは何かについてお話しします。その上で、一般に流布しているイメージとの相違点と、創作物は、そして歴史研究は如何に対峙するかという問題点を提示できればと思います。 (澤田瞳子) ※「小右記」の訓読文は日文研の「摂関期古記録データベース」より閲覧いただけます。「摂関期古記録データベース」の検索画面はこちらから。 |

|---|

| 講師 | 倉本 一宏(国際日本文化研究センター 教授) | 澤田 瞳子(小説家) | 司会 | 井深 太路(読売新聞東京本社 調査研究本部主任研究員) |

|---|

| 内容 | (1)倉本 一宏教授による講演 (2)倉本 一宏教授と澤田 瞳子氏のトークセッション (3)Q&A |

|---|

開催情報

開催情報

| 開催日 | 2023年11月15日(水) |

|---|

| 場所: | YouTubeライブ配信 視聴方法の詳細については、こちらのサイトをご覧ください。 |

|---|---|

| 開始時間: | 19:00 |

| 終了時間: | 20:30 |

| 申込み: | 要 |

| 受講料: | 無料 |

| 申込み方法: | 参加ご希望の方は、以下の応募フォームからお申し込みください。前日までに視聴方法をメールでご案内します。

【応募フォーム】 https://peatix.com/event/3717441 【応募締め切り】 定員に達し次第、締め切ります |

| 定員: | 500名 |

| 主催: | 国際日本文化研究センター、一般社団法人読売調査研究機構 |

| 共催: | 後援:読売新聞社 |