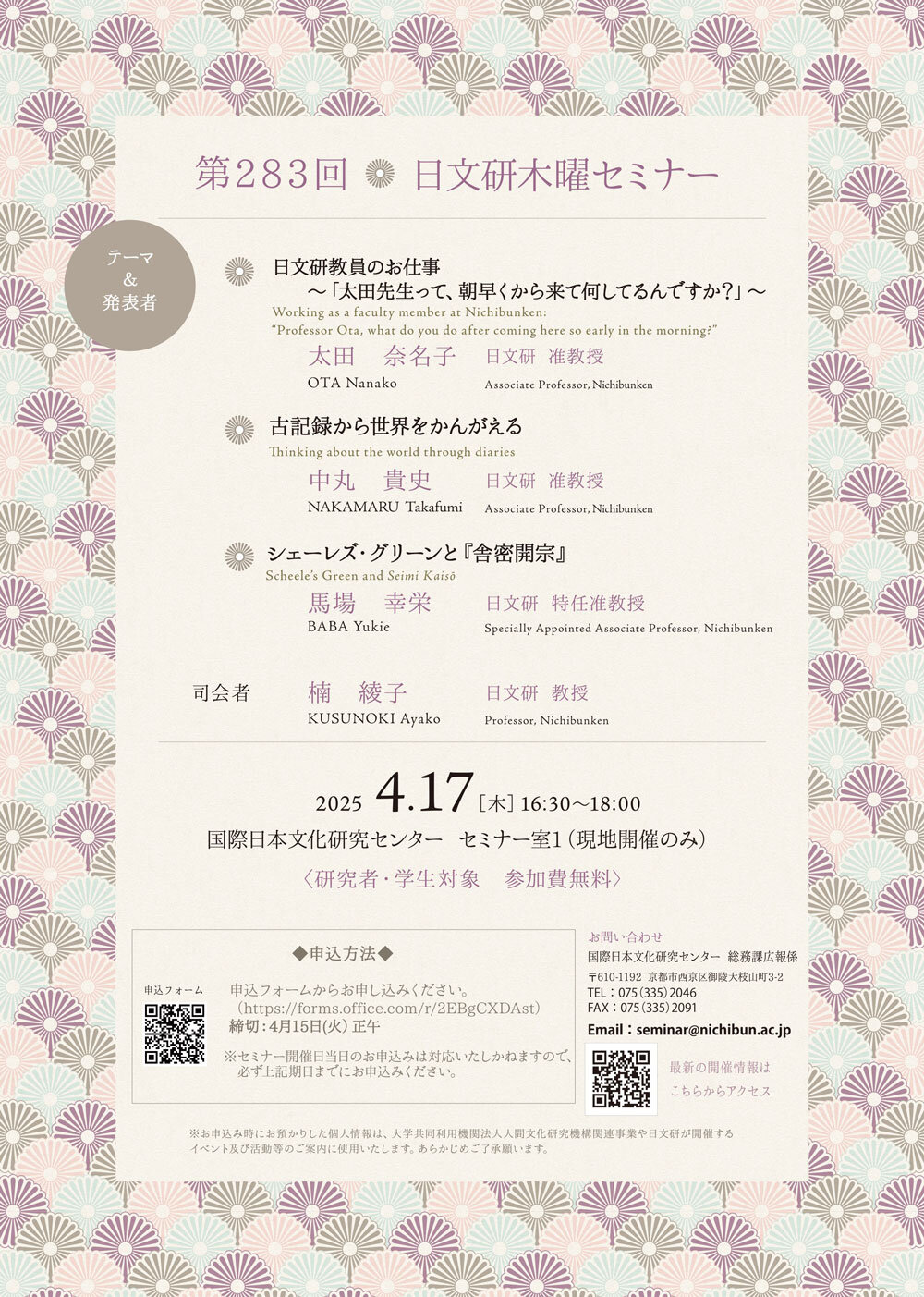

第283回 日文研木曜セミナー

テーマ

テーマ

・古記録から世界をかんがえる(発表者:中丸貴史)

・シェーレズ・グリーンと『舎密開宗』(発表者:馬場幸栄)

概要

概要

▶ PDFを見る

▶ PDFを見る

|

日文研教員のお仕事 発表者:太田奈名子 日文研では、研究棟と情報・管理棟が隔絶されていることもあり、研究部と管理部双方の日常が見えづらい。そこで、本発表では、管理部職員の仕事がいかに研究部職員の仕事に直結しているかを明らかにしたい。具体的には、所外活動についてはカイロ大学出張をめぐる国際研究推進係と財務課からの啓示、所内活動についてはコモンルームで総務企画係と交わす朝の挨拶に始まり、情報管理課からもらった贈り物、広報係に発信してもらった NICHIBUNKEN NEWSLETTER、その公開による出版編集係とのやりとり、その交流に触発された東京出張をめぐり研究支援係と人事係から受けたサポートなど、「人と人とのつながり」からいかにして発表者の「声を紡ぐ研究」が生まれているかを述べる。 古記録から世界をかんがえる 発表者:中丸貴史 テクストが、史料と文学作品とに、あるいは国民国家によって分断されることの弊害を報告者は訴え続けてきた。今は藤原忠実(1078-1162)の日記『殿暦』を中心に研究を進めているが、本報告では、自身の基本的な研究姿勢を示すことによって、対話のひとつのきっかけをつくること、あるいは今後の協同の可能性を探ることとしたい。 なぜ「古記録から」かというと、前近代においてメインストリームをゆくテクスト群であったにもかかわらず、現代の文学研究において、周縁におかれている(周縁にすらおかれていないのかもしれない)からである。排除されたり周縁におかれたもの(それは支配的イデオロギーを相対化するものとしてある)から見ることで、硬直化した世界が動き出すきっかけとなると報告者は考えている。 シェーレズ・グリーンと『舎密開宗』 発表者:馬場幸栄 カール・ヴィルヘルム・シェーレ(1742-1786)が18世紀後半に発明した緑色の合成色材シェーレズ・グリーンは、その色の美しさからヨーロッパ各地で人気を博し、壁紙や本の表紙など多くの布・紙製品に使用された。しかし、その成分はヒ素化合物であったためヒ素中毒による被害が続出し、19世紀後半になるとシェーレズ・グリーンを使った製品は徐々に姿を消していった。いっぽう日本では蘭学者・宇田川榕菴(1798-1846)が西洋化学入門書『舎密開宗』(1837-1847)を江戸で出版し、「悉胠列緑」(シェーレズ・グリーン)の製法を紹介した。さらに明治初期の京都では殖産興業のために舎密局が設置され、合成色材の本格的な研究が開始された―。 |

|

|---|---|---|

-

発表者

太田 奈名子国際日本文化研究センター 准教授

-

中丸 貴史国際日本文化研究センター 准教授

-

馬場 幸栄国際日本文化研究センター 特任准教授

- 司会

楠 綾子国際日本文化研究センター 教授

開催情報

開催情報

| 開催日: | 2025年04月17日(木) |

|---|

- 場所:

- 国際日本文化研究センター セミナー室1(現地開催のみ)

- 開始時間:

- 16:30

- 終了時間:

- 18:00

- 参加対象者:

- 研究者の方を対象(学生を含む)

- 言語:

- 日本語

- 参加方法:

-

申し込みが必要です。

4月15日(火)正午までに 申込フォームからお申し込みください。

- お問合せ:

-

国際日本文化研究センター総務課広報係

seminar*nichibun.ac.jp(*を@に置き換えてください)

- 備考:

- お申し込み時にお預かりした個人情報は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構関連事業や日文研が開催するイベント及び活動等のご案内に使用いたします。あらかじめご了承願います。