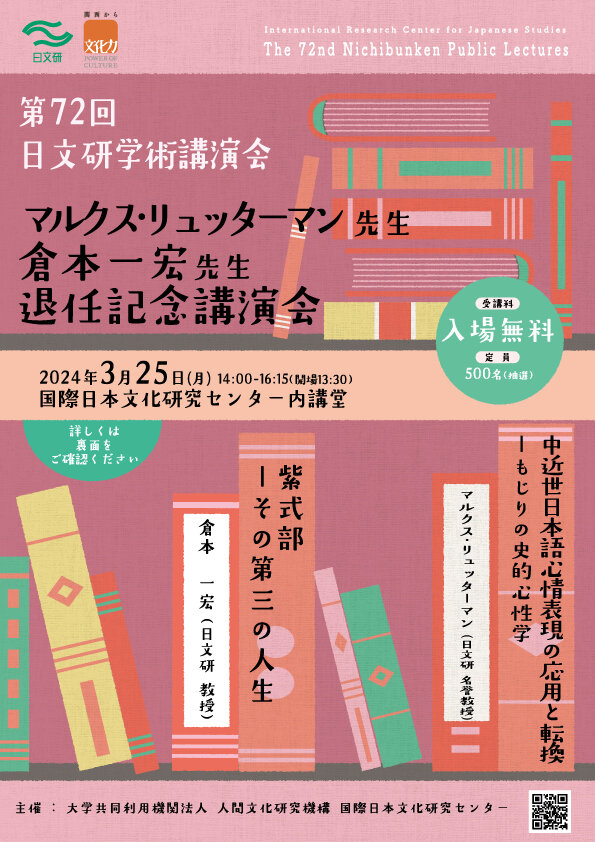

第72回日文研学術講演会 マルクス・リュッターマン先生 倉本一宏先生 退任記念講演会

テーマ

テーマ

講演Ⅰ「中近世日本語心情表現の応用と転換 -もじりの史的心性学」

講演Ⅱ「紫式部 -その第三の人生」

講演Ⅱ「紫式部 -その第三の人生」

概要

概要

▶ PDFを見る

▶ PDFを見る

|

≪講演Ⅰ≫ 「中近世日本語心情表現の応用と転換 -もじりの史的心性学」 マルクス・リュッターマン(国際日本文化研究センター名誉教授) 中近世以降、「オソレ」表現は漢語の挨拶文句からも影響を受けて、和語の使い方、ひいてはその意味まで大幅に変わった。この挨拶・推量の修辞として徹底した過程をちょうど二十年前に同じ講堂で述べたことがある。古文書の表現ではほかにも心情表現が応用され、原意のままばかりで使用されない。「恋」や「冷」の文字が渡るに連れて風土と社会環境によって心情を語る新しいニュアンスが加わった。敬意などについてこそ言葉選択は容易な判断ではなく、故実書でこれを「思い煩い」を抱かせたもの、「書札煩しい」ものと捉えられたもので、心情表現に内在している緊張と拮抗を描写している。フロイト心理学で文明社会の「違和感」という心境に通じると思う。 社交の各判断に伴う支配的な観念の一つは「オソレ」で描かれる。この観念の作用を考えた上で、近世に入ってその表現が捩られ、滑稽の対象となったことを示す。例えば書簡の結びに多用される「かしこ」が「可祝」と変形した流行り。この現象もフロイトの抑圧概念および「ヒューモア」論と合わせてみれば、無関係ではなさそうだ。 「思い煩い」が独特な雰囲気をなし、微笑みや一笑をおこしたウィットの心理学に繋がる。その言語表現の包括する心性が見えてくるのである。日文研ならでは盛んに研究されてきている艶本、捩り、「恋」、妖怪などの心情表現との共通点を見いだせると期待して、横断的な文化学を祝い、学友として今後も楽しみにしつつ、身分上は一旦お別れを告げたい。 ≪講演Ⅱ≫ 「紫式部 -その第三の人生」 倉本一宏(国際日本文化研究センター教授) 一般には紫式部は、『源氏物語』また『紫式部日記』の作者として、さらに中宮(後に皇太后・太皇太后・上東門院)藤原彰子の女房として知られている。また、彼女の少女時代は『紫式部集』に収められた和歌や、その詞書から復元することができる。 少女時代から越前への旅、帰京後の結婚・出産、夫との死別といった個人的な人生経験を第一の人生、藤原道長に要請された『源氏物語』の執筆と彰子への出仕、そして『紫式部日記』の執筆といった女性作家としての日々を第二の人生とすると、紫式部はこの第二の人生のみがクローズアップされているような気がする。 しかし、紫式部の人生は、『源氏物語』や『紫式部日記』を執筆し終えてからの方が長く、しかも政治的に重要な役割を負っていたと思われる。いわば第三の人生とでも言うべきものである。 それは藤原実資が記録した『小右記』という古記録のなかに、彰子と実資を取り次いだ女房として登場するから、判明するのである。しかも実資は、「前々からこの女を介して(彰子に)啓上させていた」と記している。彰子は一条天皇が亡くなってから、国母として、女院として、ますますその政治的役割が増しているのである。 この講演では、『小右記』の記事のなかから紫式部と思われる女房を抽出し、また『小右記』の記事を簡単に説明しながら、紫式部がどのように実資と交流し、いかなる役割を担っていたのかを説明する。 紫式部の、ドラマからだけでは語られない真の人生を、明らかにしたいと思う。 ★発表は日本語のみ ★本講演につきましては、当日のオンライン配信はいたしませんが、後日のインターネット上での公開を予定しております。 |

|---|

| 開会挨拶 | 井上 章一 (国際日本文化研究センター 所長) |

|---|---|

| 司会 | 松田 利彦 (国際日本文化研究センター 副所長) |

開催情報

開催情報

| 開催日 | 2024年03月25日(月) |

|---|

| 開催場所: | 国際日本文化研究センター内 講堂 |

|---|---|

| 開場時間: | 13:30 |

| 開始時間: | 14:00 |

| 終了時間: | 16:15 |

| 申込み: | 要(申込多数の場合は抽選による) |

| 受講料: | 無料 |

| 申込み方法: | ■お申込み方法:

聴講をご希望の場合は、別途お申込みが必要です。WEBフォーム/ハガキのいずれかにて、下記のとおりお申込みください。申込者多数の場合、抽選を行います。(定員500名) ■お申込み期日: 2024年2月26日(月)正午必着 【ウェブの場合】 以下のWEBフォームからお申込みください。 https://forms.office.com/r/u63hiwRA5E 【ハガキの場合】 (1)催し物名 (2)氏名(フリガナ) (3)郵便番号・住所 (4)電話番号(日中連絡が可能なもの) 以上を明記のうえ、下記までお申込みください。 〒610-1192 京都市西京区御陵大枝山町3-2 国際日本文化研究センター 研究協力課事業係 ■お申込みについてのご注意: ※1回のお申込みにつき、1名応募できます。 ※同一人物が複数回応募された場合も、1回のお申込みとして抽選します。 ※電話/FAX/メールでのお申込みはお受けしておりません。 ※応募時にご記入いただいた個人情報は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構関連事業のご案内に使用させていただく場合があります。 ■抽選結果: 当落を問わず2024年3月中旬頃に、ハガキにてお知らせいたします。 |

| 定員: | 500名(申込多数の場合は抽選による) |

| アクセス: | 〒610-1192 京都市西京区御陵大枝山町3-2 国際日本文化研究センター 桂坂中央行のバスにて「桂坂小学校前」又は「花の舞公園前」下車 アクセス情報はこちら ※ 本講演会の無料送迎バスはございません。 ※ お車でのご来場は近隣へのご迷惑となりますので、お断りしております。やむを得ない事情がおありの場合はその旨、事前にご相談ください。なお、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承願います。その他、ご不明な点は、お問い合わせくださいませ。 |

| お問い合わせ先: | 国際日本文化研究センター研究協力課事業係 forum*nichibun.ac.jp(*を@に置き換えてください) |

| 主催: | 国際日本文化研究センター |