日文研のデータベースや研究成果を、わかりやすくナビゲート!

日文研には多種多様なデータベースがあり、たくさんの研究プロジェクトが進行しています。 ここでは、データベース、研究成果、動画やバーチャルミュージアム、といった 3つのカテゴリに分けて“日文研の今”をご紹介します。

3つのナビゲーションから、

興味のあるカテゴリをクリック!

「日本関係欧文図書」カテゴリから

「日本関係欧文貴重書」の見どころをご紹介!

-

-

フレデリック・クレインス 日文研教授

専門:日欧交渉史

-

-

日本関係欧文貴重書

日文研が所蔵する貴重書(主として開国期以前に出版された外国語図書)を順次画像化したもの。テキスト情報として、書誌情報、目次、図版キャプションを付記。

タグ:(同じ種類のタグが設定された日文研のデータベースを一覧表示できます)

- このデータベースは、どのようなものですか?

開国以前に西洋諸国において日本について書かれた書籍や古地図、1900年前後に西洋各国で日本を題材として作曲された楽譜がオンラインで閲覧できるデータベースです。図版も数多く掲載されていますので、気に入った図版を眺めるだけでも楽しめます。

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

西洋人が日本をどのように認識し、想像していたのかを学ぶことができます。図版の多くは日本を訪れたことのない画家たちが描いたものなので、違和感を覚えるかもしれませんが、西洋人の日本観の形成と変遷を知るうえでは重要な史料群です。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

自慢の1点!

1683年にイタリアで出版されたクラッソ『著名武将列伝』(Crasso, Elogii de capitani illustri)に掲載されている徳川家康の姿を描いた図版です。来年(2023年)の大河ドラマの主人公家康を17世紀のイタリア人がどのように想像で描いたかをご覧ください。

その他の「日本関係欧文図書」

「怪異妖怪関係資料」カテゴリから

「怪異・妖怪画像」「怪異・妖怪伝承」データベース

の見どころをご紹介!

2022年度妖怪プロジェクト室スタッフ:山田奨治、安井眞奈美、木下昌美(技術補佐員)、小野絢子(事務補佐員)、仲田侑加(RA)、宋丹丹(RA)

-

-

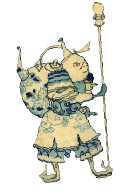

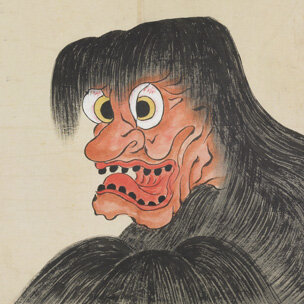

怪異・妖怪画像データベース

絵画資料に描かれた怪異・妖怪に関する画像を集めたデータベース。

- このデータベースは、どのようなものですか?

怪異, 妖怪などに関連する絵画資料と、その書誌情報を集めたものです。資料480点・画像データ4317件(2022年現在)の中から、検索することができます。調べたい内容を全文検索欄に書き込むほか、「すがた」「しぐさ」などの特徴や、名前から探すことも可能です。

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

どのような怪異・妖怪が絵画資料上にみられるのかを知ることができます。また、それらがどの部分にどのように描かれているかを知ることができます。実際にみることが難しい絵画を、すぐさまどこからでも確認できる点が魅力のひとつです。

- スタッフの皆さんが感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

このデータベースは研究者に限らず、広く活用していただけます。研究上で基礎資料となることはもちろん、漫画や小説、ゲームの題材など、新たな日本文化の創造に役立てることができるのではないでしょうか。多くの方に活用していただければ幸いです。

-

-

怪異・妖怪伝承データベース

民俗学の調査などをとおして報告された怪異・妖怪の事例についての書誌情報。

- このデータベースは、どのようなものですか?

怪異・妖怪とは、ひとびとのあいだで語られてきた不思議、奇妙、神秘的、うす気味悪い、あやしいと思うできごとや存在のことをいいます。このデータベースでは、日本各地の怪異・妖怪伝承の事例35,249件(令和4年4月時点)を調べることができます。これらの事例は、日本民俗学関連の雑誌や県史の民俗編、江戸時代の随筆などの資料から広く集めたものです。

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

日本のどこで、どのような怪異・妖怪現象が起きていたのかを知ることができます。地域や呼称から探すことができ、また気になるキーワードを入力して全文検索も可能です。 本データベースの「異界の杜」というコーナーでは、怪異・妖怪伝承の事例を元にコラム形式で、有名な妖怪や珍しい怪現象をカンタンに紹介しています。

- 皆さんが感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

世の中でよく知られている妖怪の中でも、河童(かっぱ)に関する伝承は1,140件と多くの事例があります。ただし、その呼称は「ガッパ」「ガラッパ」「ガワッパ」「ガーッパ」などたくさんあります。地域や話者によっても呼称が異なり、語られる内容も様々です。逆に、地域や呼称がちがっても河童の伝承として共通する話もあり、事例を比較することで新たな発見があります。ぜひともこのデータベースを使って、多くの事例を見くらべていただきたいと思います。

その他の「怪異妖怪関係資料」

-

-

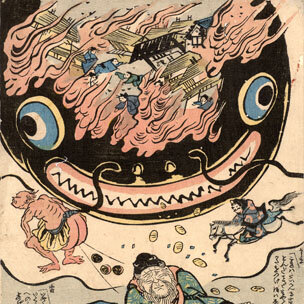

鯰絵コレクション

日文研が所蔵する鯰絵のコレクション。「鯰絵」とは、地底に住む大鯰が地震を起こすという伝説をテーマに描かれた錦絵である。

「浮世絵・絵巻物・美術」カテゴリから

「艶本資料」「 高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像」の見どころをご紹介!

-

-

タイモン・スクリーチ 日文研教授

専門:江戸時代の歴史・美術史

-

-

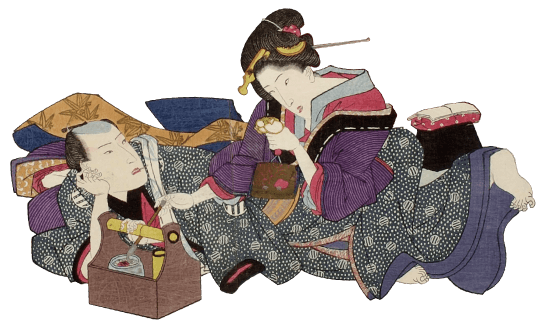

艶本資料

日文研が蒐集してきた近世の艶本の基本的な書誌データと、全ページの高精度画像データベース。

- このデータベースは、どのようなものですか?

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

長い間、春画や春本は「卑猥物」と定義され、隠すべきものと考えられていました。しかし作品内で表現されている人間の欲望というものは、普遍的なことです。

過去の人がどういう風に性欲を抑えたり解放したりしたのか、そしてそれをどういう風に描写したのかは、大変重要な研究対象だと思います。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

春本を読むのははっきり言って難しいです。変体仮名(へんたいがな)を読めても、意味が通じない箇所が多いです。苦労して文字を解読することに達成感はもちろんありますが、絵を鑑賞するだけでも十分に楽しめますよ。

ただし、注意しないといけなのは「描写(表現)」と「事実(現実)」は違うということです。絵の役割は、事実を隠すことです!

ここが自慢です!

「艶本資料データベース」の制作が行われたのは私が日文研に所属する以前のことでしたので、個人的には全く自慢する権利がありません。 でも、とっても幅広い史料が掲載されていて使いやすいです。時間をかけてゆっくり見てまわれば、春画・春本のことがよく理解できると思います。

ちょっと話は逸れますが、ひとつ自慢を申し上げるならば、拙稿『春画:片手で読む江戸の絵』は25年間に渡って絶版になっていません。 世間の「春画」に関する興味関心が高いこと、そして翻訳者の高山宏教授が名訳を行なってくださったおかげですので、深く感謝を申し上げます。

-

-

劉 建輝 日文研教授

専門:日中文化交渉史

-

-

高畠華宵大正ロマン館所蔵近代日本大衆雑誌図像

明治末期から昭和初期に刊行された大衆雑誌37種405冊のうち、表紙・目次・口絵・裏表紙などのメタデータとそのIIIF(International Image Interoperability Framework)画像約2,000点を掲載したデータベース。画像については、著作権保護期間が終了したものおよび著作権者の許可を得たもののみ公開した。

IIIF(International Image Interoperability Framework /トリプルアイエフ)とは?説明と使い方はこちら!

- このデータベースは、どのようなものですか?

愛媛県東温市にある高畠華宵大正ロマン館所蔵の近代日本大衆雑誌(少年、少女、婦人向け雑誌、大衆娯楽教養雑誌)37種405冊から表紙・目次・口絵・裏表紙などを抽出した約2000点の図像データベース。大正ロマンの息吹を時空間を超えて感じられます。

左より 『少年倶楽部』10巻6号, 1923年(表紙絵《勝敗いづれ》, 高畠華宵・画)、 『現代』4巻3号, 1923年(表紙絵《胡蝶》, 杉浦非水・画)、 『少女画報』15巻11号, 1926年(表紙絵《虹葉》, 高畠華宵・画)、 『主婦之友』9巻12号, 1925年(表紙絵, 島成園・画)、 『婦人世界』22巻4号, 1927年(表紙絵《花散る日》, 高畠華宵・画)

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

大衆雑誌などで一世を風靡した大正・昭和初期の美少年や美少女の抒情画は一体どういうものだったのか。高畠華宵を始めとする当時の画家たちの数々の傑作を通してその百花繚乱の世界を一覧できます。

ここが自慢です!

「図会・人物志」カテゴリから

「近世期絵入百科事典」の見どころをご紹介!

-

-

山田 奨治 日文研教授

専門:情報学、文化交流史

-

-

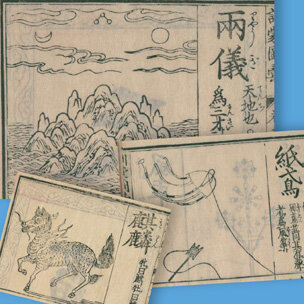

近世期絵入百科事典

近世期に出版された絵入百科事典を対象としたデータベース。

『訓蒙図彙(きんもうずい)』をはじめとした「訓蒙図彙もの」、また事物に対する名称と図が含まれている書物を対象とする。なお、データベース名に「近世期」としているが、明治初期までを視野に入れている。

- このデータベースは、どのようなものですか?

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

絵入百科事典は、江戸時代に広く普及しました。当時の子どもはこれらの本で物の名前を勉強したといわれています。昔のひとは何に関心があり、どのような知識をもっていたのかがわかります。たとえば、「月蝕」(月食のこと)の項目をみると、月に地球の影が映る現象だと正しく説明されています。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

「訓蒙図彙・3版比較」のボタンをクリックすると、おなじ言葉について、異なる図書館に所蔵されている事典の絵を並べて比較することができます。先に出た事典の内容を「コピペ」していたことも一目でわかります。

「猫」の3版比較のイメージ

ここが気になる!

その他の「図会・人物志」

「地図」カテゴリから

「吉田初三郎式鳥瞰図」の見どころをご紹介!

-

-

石川 肇 日文研特定研究員

専門:日本近代文学

-

-

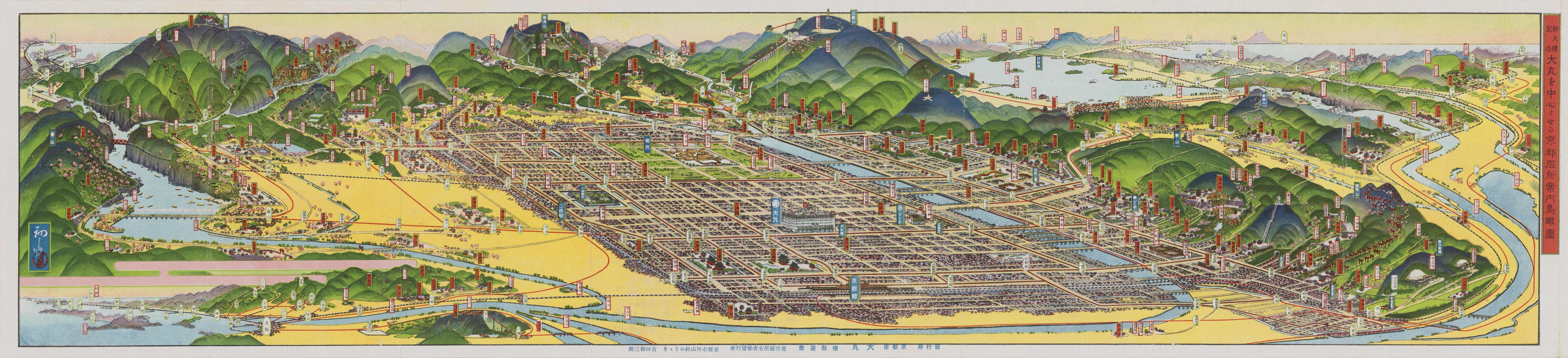

吉田初三郎式鳥瞰図

吉田初三郎(1884-1955)と同時代の絵師たちによる鳥瞰図画像のデータベース。

IIIF(International Image Interoperability Framework /トリプルアイエフ)とは?説明と使い方はこちら!

- このデータベースは、どのようなものですか?

これは「大正の広重」と呼ばれた地図絵師・吉田初三郎が、鳥瞰図を用いて作った旅行案内図のデータベースです。

大丸を中心とせる京都名所案内鳥瞰圖: 御大禮紀念(1928)

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

大正末から昭和戦前期までの日本の観光名所がどこだったのか、例えば天皇陵や偉人のお墓などもそれに含まれていたことがわかります。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

戦争で焼ける前のお城や廃止されてしまった競馬場など、今はなき建築物を探すのも、タイムスリップ気分を味わえて楽しいですよ。

ここが自慢です!

このデータベースではデジタル化画像を相互運用するためのIIIF (International Image Interoperability Framework)を採用しているので、日文研の鳥瞰図だけでなく、他所にある地図と並べて閲覧することができる点です!データベース内に使い方ガイドも付いているので簡単にできますよ。

その他の「地図」

「記録資料」カテゴリから

「摂関期古記録」「朝鮮写真絵はがき」の見どころをご紹介!

-

-

倉本 一宏 日文研教授

専門:日本古代史、古記録学

-

-

摂関期古記録

平安時代中期(摂関期)に記された古記録の全文訓読文のデータベース。公開中の史料:藤原実資『小右記』(順次公開中)、藤原行成『権記』、藤原道長『御堂関白記』、源経頼『左経記』(順次公開中)、藤原資房『春記』、『歴代残闕日記』所収の古記録(順次公開中)。古記録の逸文を多く含む儀式書『西宮記』の一写本『西宮抄』の画像も公開している。

タグ:(同じ種類のタグが設定された日文研のデータベースを一覧表示できます)

- このデータベースは、どのようなものですか?

日本の文化が最高潮に達した平安時代中期に、天皇や皇族、男性貴族が和風の漢文で記録した日記(古記録)の訓読文(読み下し文)を作って、それをデータベースとして公開しています。登録不要、もちろん無料です。現在、三十三の古記録を公開しています。

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

この時代、女性が仮名で書いた王朝文学が盛んになり、それはそれで面白いのですが、日常の政務や儀式、それに男性貴族たちの感情を知るには、古記録を読む必要があります。このデータベースでは、難解だった古記録をわかりやすい訓読文で読んでもらえます。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

たとえば同じ日の同じ出来事を、複数の貴族が日記に記録している例が多く有ります。同じことを体験しても、人によってその内容や感想が異なっていたりすると、なるほどなあと感心してしまいます。歴史を学ぶ楽しみで、もっとも大きいのは、こういうことなのです。

ここが自慢です!

これは私の提出したテキストデータをデータベース化してくださっている日文研の資料課電子情報係の方々のお手柄なのですが、検索がきわめて簡単で、しかも様々な検索方法が可能です。ほぼ毎年、このデータベースが日文研のデータベースでアクセス数1位となっているのも、そのおかげなのです。

-

-

劉 建輝 日文研教授

専門:日中文化交渉史

-

-

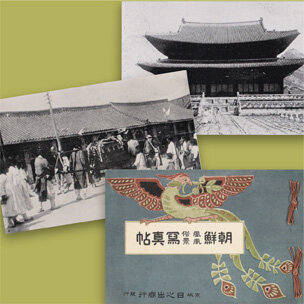

朝鮮写真絵はがき

山本俊介氏(元高麗美術館研究員、京都市)が所蔵する、1900~1940年代に発行された朝鮮写真絵はがき(風景絵はがき、風俗絵はがき、官製・紀念絵はがき)等を、書誌情報を基にデータベース化したもの。

タグ:(同じ種類のタグが設定された日文研のデータベースを一覧表示できます)

- このデータベースは、どのようなものですか?

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

古き庶民生活の実態のみならず、日本による植民地支配の「成果」も多数含まれ、隣国の近代史を知るうえで不可欠の一次資料が満載。

ここが自慢です!

文字資料ではイメージしにくい異国の生活風習を思う存分実感できます。

その他の「記録資料」

「医学史関係資料」カテゴリから

「宗田文庫図版資料」の見どころをご紹介!

-

-

光平 有希

日文研特任助教(人文知コミュニケーター)

(※上記の職名は2022年9月時点のものです)

専門:音楽療法史、東西文化交流史、音楽学

-

-

宗田文庫図版資料

宗田文庫は、医史学者の故宗田一氏が収集された、医学史・薬学史に関する書籍、図版資料などを中心とする日本医療文化史のコレクション。このなかから、主として図版資料を収録。

- このデータベースは、どのようなものですか?

日文研には、医史学者の宗田一氏が収集された医学史・薬学史に関する書籍、図版資料などを中心とする日本医療文化史コレクション「宗田文庫」が所蔵されています。そのなかから、錦絵や地図、双六、番付、引札など、おもに近世・近代につくられた図版資料を収録したのが、「宗田文庫図版資料データベース」です。

- このデータベースでどんなことを学んたり、調べたりできますか?

1,104件におよぶ日本文医療文化に関する図版資料を「項目」や「キーワード」で検索することができます。詳細ページには、高精細画像のほか形態や出版事項などの情報も附されているので、それぞれの資料の大きさや出版の歴史的背景についても知ることができます。

- 先生が感じた面白い気づきや、楽しい使い方を教えてください!

データベースに掲載されている資料からは、医療だけでなく、同時期の食べ物や風習、宗教など幅広い日本文化について知ることができるので、ぜひ様々な図版を検索してみてください。画像をダウンロードすると、実際に双六などで遊ぶこともできます。ぜひお楽しみください。

自慢の1点!

江戸時代には幾度となく麻疹が流行し、とりわけ文久2年に発生した麻疹は猛威を奮いました。動乱のさなか、麻疹の予防や心得、病後の養生法などを附した「はしか絵」という錦絵が次々と刊行されます。「麻疹後の養生」では、疫病神と化した「麻疹」「ころり(コレラ)」「痢病(赤痢)」を、鐘馗たちが退治。詞書では、赤斑を伴い人体の皮肉間に発症する麻疹は、食養生を怠ると他病を併発し、死の危険性もはらむと警鐘が鳴らされます。

その他の「医学史関係資料」

「まんが訳絵巻プロジェクト―絵巻物をまんが形式で読む研究―」

特設ページをご紹介!

-

-

プロジェクト代表者

大塚 英志 日文研教授

- これは、どんな研究プロジェクトですか?

絵巻物を現代まんがの約束事を用いて再構成し、現代の人々に新しい読み方を提案します。もともとは、まんが表現の約束事(文法)の研究の派生的なプロジェクトで、絵巻物とまんがの見せ方・読み方の「違い」を明確にするのが目的でした。

- この特設ページを見ると、どんなことが分かりますか?

構図が平坦で人物も小さく描かれる絵巻物の画面では、どこを「見て」いいかが難しいですが、映画的手法と呼ばれるまんが形式で構成することで、アップショットやロングショットによって、見るべきポイントを「コマ割り」を通じて自然に示唆します。試しに読んでみて下さい。

- この研究によって、どのような発見がありましたか?

絵巻物の作中で区別がつきにくかったり、変化の無いように見える人物も、まんが形式にすると表情や個性がはっきりします。また物語のエンターテイメントとしての完成度にも驚くはずです。かつて人々が絵巻物をどう「おもしろく」読んだかが、理解できると思います。

人間文化研究機構「博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業」

明石博高と島津源蔵―京の近代科学技術教育の先駆者たち―

日文研、神田外語大学、島津製作所創業記念資料館の豊富な資料をもとに、明石と島津が全国に異彩を放った近代科学技術教育の歩みに迫ります。

この特設ページから、「明石博高史跡 デジタル・イラストマップ」を閲覧することも可能です。 国際日本文化研究センターが所蔵する古地図を背景に、明石にゆかりのある京都市内のスポット情報が表示されるほか、GPSを使った現在地情報の表示、マップの切替などができ、バーチャルな歴史体験が可能なデジタルマップです。

「縮小社会のエビデンスとメッセージ

人口・経済/医療・福祉/教育・文化/地域・国際、そしてマンガ」

バーチャルミュージアム

「縮小社会の文化創造」共同研究会のテーマを広く問いかける企画展として、京都国際マンガミュージアムで2022年1月22日から5月16日まで、開催されました。

本企画展の内容は、バーチャルミュージアムで楽しむことができます!

特別展「身体イメージの創造―感染症時代に考える伝承・医療・アート」

バーチャルミュージアム

2022年1月17日より2月12日まで、大阪大学総合学術博物館にて開催された特別展「身体イメージの創造――感染症時代に考える伝承・医療・アート」の会場の様子をバーチャルミュージアムで再現しました。

視覚的、聴覚的に会場を実際に歩いているかのような臨場感があるバーチャルミュージアムです!

(制作:2022年度一般公開実行委員会)