資料展示

写真絵葉書から見る

近代東アジアの風景・風俗

ごあいさつ

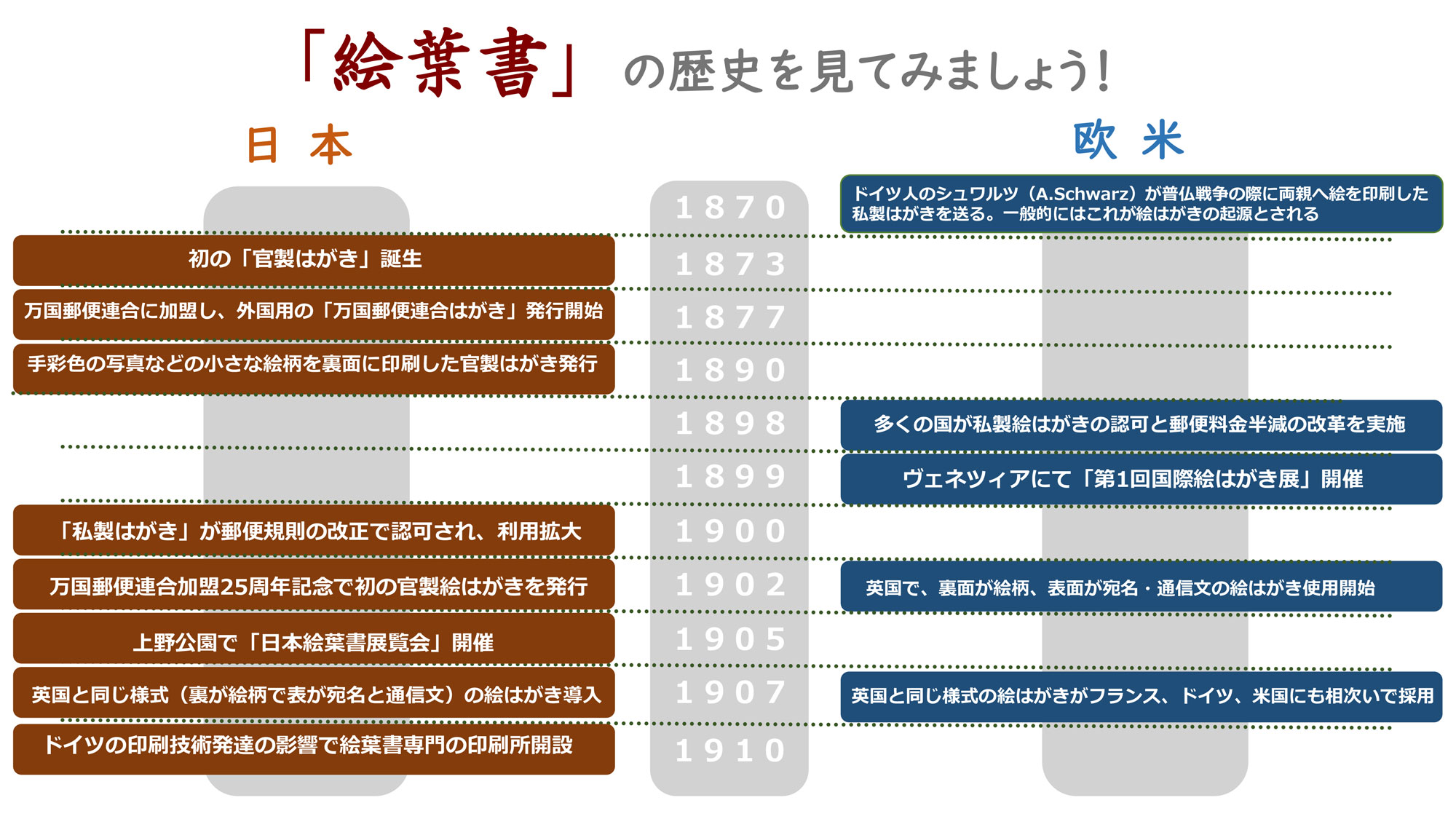

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、絵葉書は人々を結ぶための便利かつ重要な媒体として急速に発展しました。当時盛んに発行された絵葉書は、現代を生きるわたしたちにとって「近代」という一時代の空気に触れる貴重な手がかりの一つともなっています。

この展示では日文研の所蔵資料から、日・中・朝鮮半島を中心とする近代東アジアの風景・風俗を映した写真絵葉書をいくつか抜粋し、レプリカでご覧いただきます。

今回ご覧いただく写真絵葉書の多くは、明治時代後期から第一次世界大戦期にかけ東アジアで発行されたものです。植民地支配や戦争という負の歴史痕跡が認められる一方、自然を愛でる気持ち、そして暮らしのなかに連綿と伝わる礼儀や知恵など、地理的に隣接する東アジア地域の人間に共通する感覚も多く見られるはずです。

解説を担当したのは、日文研に設置されている総合研究大学院大学先端学術院国際日本研究コース博士後期課程に在学中の留学生です。展示解説を書く経験がはじめての人がほとんどで、至らない点があるかもしれません。その点ご容赦のうえ、留学生ならではの新たな視点とともにご笑覧いただけましたら幸いです。

令和5(2023)年11月国際日本文化研究センター

I 山水の勝地

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

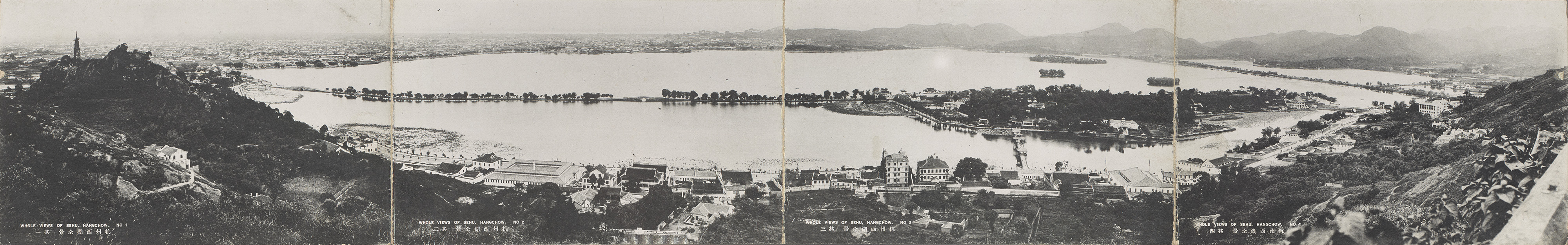

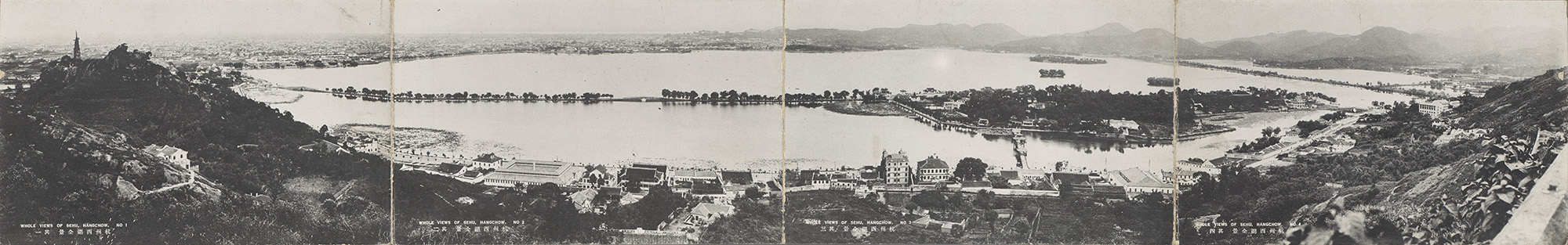

西湖(せいこ)は中国浙江省杭州(こうしゅう)市にある景勝地であり、古代から幻想的でロマンに満ちた場所として多くの人に愛されてきた。その名前は古代中国の四大美人の一人である西施(せいし)がこの湖に入水した物語に由来している。日本と中国でそれぞれ発行した絵葉書から、西湖の全景やその代表的な景観の一部を見てみよう。①は杭州西湖の全景。次にご覧いただく②・③の写真は、ともに民国期中国の「上海美術風景片公司」で発行された絵葉書である。四枚のモノクロ写真がつながる形で西湖の全景を捉えている。「全景その二」に示された長い堤防「白堤」は西湖の象徴であり、唐の詩人の白居易(はくきょい)が「緑楊陰裏白沙堤」(『銭塘江春行』)と詠んだことで知られている。(解説:蘇文博)

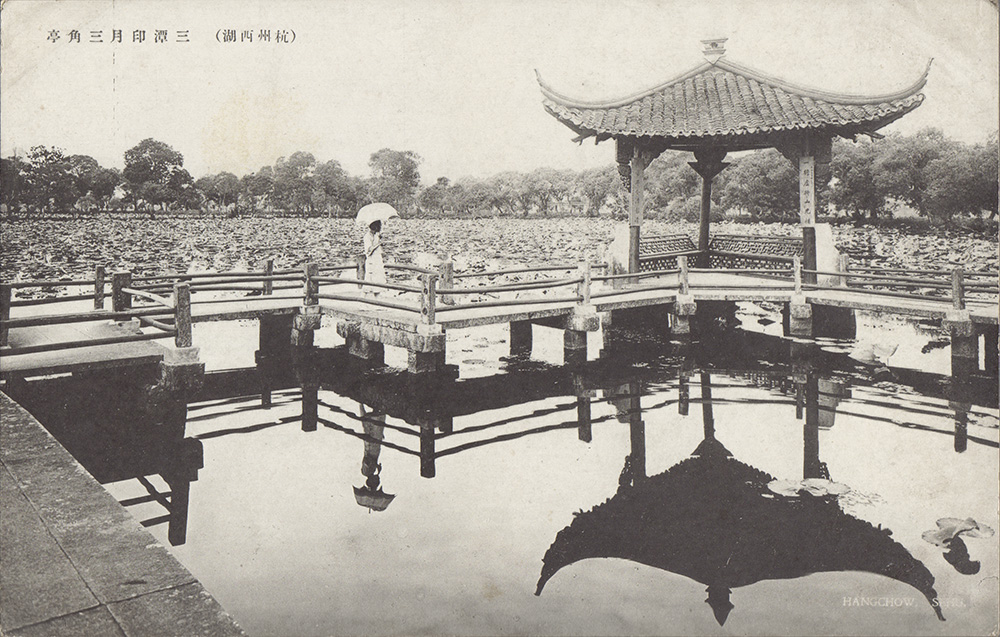

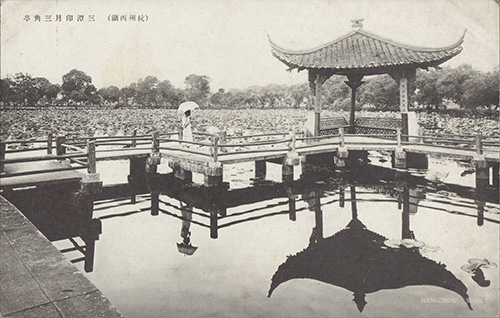

今は西湖十景のひとつとして知られる三潭映月(さんたんえいげつ)は三潭島(さんたんとう)を指し、小瀛州(しょうえいしゅう)とも呼ばれている。湖の中に建てられた塔は三本あるうちのひとつで、本来は湖の水位を示す建物だった。西湖に浮かぶ小瀛洲の風景、とりわけこのあたりの湖面に月の姿が映る風景が西湖第一の景勝とされている。三潭映月の「三角亭」は、湖のなかに建てられた三角錐の屋根を三本の柱で支える構造の小亭。初夏から夏にかけては満開になる蓮の花が、西湖のもうひとつの風物詩である。(解説:蘇文博)

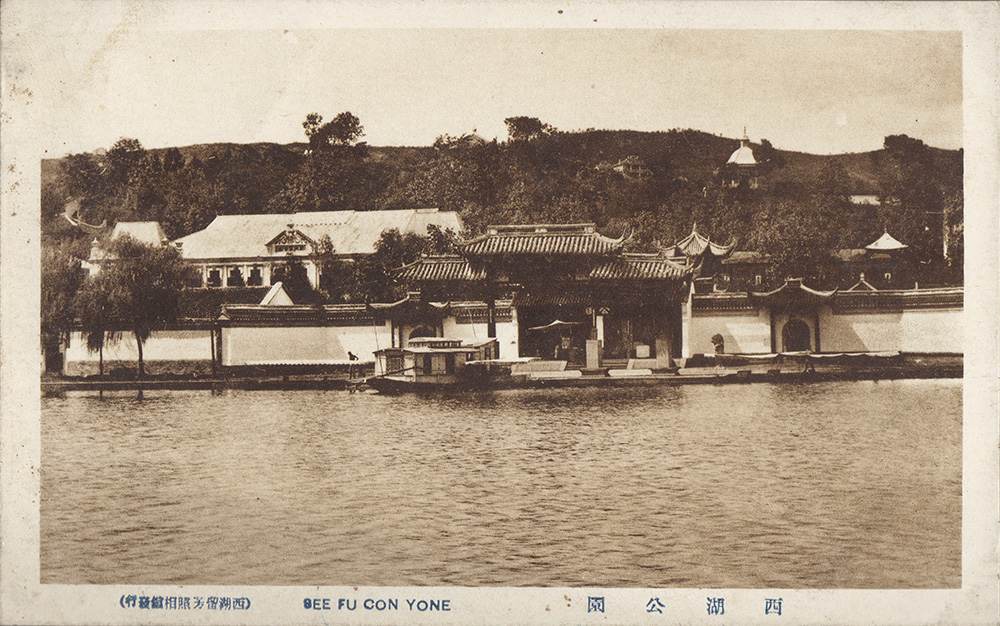

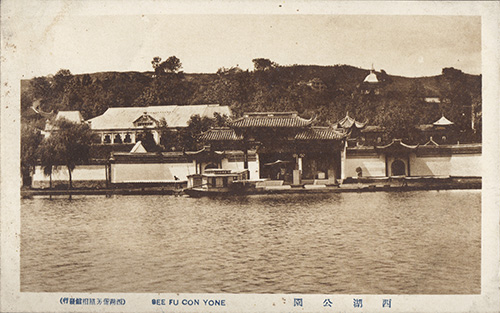

西湖公園を映す二枚は、ともに民国期中国に西湖湖畔にあった写真屋が発行した絵葉書の一部である。④の江南風の庭園は山を背にして川に臨み、情趣に富んでいる。⑤の湖畔には、小舟に乗っている人の後ろ姿が見える。湖面の美景を見ながら優雅なひと時を楽しむ瞬間をこの写真は捉えている。男性的な険しい山が多いと思われる中国で、水の景色が多い西湖は女性的な感性に訴える景勝地と言えよう。(解説:蘇文博)

栗林公園(りつりんこうえん)は香川県にあり、日本で屈指の池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)大名庭園(だいみょうていえん)(日本庭園)である。庭園の前身「栗林荘」は高松藩主の下屋敷として228年間使用された。今は国内最大の文化財庭園として知られ、面積は75haである。庭園の中には、約1000本の松の木が植えられ、「一歩一景」とされている。①に見られる湖畔に佇むマツは将軍家から賜った盆栽が巨木になったと言われる「根上り五葉松(ねあがりごようまつ)」であり、栗林公園の必見の美景である。②の写真は栗林公園のイケ(南湖)である。風光明媚な南湖で、和船に乗り、春にはつつじが咲く湖島「杜鵑嶼(とけんしょ)」の脇を抜け、秋には楓が多く植えられた「楓岸(ふうがん)」に近づくと、四季折々の庭の風情が満喫できる。(解説:蘇文博)

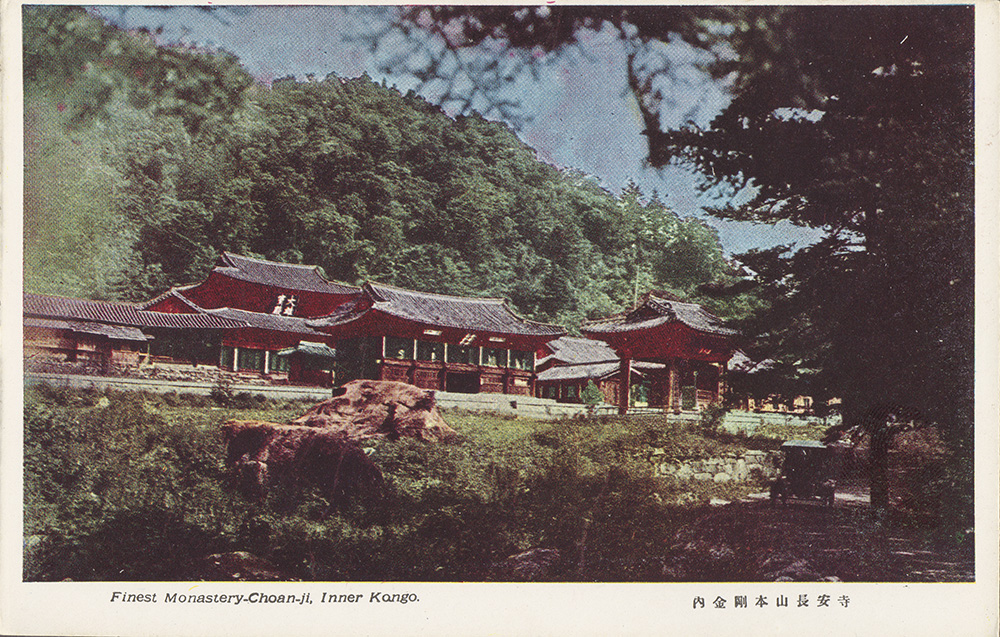

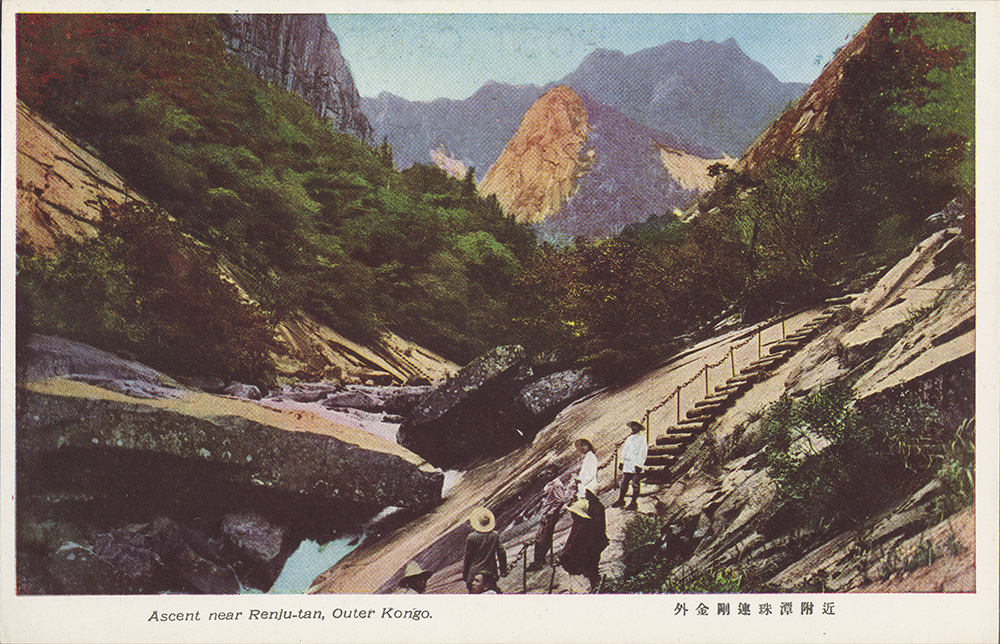

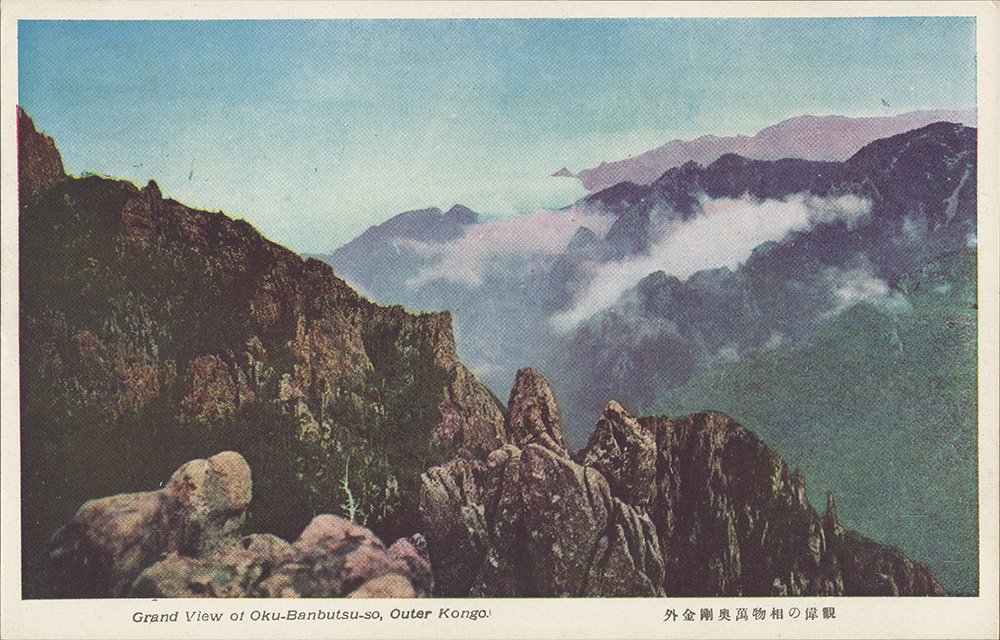

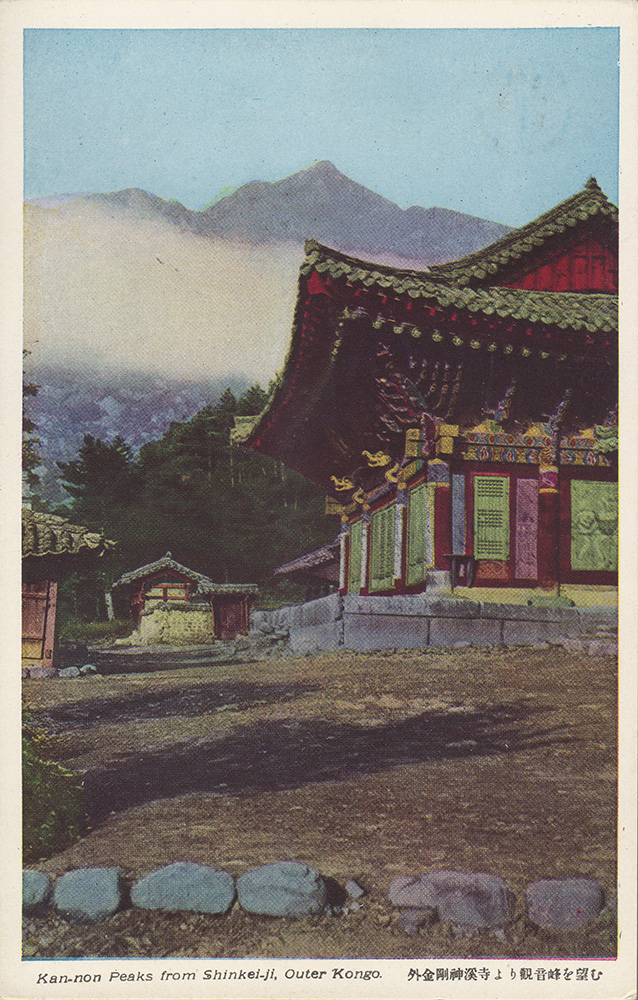

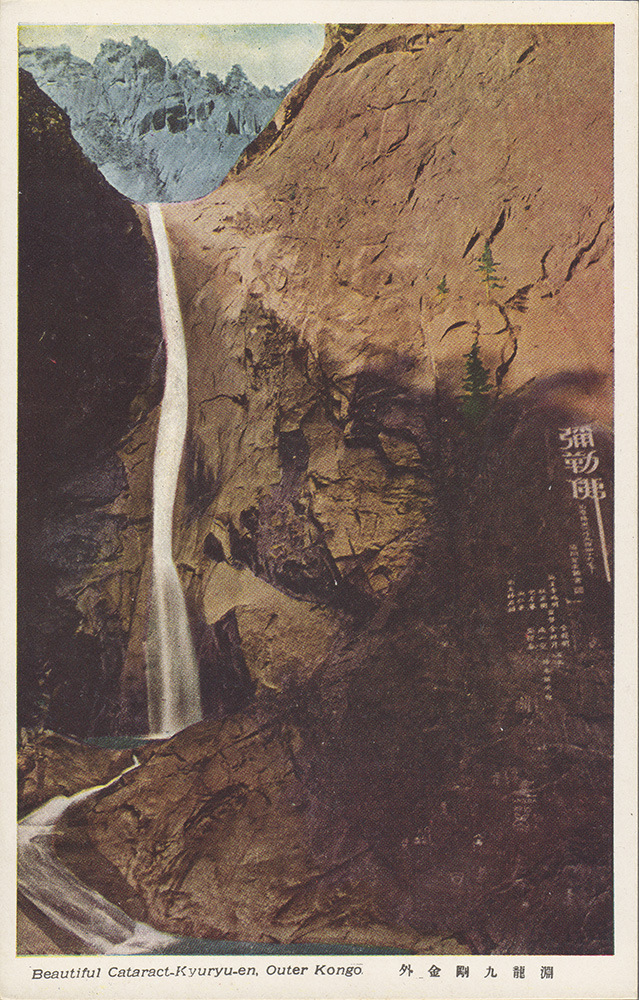

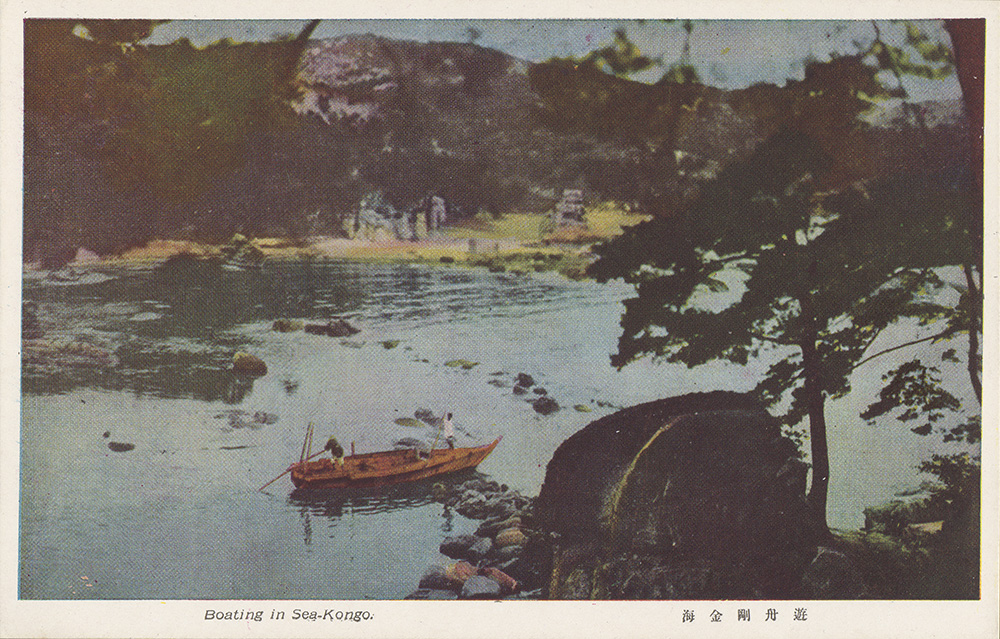

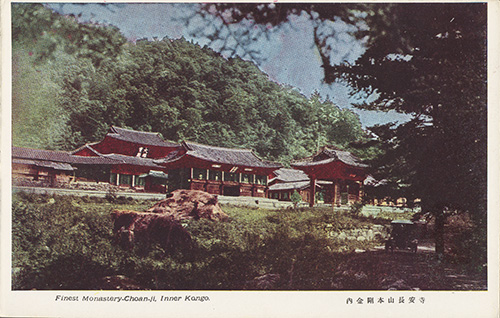

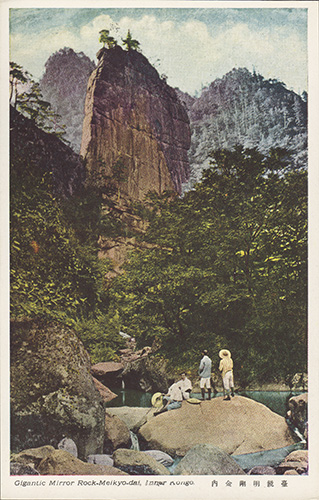

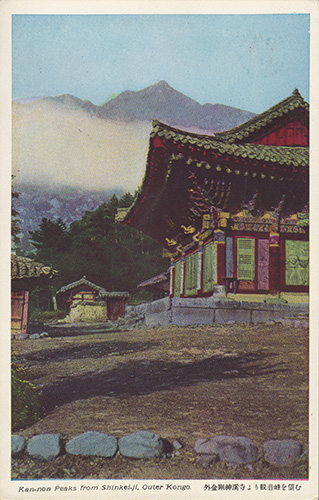

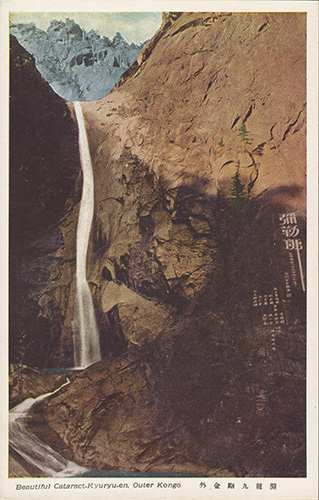

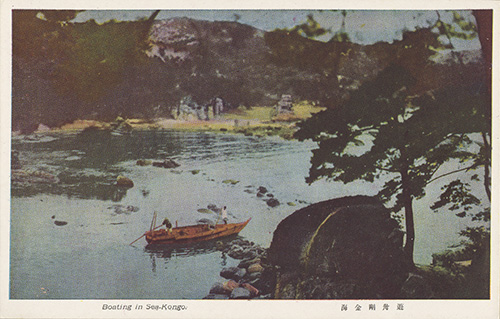

現在の北朝鮮に位置し、韓国でも憧れの名山である金剛山(クムガンサン)。その名称は『華厳経』に由来しているという。豊かな自然の風貌だけではなく、新羅(しらぎ)時代より建てられた仏教のお寺も多く残っている。日本統治時代の朝鮮で発行された朝鮮観光関係の絵葉書やパンフレットの中で金剛山は圧倒的な位置を占めている。「満鉄京城鉄道局」発行の八枚セット「朝鮮金剛山絵葉書」からその魅力をご覧いただきたい。金剛山は大きく三つの区域に分けられ、西側の「内金剛」にはお寺や仏教にちなんだ名所が多い。①の本山長安寺は514年に建造され、朝鮮中期 (17~18世紀)に改築されたものである。(解説:劉影)

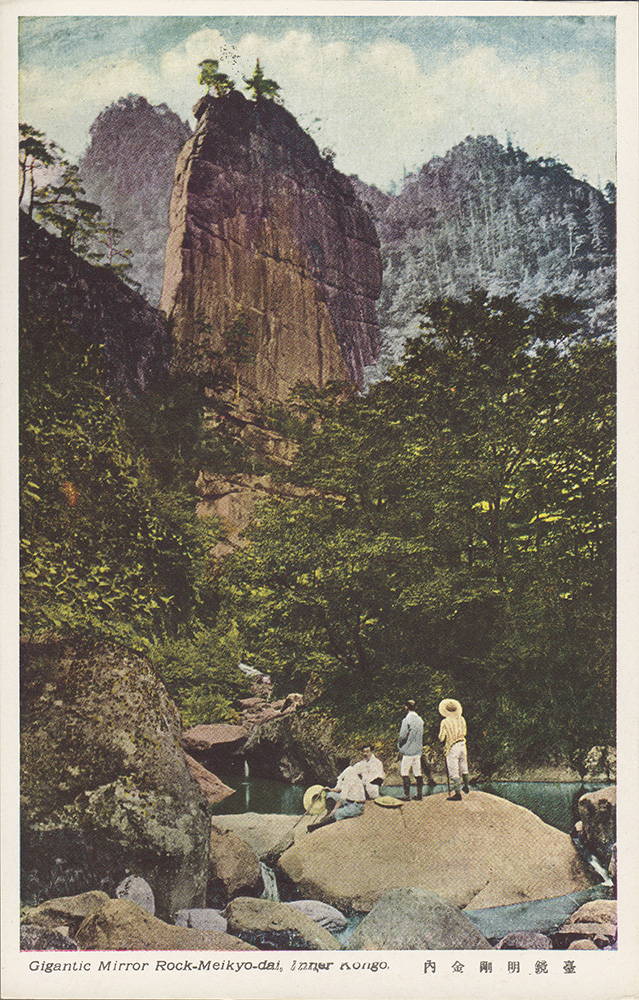

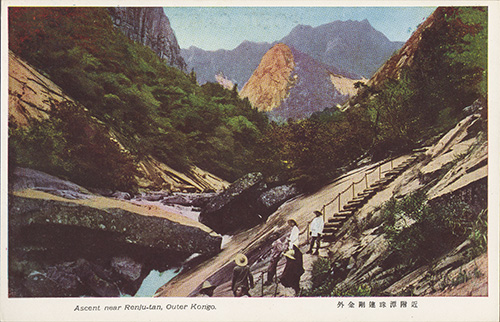

東側の外金剛(ウェグムガン)と東端海岸部の海金剛(ヘグムガン)には山、滝、海などの自然の風貌が人を惹きつける。④の連珠潭(ヨンジュダム)は仙女(せんにょ)が落とした二つの玉からできたと言われ、二つの池がまるで青い玉が連なっているように見えることからその名前がつけられた。(解説:劉影)

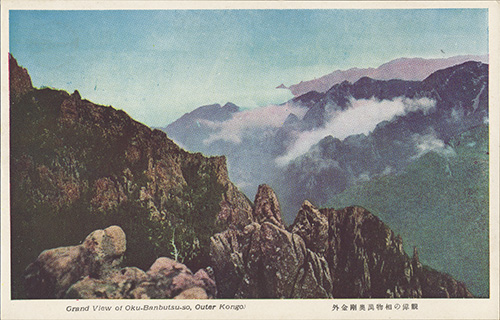

⑤「外金剛奥万物相の偉観」の「万物相(マンムルサン)」は、様々な形を持つ岩石が集まって形成した壮大な景観を指す。この一枚にある「勢至峰(セジボン)」が据えているのは新・旧・奥の三つに分かれるうちの「奥万物相」である。⑦の九龍淵(クリョンヨン)にあるこの大滝は外金剛の代表的な観光スポットである。朝鮮三大名滝の一つである。(解説:劉影)

閲覧された皆さんに「 I 山水の勝地 」をご覧になって感じた気持ちをボタンで投票していただきました。

投票受付は2023年12月22日(金)正午をもって終了しました。沢山の投票ありがとうございます!

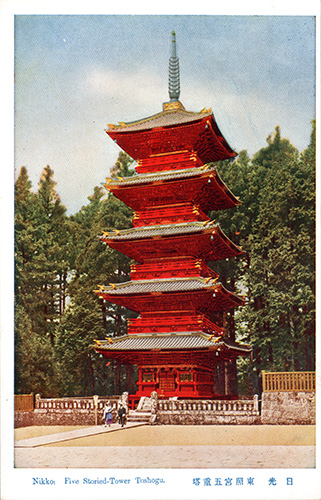

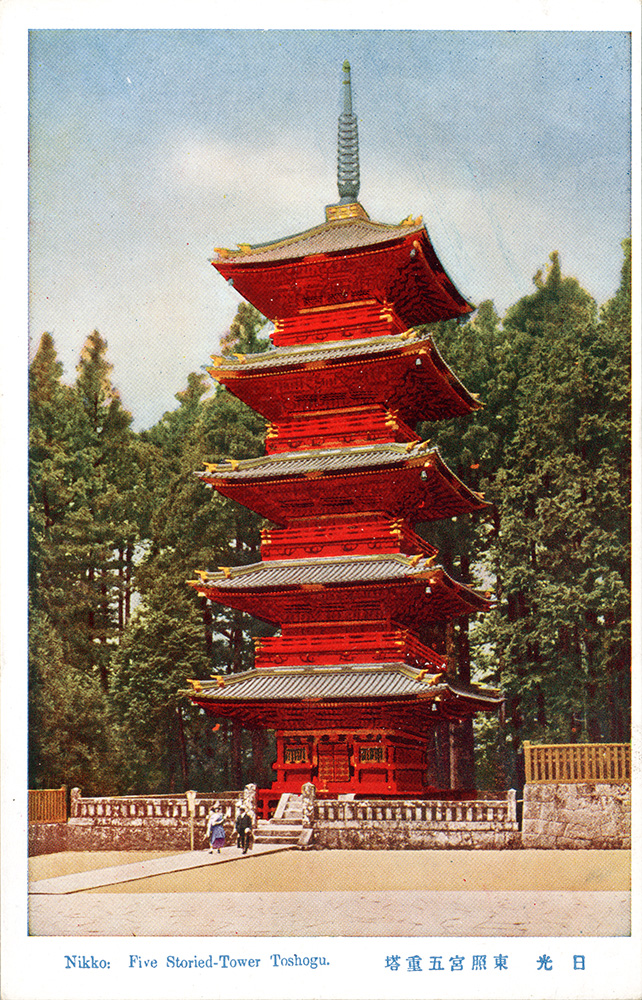

Ⅱ 祈りの空間

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

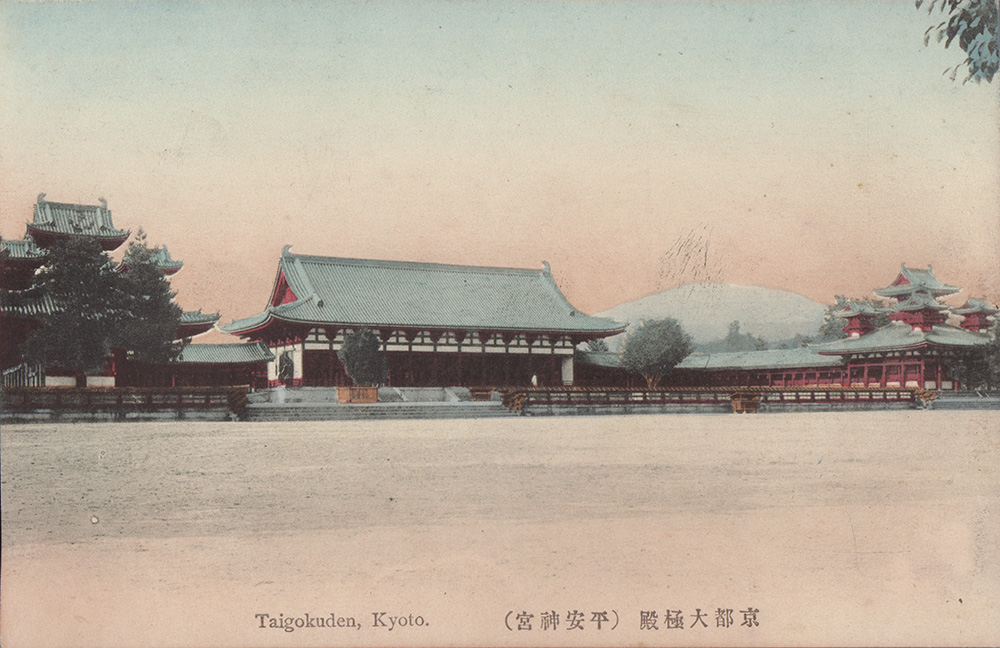

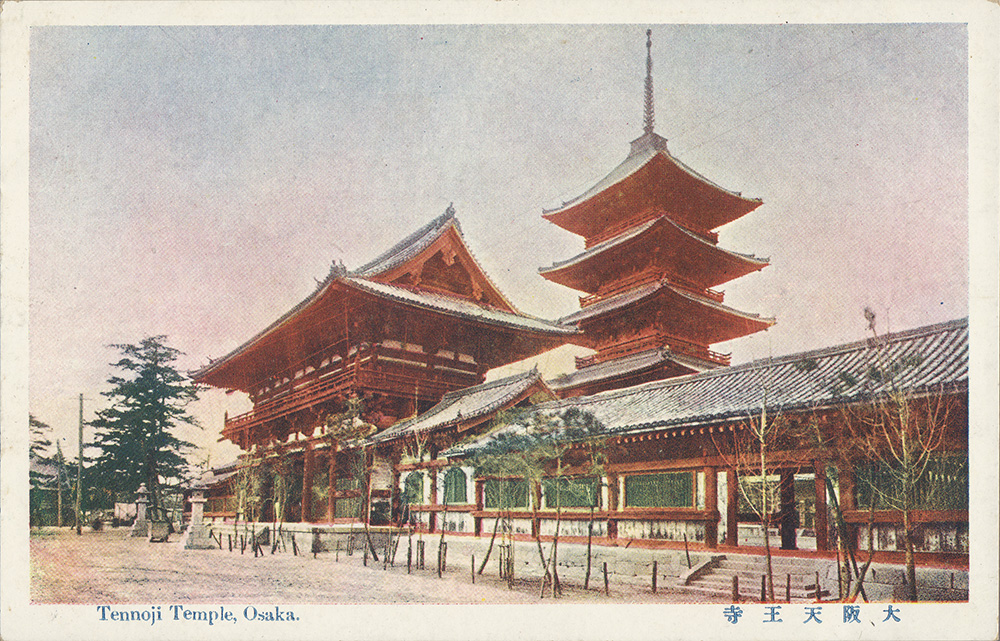

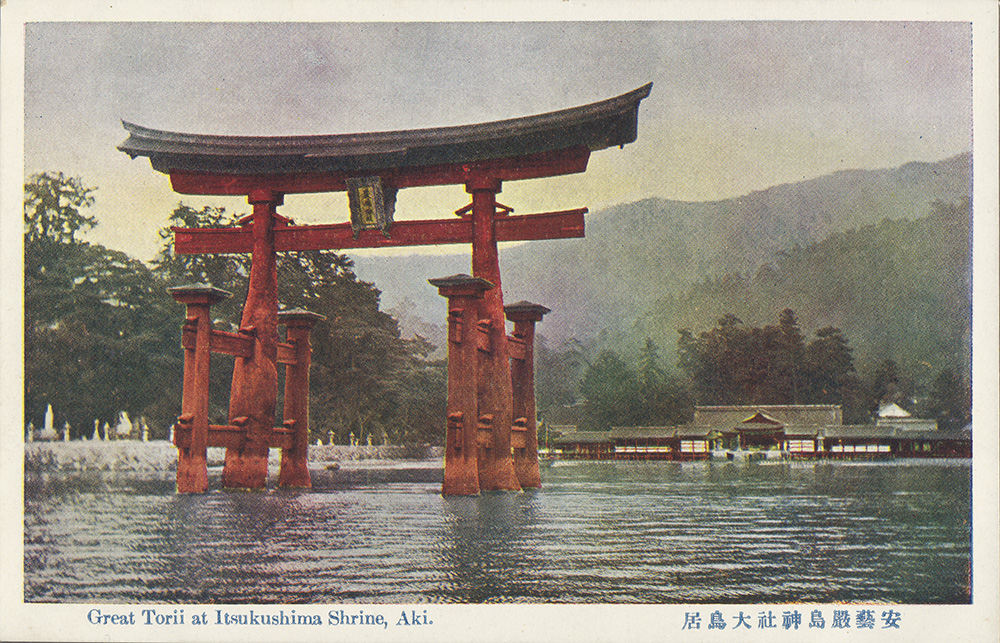

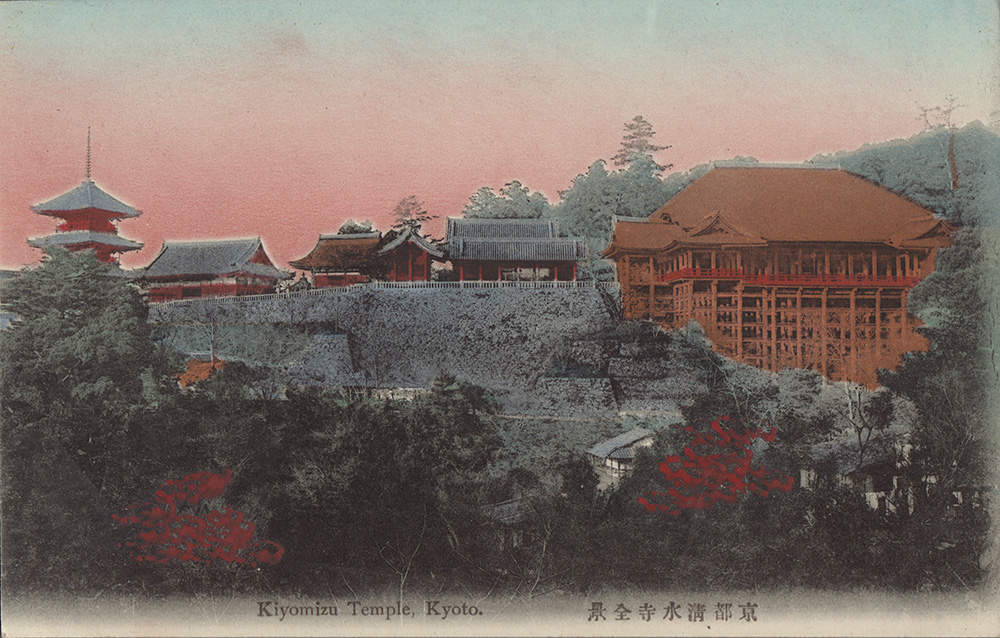

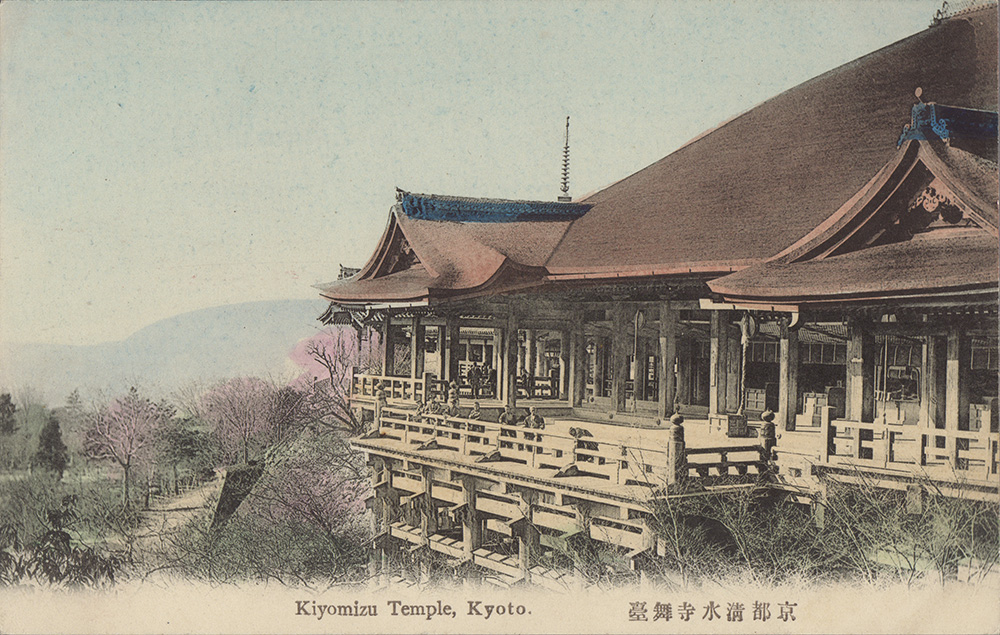

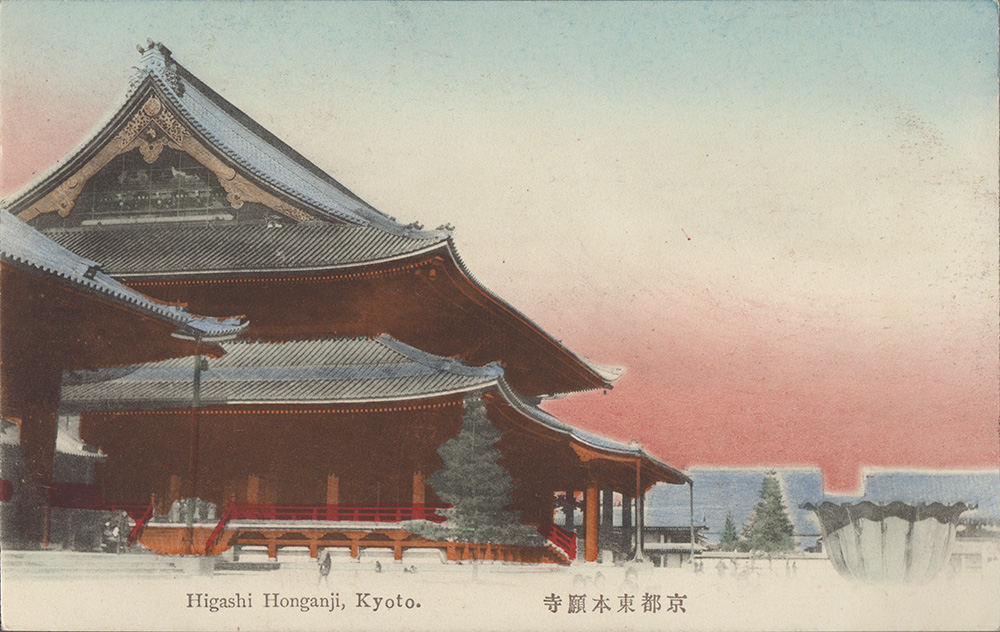

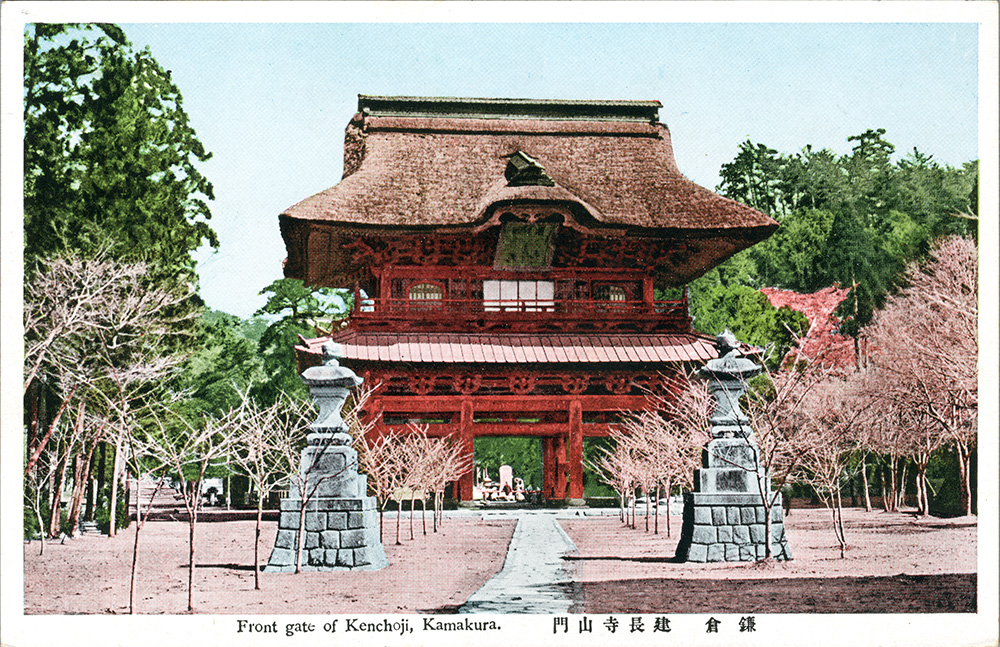

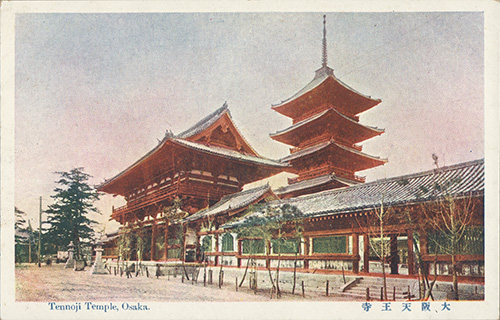

日本人は信仰心の有無にかかわらず、生活のなかでさまざまな宗教に関わっている。新年の初詣やお盆の「お墓参り」など、神社やお寺を訪れることは生活の一部として習慣化しているともいえる。明治末年に発行された日本の名所写真絵はがきには、今も多くの人々が訪れる京都大極殿(平安神宮)、日光東照宮、大阪天王寺、厳島神社が映っており、それぞれ鮮やかな朱色が印象的である。古来より赤は火や太陽、生命を表す色とされ、悪霊や災厄を祓う力があると考えられてきたことから、朱色は神社仏閣の建築によく使われている。(解説:宋丹丹)

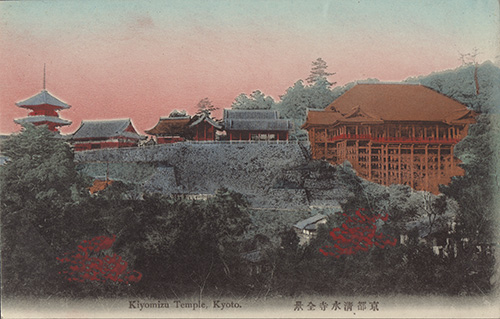

日本の寺院建築は長い歴史を持ち、多くの困難を経て修復や再建が行われてきた。それらは芸能の舞台と深く関わるなど、単なる祈りの場としてだけでなく文化が育まれる空間としても大切な機能を果たしている。音羽山清水寺は、平安時代から「清水の観音」「清水の舞台」として、その名が広く知られている。明治時代の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)などで苦境に陥った清水寺は、古社寺保存法により明治35年(1902)に復興した。三重塔や経堂、本堂など、清水寺全体を見渡せる子安塔(こやすのとう)前からの景色は、人々に慰めをもたらした。ことわざで広く知られている「清水の舞台から飛び降りる」。その行為は願掛けとして信じられたが、明治時代に禁止され竹矢来(たけやらい)が設置された。(解説:張景怡)

山門(三門)とは、お寺の正式な入口のことで、禅寺では解脱にいたるために通過すべき「三解脱門(さんげだつもん)」を略した名称である。南禅寺の山門は江戸時代に再建され、歌舞伎「楼門五三桐」のセリフ「絶景かな、絶景かな」が出た舞台としても知られる。(解説:張景怡)

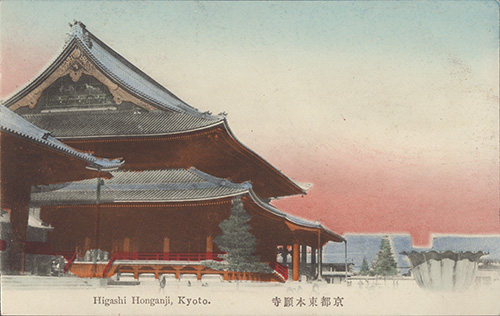

浄土真宗の「真宗大谷派」の本山である本願寺は、江戸時代に東西分立して以来、「東本願寺」や「お東さん」と通称されている。東本願寺の諸堂は、江戸時代に四度の火災を経て、明治時代に再建された。広大な敷地にある「両堂」、つまり御影堂と阿弥陀堂は明治時代の仏教建築として貴重であり、御影堂門は木造建築の山門として世界最大を誇る。(解説:張景怡)

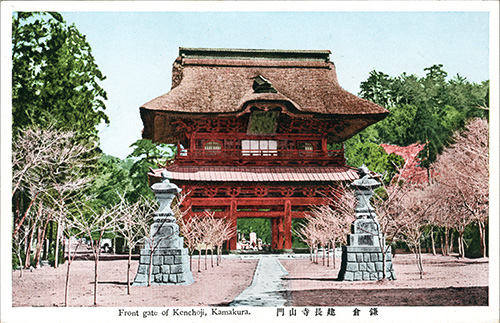

建長寺は鎌倉時代に開山した日本で初めての禅宗寺院で、中国宋時代の禅林文化を受容する場でもあった。本格的な禅宗様式を用いた重層の山門は堂々とそびえており、そこをくぐって境内に入ると、壮大で清々しい空間に心が洗われる。山門前の桜並木は春に美しく咲き誇り、今でも鎌倉の桜の名所として知られている。(解説:張景怡)

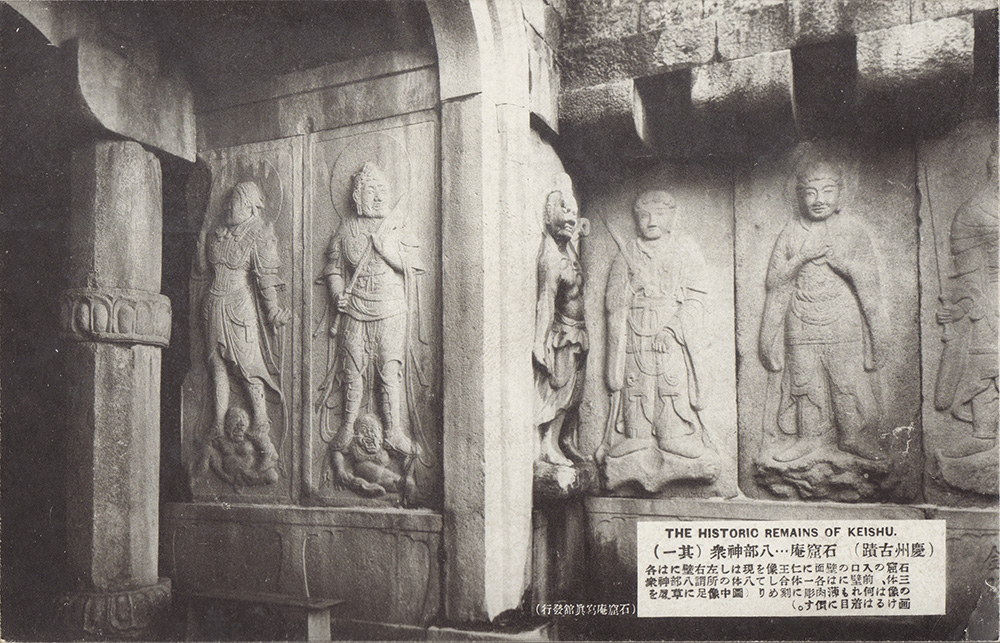

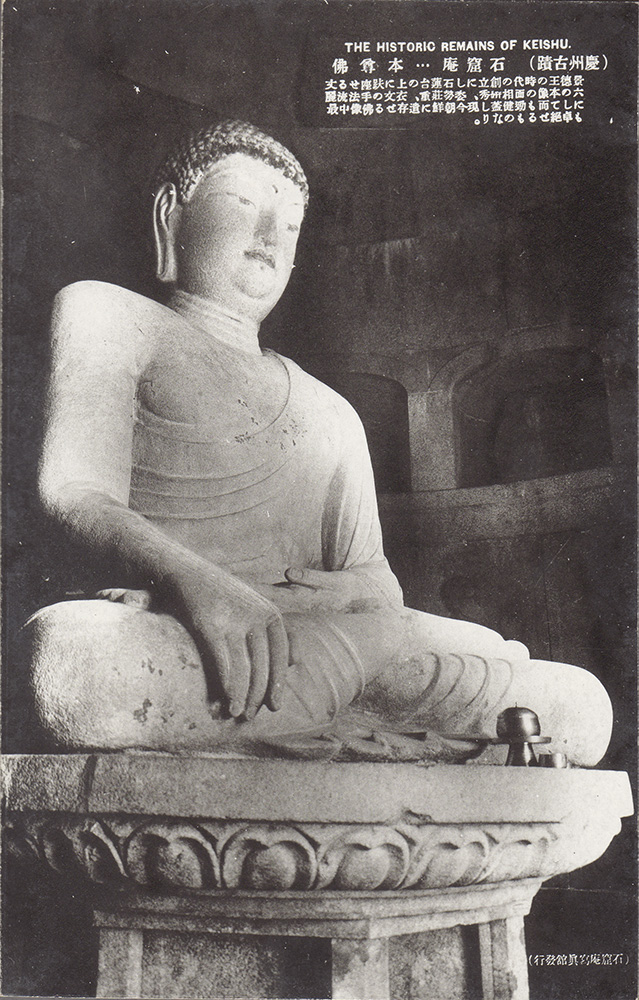

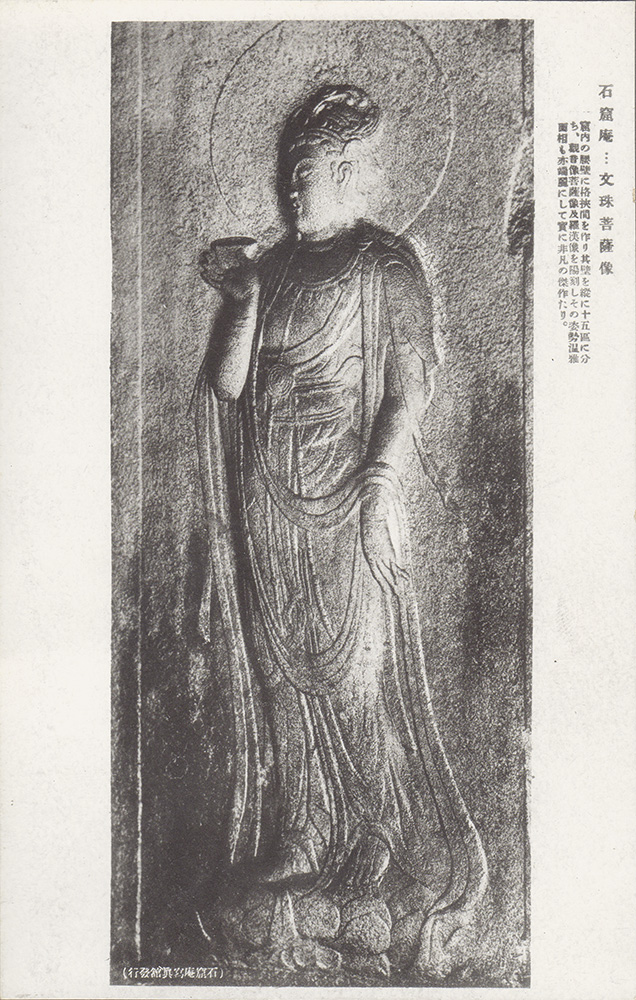

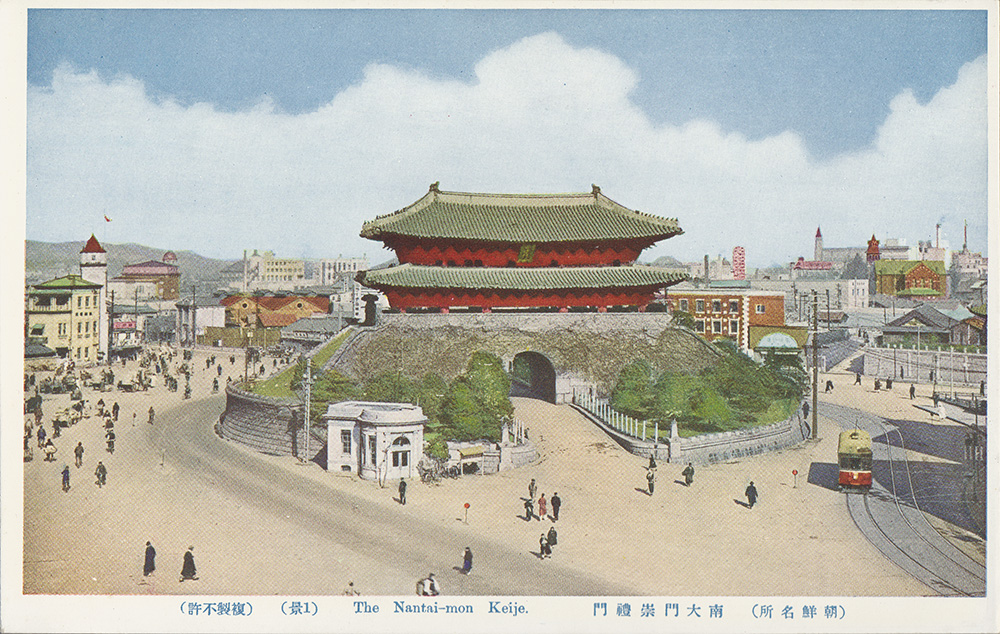

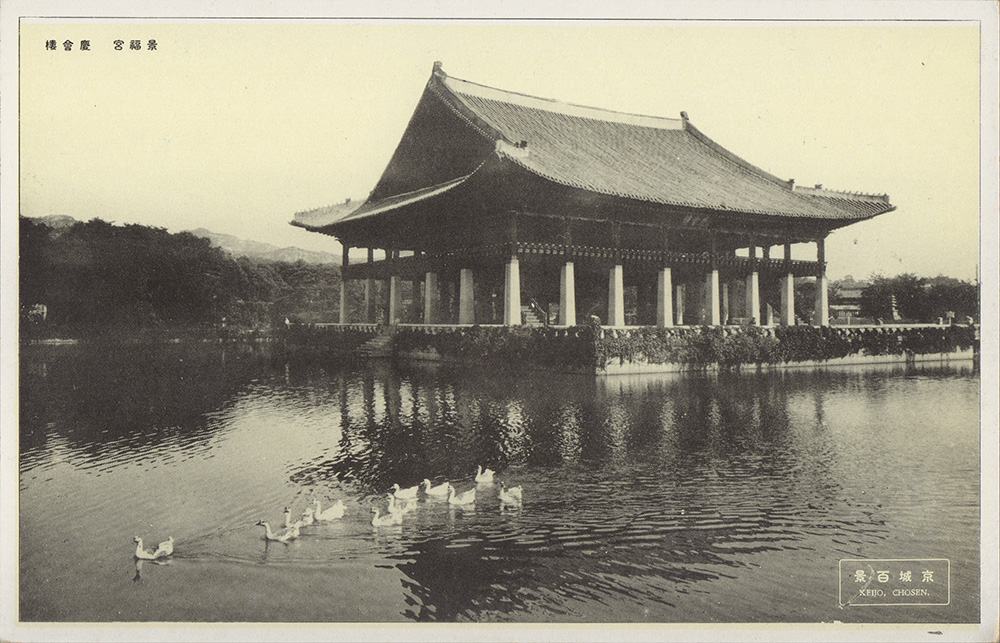

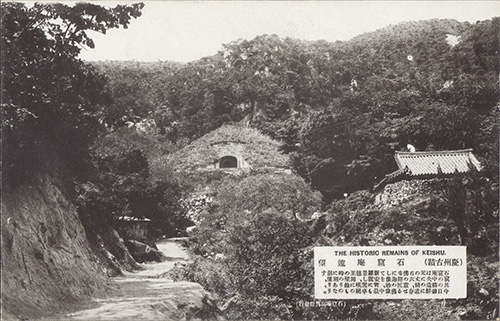

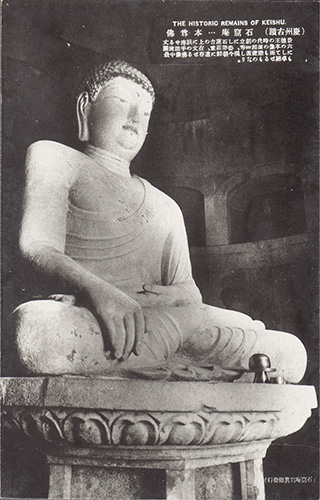

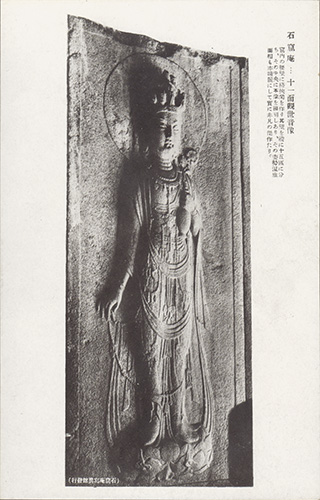

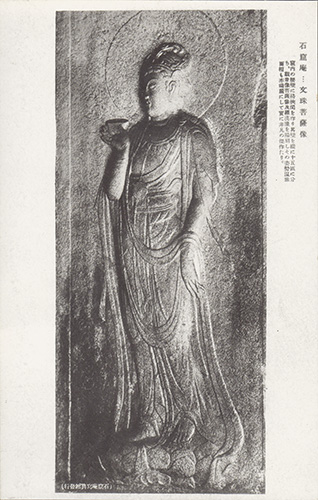

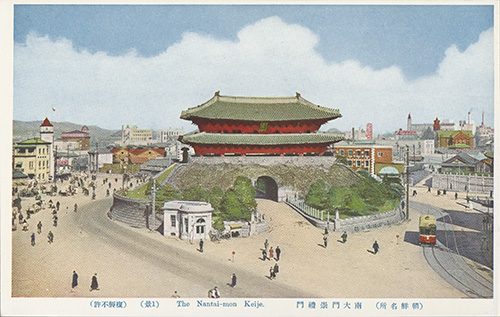

朝鮮半島の近代は日本に統治された歴史が長く、ここに挙げた絵葉書も日本統治時代に発行されたものである。「朝鮮名所」や「京城百景」のような絵葉書のシリーズ名は、絵葉書コレクターの目線を意識したものと考えられる。絵葉書に映った朝鮮の景色の多くは、石窟庵(ソックラム)のような仏教の古跡や、昌徳宮(チャンドックン)、崇礼門(スンネムン)(南大門)、景福宮慶会楼(キョンボックンキョンフェル)などの伝統的な建築や庭園である。石窟庵(ソックラム)は新羅(しらぎ)の王都であった韓国南部の慶州(けいしゅう)という都市にある仏教遺跡で、その近くの仏国寺(プルグクサ)とともに韓国初の世界遺産として登録された。現在では仏像の撮影が禁止となっている。(解説:劉影)

-

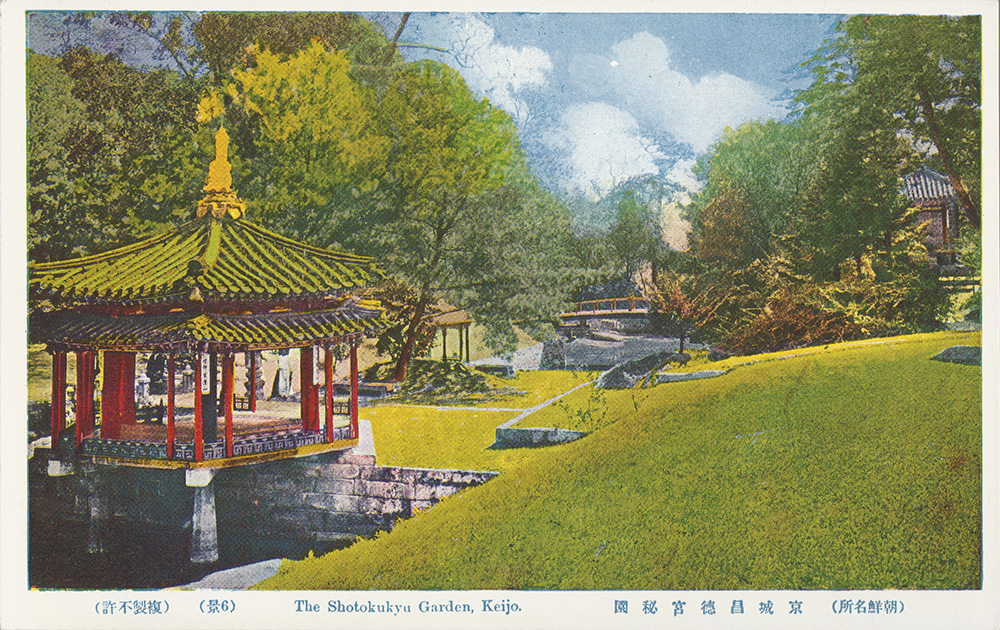

Ⅱ-3-⑦ 昌徳宮 昌徳宮(チャンドックン)はソウルにある朝鮮の宮殿であり、1405年に正宮である景福宮(キョンボックン)の離宮(りきゅう)として創建された。昌徳宮の建造物群は世界遺産に登録され、朝鮮王室の秘苑(ピウォン)は韓国の代表的な庭園として知られる。(解説:劉影)

-

Ⅱ-3-⑧ 南大門崇礼門 崇礼門(スンネムン)(南大門)は1398年に朝鮮の首都漢城(かんじょう)に建てられた東西南北のうち最大規模の門である。現在はソウルのシンボル的な景観となっている。(解説:劉影)

-

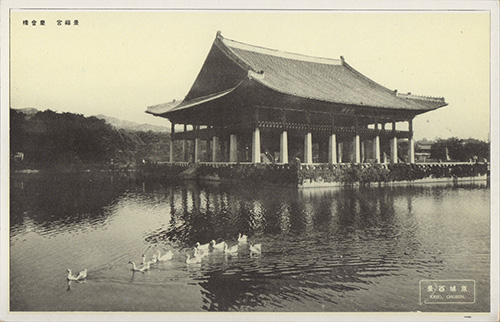

Ⅱ-3-⑨ 景福宮 慶会楼 慶会楼(キョンフェル)は1395年に朝鮮の王宮である景福宮(キョンボックン)の中につくられた建物で、外国使臣の招待や国家的な行事のある時に宴会場としてよく使われた。その迎賓館的な機能は明治時代の鹿鳴館を思わせる。景福宮関係の絵葉書には、慶会楼のイメージが最も多く、なかでもこの一枚のように、鴨の群が悠然と泳いでいるシーンは当時複数の印刷所から版を重ねて発行された。(解説:劉影)

-

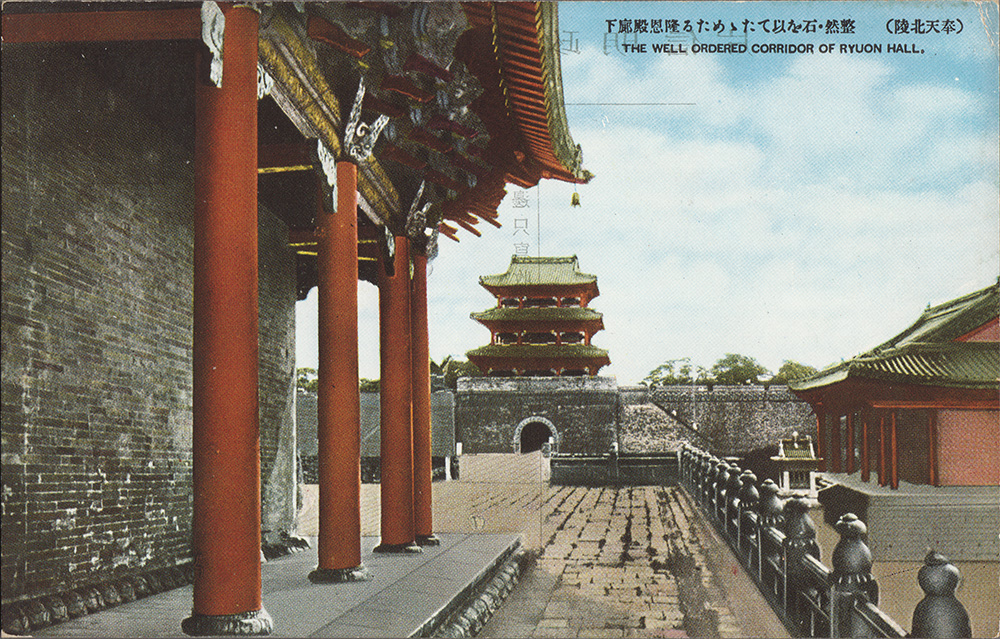

Ⅱ-4-① 奉天北陵 旧満洲は満洲族の発祥の地でありながら、20世紀以降、ロシアや日本などの進出によって急速に人口が増加した。そのため、宗教や祭祀にまつわる建造物も、時代の変遷とともに多様に現れた。「満洲」の風物を映した写真絵葉書からその空間を覗いてみたい。奉天北陵(ほうてんほくりょう)は「満洲大観 三十二景」と題する原色版絵葉書セットのうちの一枚で、「満洲国」で発行したものである。奉天(現中国瀋陽(しんよう))北陵は1651年に完成された清の太宗皇帝と皇后の陵墓である。中には太宗皇帝の霊位を祀る建物が含まれている。2004年には明・清王朝の皇帝墓群の一部として世界遺産に追加登録された。(解説:劉影)

-

Ⅱ-4-② 新京清真寺(満洲イスラム協会本部) 日本で発行された「麗しき帝都 新京二十景」と題するモノクロ写真の絵葉書セットのうちの一枚。清真寺は中国におけるイスラム教(回教)寺院の呼称であり、「満洲国」の国都であった新京(現中国長春)にある清真寺は1862年に創建されたが、この規模に拡張されたのは20世紀に入ってからのことである。この清真寺は「満洲」におけるイスラム教の総本山としても知られる。(解説:劉影)

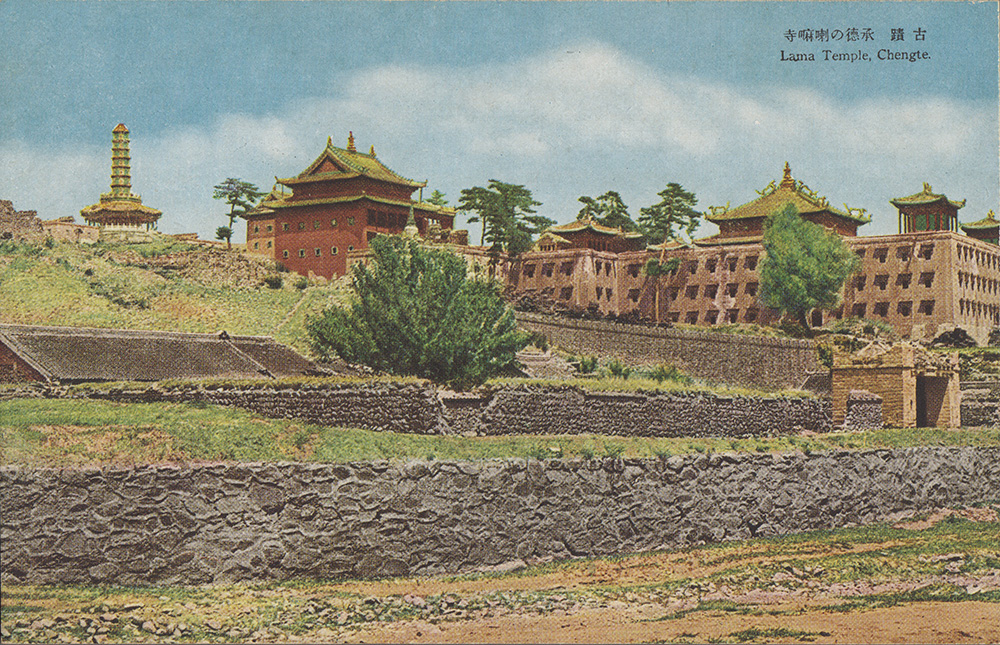

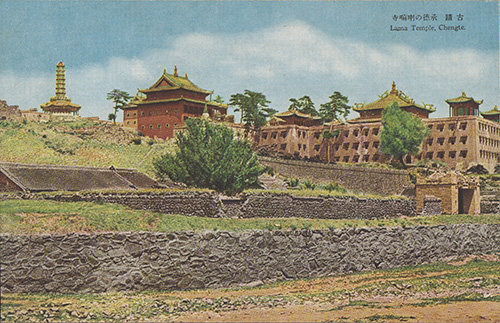

中国北京付近にある承徳の避暑山荘は清王朝の歴代皇帝の夏の離宮として1703年から造営しはじめ、1790年に完成された。現存する世界最大の皇室御苑(こうしつぎょえん)であると言われている。1994年には避暑山荘を取り巻く外八廟(がいはちびょう)とともに世界遺産に登録された。避暑山荘の東と北を取り巻く寺廟群(じびょうぐん)の多くはチベット様式で建てられ、普寧寺(ふねいじ)の千手観音像は現存する世界最大の木造観音像だという。③の「承德離宮内苑鹿(しょうとくりきゅうないえんろく)の群」は「神秘境 熱河の首都 承徳名勝」十六枚セットに所収されており、④の「承徳の喇嘛寺(らまでら)」は高級四色版「熱河風景 承徳之景観」八枚セットのうちの一枚である。ともに日本で発行されている。(解説:劉影)

-

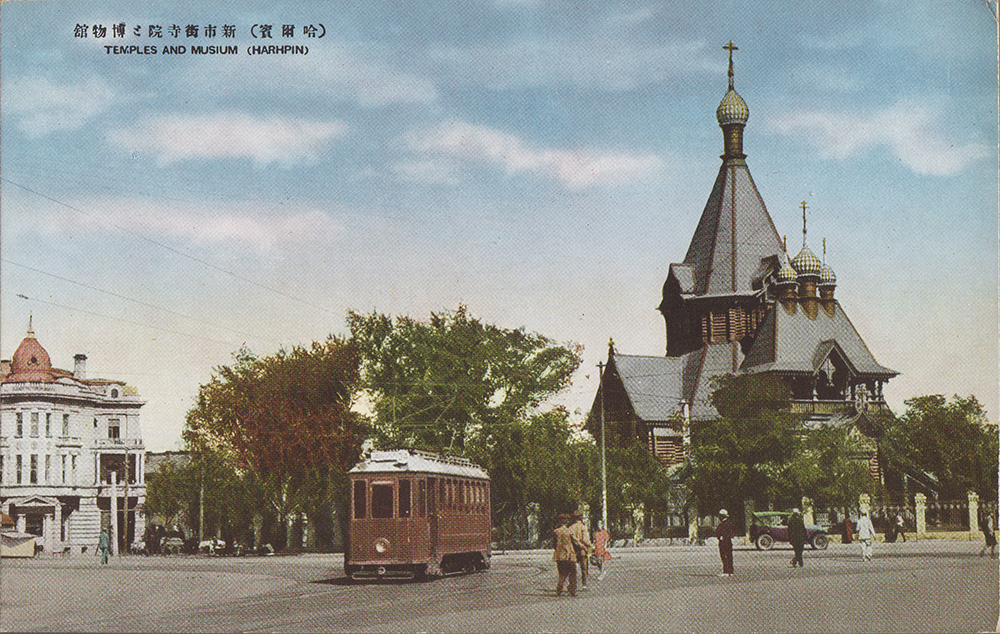

Ⅱ-4-⑤ 哈爾浜(埠頭区中央に聳ゆるの露西亜寺院) 1896年にロシアは「満洲」での権益を拡大するため、ロシアと満洲を繋げる東清鉄道に着手した。満洲北部にある都市ハルビン(哈爾浜:伊藤博文が暗殺された都市)はその要地にあったため、経済が発展し、ロシアの影響をも多く受けた。ハルビンの街にはロシア風の建造物が多くみられ、異国情緒が漂っており、「東方のパリ」、「東方のモスクワ」とも言われている。この寺院は1907年にロシア兵士の教会として建てられ、現在はハルビンの象徴的な建築物として有名な観光地となっている。(解説:劉影)

-

Ⅱ-4-⑥ 哈爾賓(新市街寺院と博物館) 新市街寺院(別名中央寺院)はハルビンにいるロシア正教会の信徒の需要に応じて1898年に建てられ、「極東第一の東正教堂」とも言われている。日本の満洲支配時期、寺院の周りには博物館、警備隊本部、広場ビルディング、ニューハルビンホテルなどの近代的な建物が立ち並んだが、残念ながら、この寺院は文化大革命時期に破壊された。(解説:劉影)

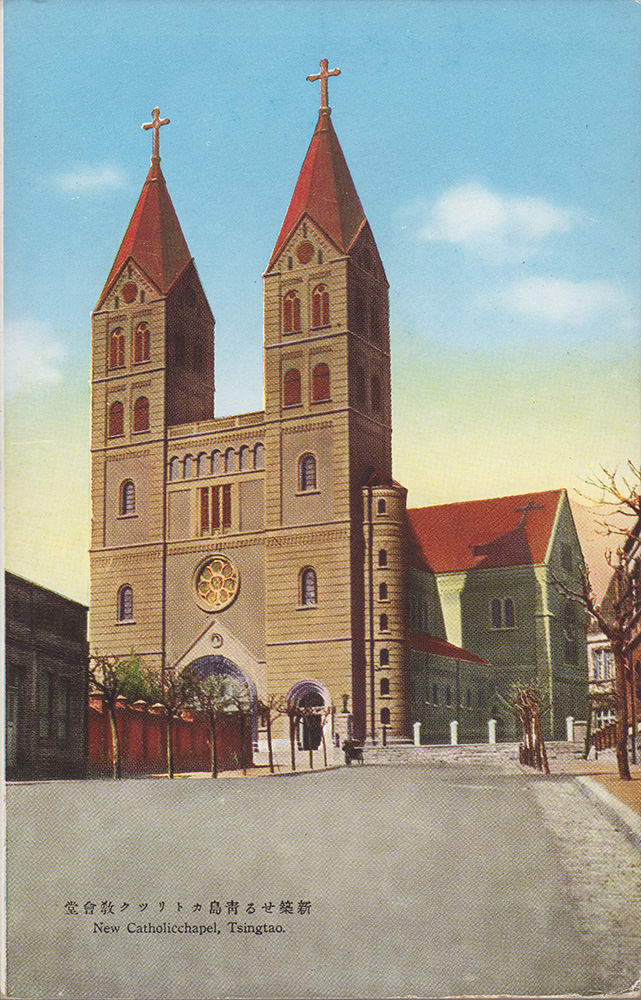

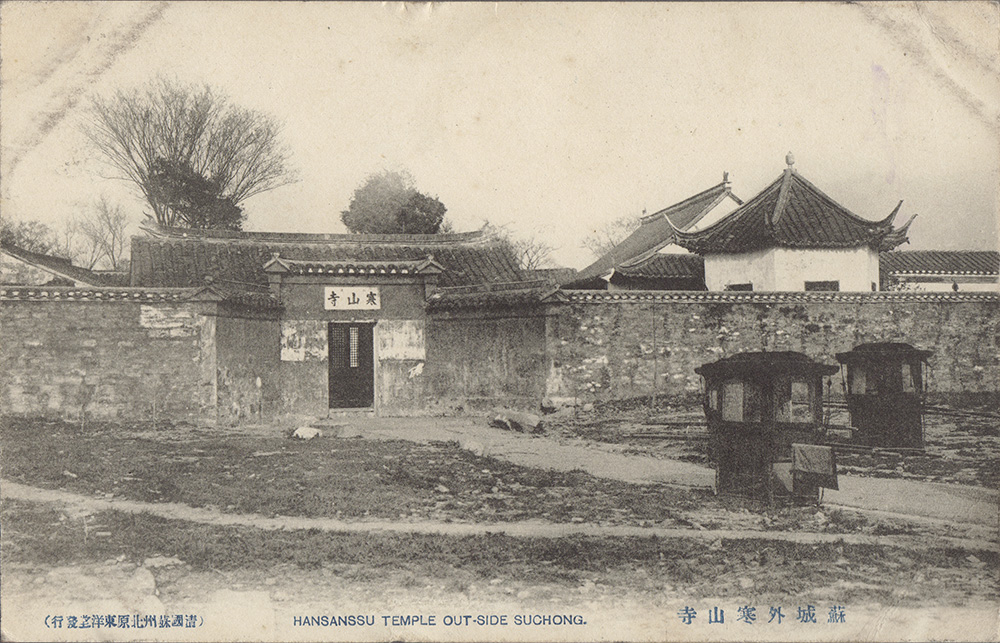

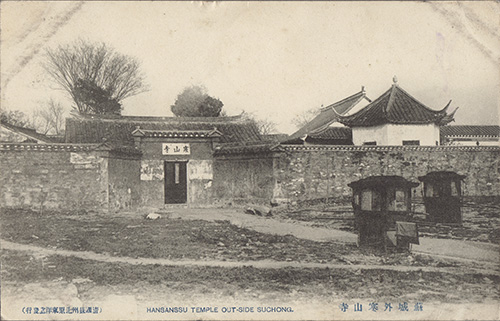

近代中国人の宗教生活は多様であり、天を祭る天壇(てんだん)、孔子廟(こうしびょう)の朝天宮(ちょうてんきゅう)、カトリック教会堂、そして仏教の寒山寺(かんざんじ)など、さまざまな宗教施設の併存はその表れである。道教の聖地として知られていた南京の朝天宮は、清代末期の政治家曾国藩(そうこくはん)によって孔子廟に改築された。ここから、時代の推移や政治の変化にともなって、宗教の場も変遷する様子が垣間見える。(解説:宋丹丹)

閲覧された皆さんに「 Ⅱ 祈りの空間 」をご覧になって感じた気持ちをボタンで投票していただきました。

投票受付は2023年12月22日(金)正午をもって終了しました。沢山の投票ありがとうございます!

Ⅲ 息づく伝統

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

-

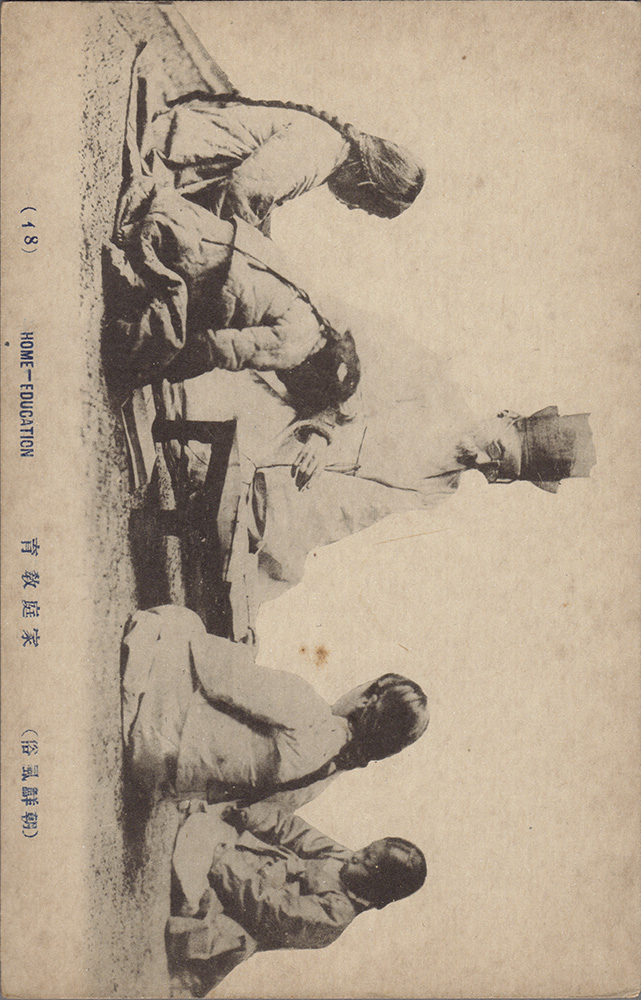

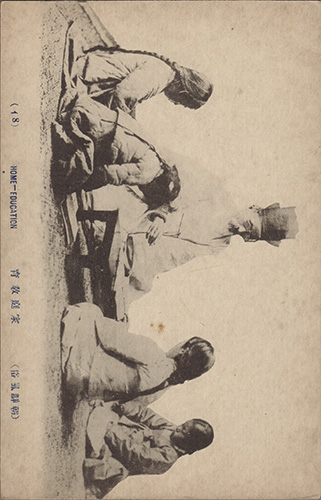

Ⅲ-1-① 家庭教育(書堂) 教育、教養、礼儀を重んじることは東アジア文化圏の共通の伝統と言える。写真絵葉書に映った生活の一場面を通じてそれを確認してみよう。これからご覧いただくのは、すべて日本で発行されたものである。まず、①に映っているのは「書堂(ソダン)」と呼ばれる朝鮮の庶民向けの初等教育の施設で、朝鮮時代から植民地時期にかけてよくみられた。教授内容は主に漢籍や習字などである。日本の寺子屋によく似ている。(解説:劉影)

-

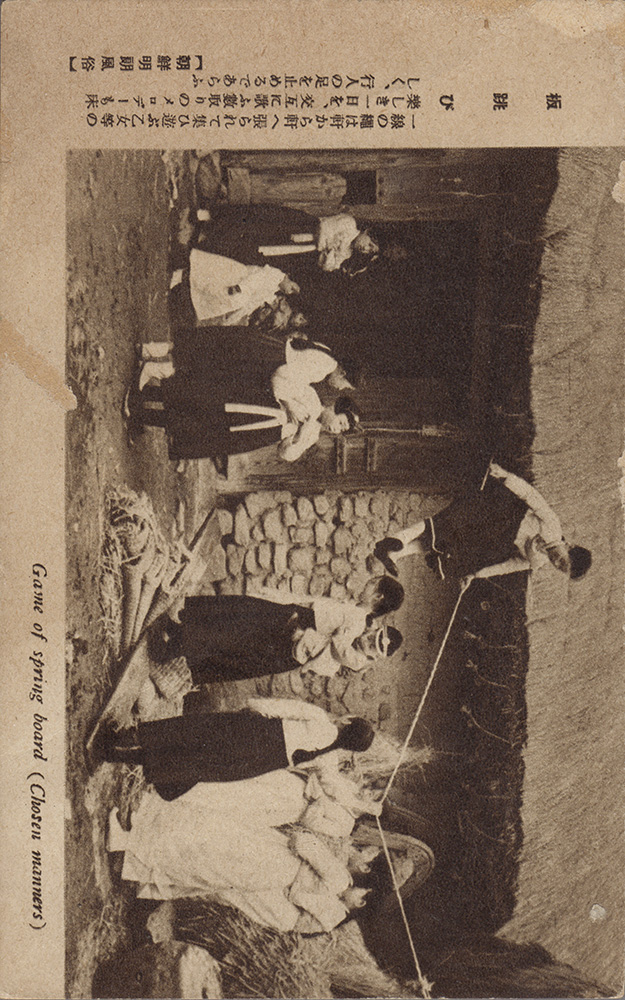

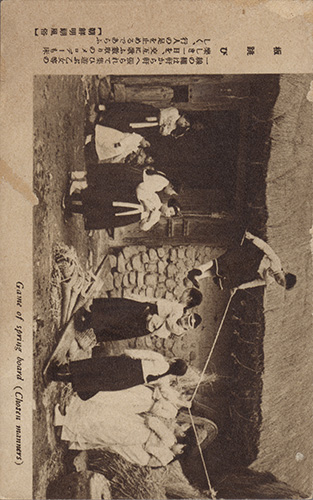

Ⅲ-1-② 板跳び 板跳びは新年や秋夕(チュソク)などの祝日に女性が行う朝鮮民族の伝統的な遊びの一つである。起源は定かではないが、1970年代頃までには韓国の女性は板跳びを楽しんでいたと言われる。(解説:劉影)

-

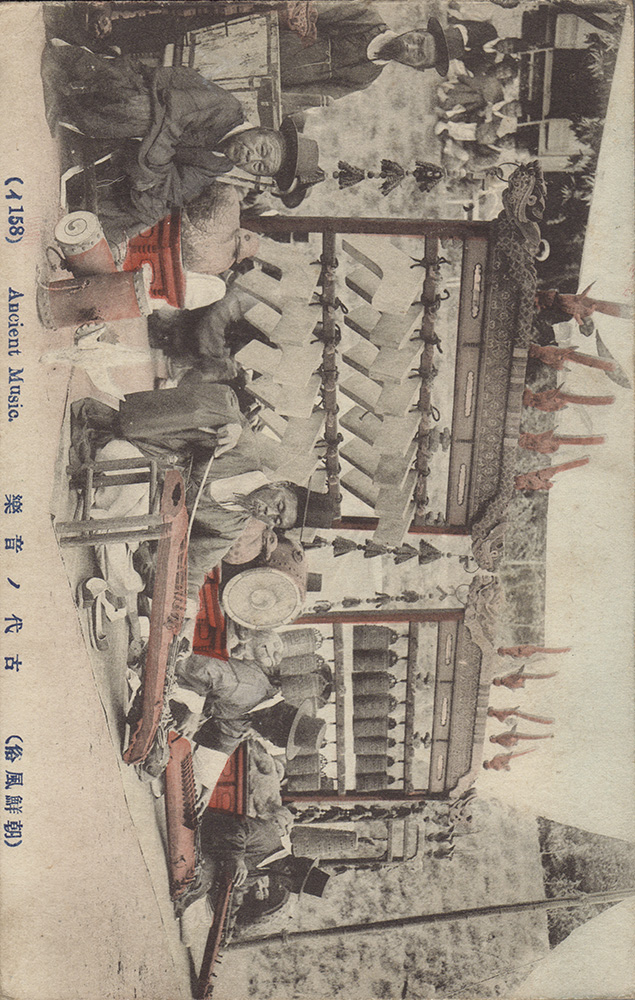

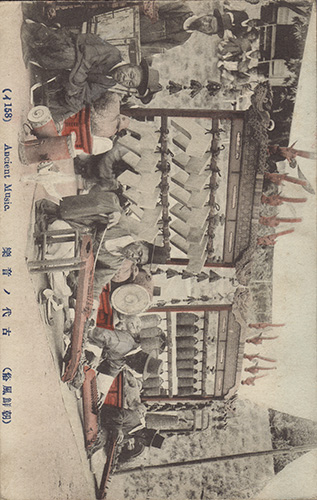

Ⅲ-1-③ 古代の音楽 朝鮮の伝統的な三つの弦楽器が映っている。右側から順番にそれぞれ伽耶琴(カヤグム)(12弦)、玄琴(ゴムンゴ)(6弦)、牙箏(アジェン)(7弦)である。後ろにある二つの大きな楽器は右から編鐘(へんしょう)(16鐘)と編磬(へんけい)(16個の「ㄱ」模様の石)である。北西方向に観衆が集まっており、結婚式など祝いの場での演奏ではないかと思われる。(解説:劉影)

-

Ⅲ-1-④ 蒙古風俗挨拶儀礼 モンゴルの遊牧民の間に、挨拶の儀礼として、嗅ぎタバコ入れを交換して互いに嗅ぐ習慣があった。一般的には年少者が腰を低くして謙虚な態度を表す。(解説:劉影)

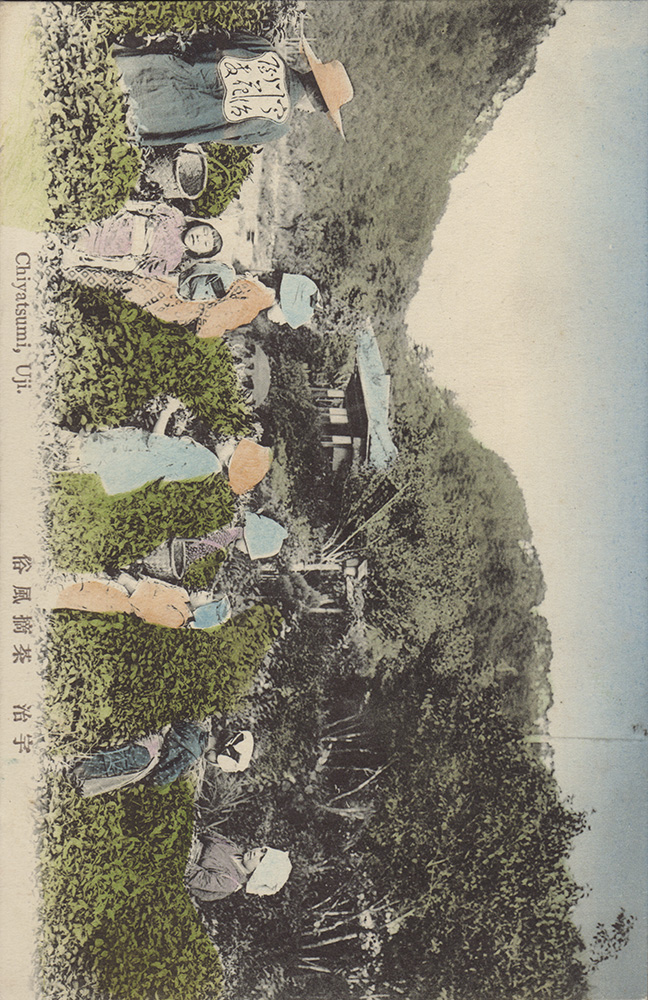

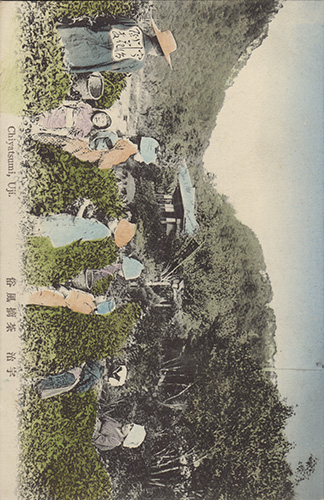

ここからご覧いただくのは、茶摘みや重い荷物を頭に載せて行商する日本や朝鮮の女性、陶器修繕の露店を開く中国の男性、商品の形を思わせるよう工夫した看板など、いずれも逞しく生きる人々の生命力を感じさせる写真絵葉書である。まず最初に①「宇治茶摘み」に目を向けてみたい。宇治茶は足利将軍家や有力守護の保護を得たことで有名となり、日本茶の代名詞にまで発展してきた。「夏も近づく八十八夜」で始まる文部省唱歌『茶摘』はここ宇治の茶摘歌に由来があるという。(解説:宋丹丹)

-

Ⅲ-2-④ 大原女と白川女 -

Ⅲ-2-⑤ 大原女と白川女 「大原女(おおはらめ)」というテーマの絵葉書セットの一部であるが、中には柴や薪を頭に乗せ、独特の装束で行商した大原女もいれば、花売りの白川女もいる。ともに優美で逞しく働く女性の代名詞である。(解説:宋丹丹)

-

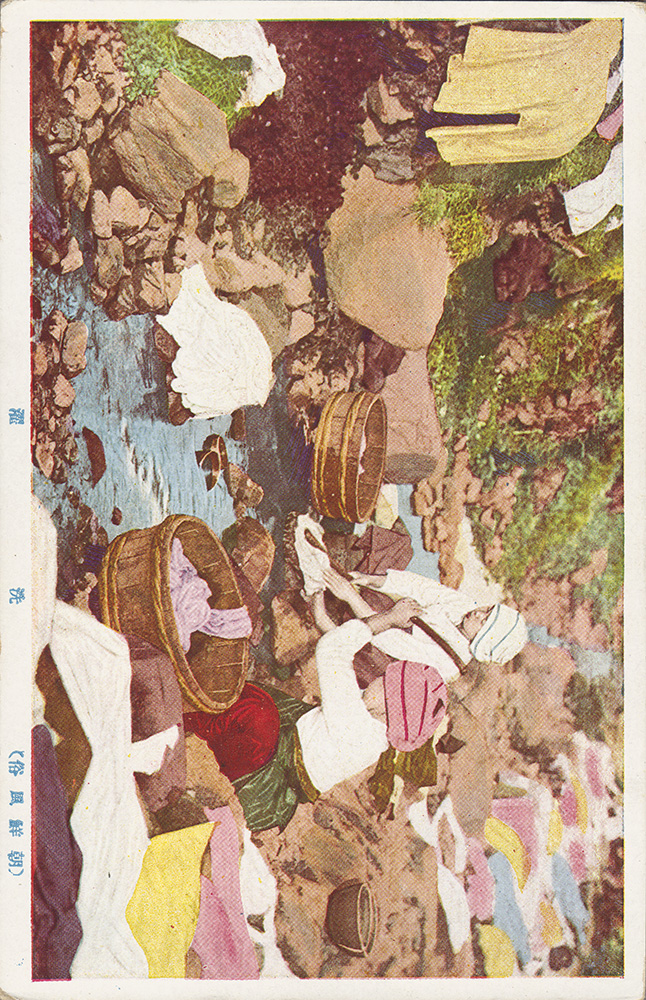

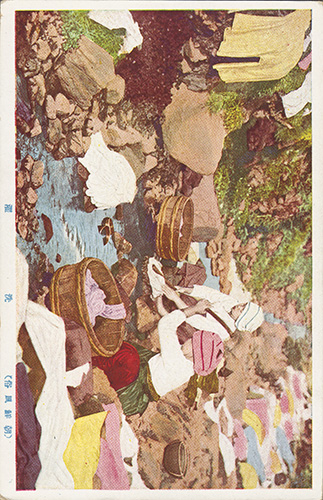

Ⅲ-2-⑥ 朝鮮女性の洗濯風景 朝鮮の服の多くは汚れの目立ちやすい白色だったため、その洗濯は女性にとって家事労働の中でも一番の重労働とされていた。小川を挟んで向かい合って洗濯している女性たちの光景は、女性たちの集団生活を象徴する代表的な一場面とされ、頻繁に写真に収められた。日本で発行された朝鮮風俗絵葉書からもその様子がうかがえる。(解説:宋丹丹)

-

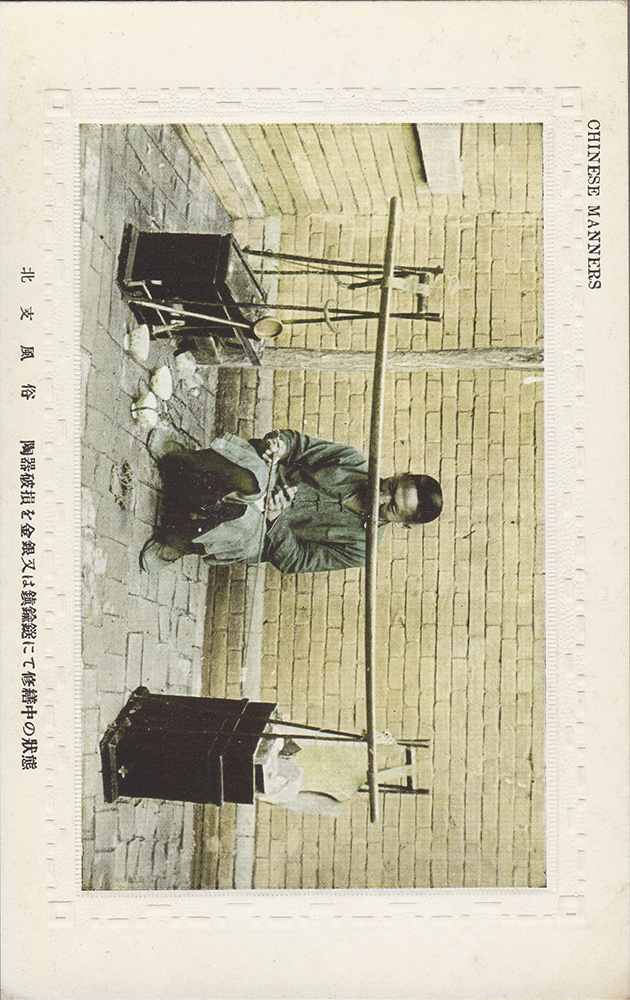

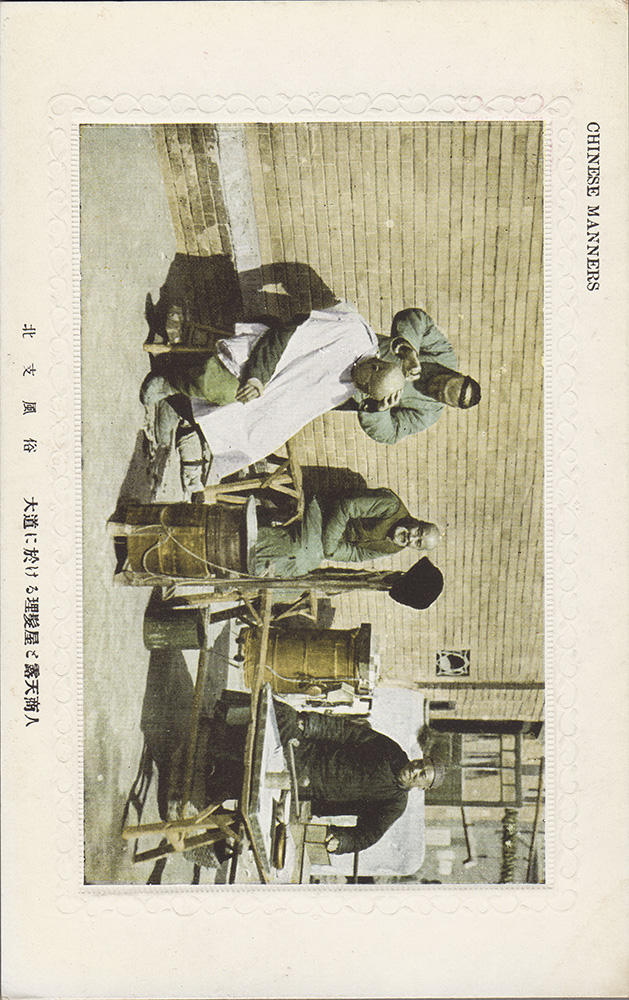

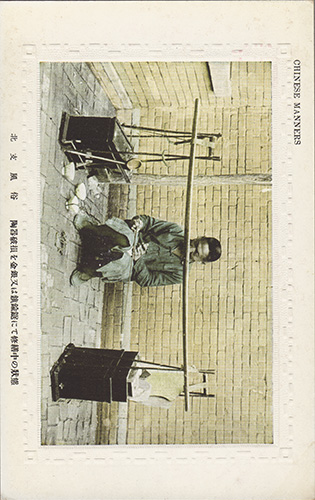

Ⅲ-2-⑦ 陶器修繕 鍋や茶碗など壊れた陶磁器を繕う職人は中国で長い歴史を持ち、1970年代以前にも陶磁器を修理する職人が存在した。この絵葉書では素朴な庶民生活の一部が垣間見られる。(解説:宋丹丹)

-

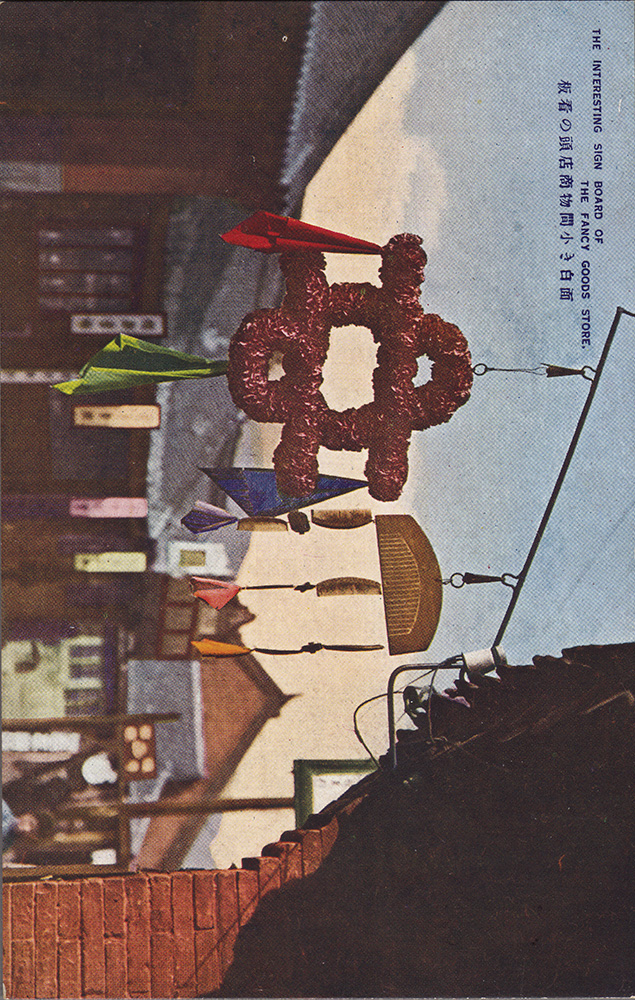

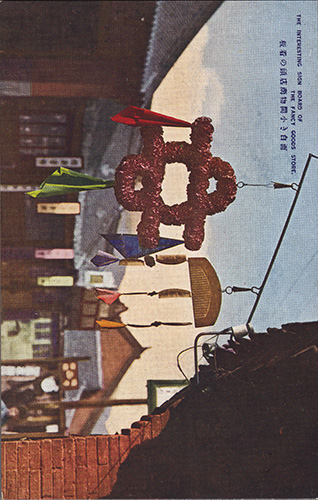

Ⅲ-2-⑧ 店の看板 識字率が低い時代に販売を促進したために、文字ではなく商品の形や象徴を示す看板は「幌子(ほわんず)」/「望子(わんず)」と呼ばれ、特に中国北方でよく見られた。実物の看板(かんばん)や模型(もけい)の看板、象徴的な看板など、さまざまな種類の看板があった。絵葉書には、櫛屋(くしや)などの模型看板と、日用雑貨屋(にちようざっかや)の象徴的な看板の2つが映されている。(解説:宋丹丹)

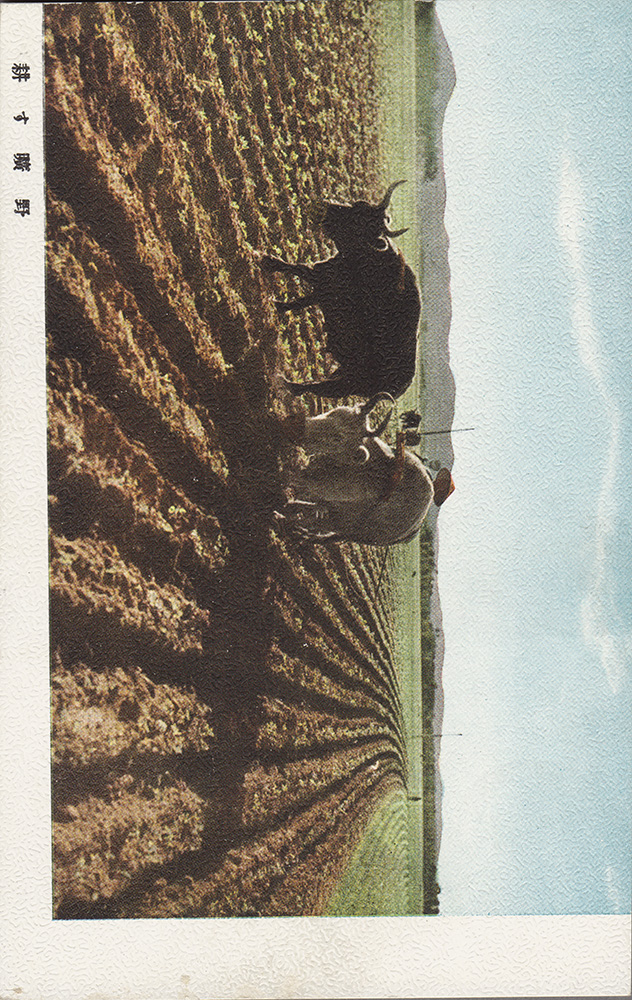

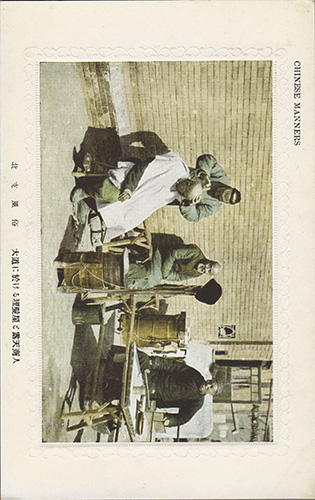

百年ほど前の写真絵葉書に映っている当時の生活様式は、今でも続いていることが多い。例えば食生活につながる耕作(こうさく)、放牧のスタイルや、村や町で時折目にする路上の青空(あおぞら)理髪店(りはつてん)の営業光景。また当時、サンザシの実を砂糖でコーティングした「糖球児」または「冰糖葫芦(ビンタンフール)」は冬のお菓子であったが、今では一年中楽しむことができる。(解説:張景怡)

閲覧された皆さんに「 Ⅲ 息づく伝統 」をご覧になって感じた気持ちをボタンで投票していただきました。

投票受付は2023年12月22日(金)正午をもって終了しました。沢山の投票ありがとうございます!

Ⅳ 営まれる日常

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

-

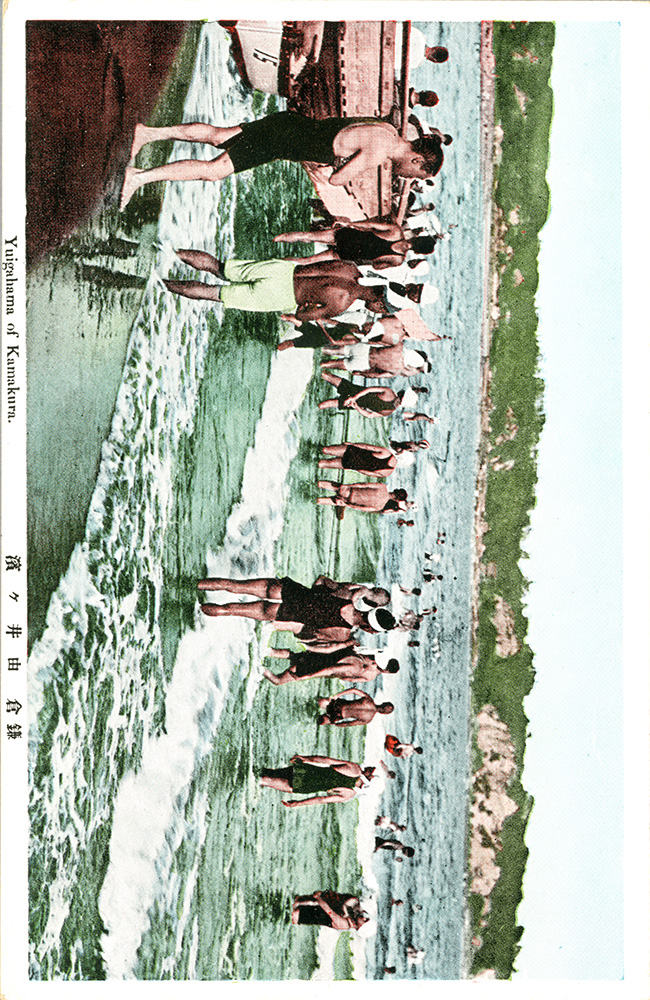

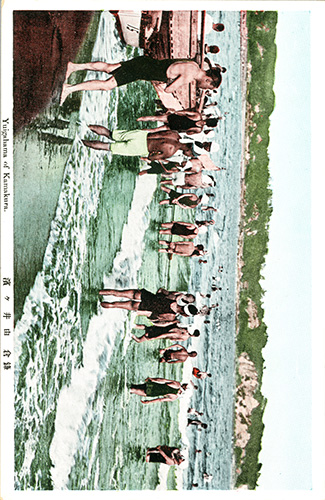

Ⅳ-1-① 鎌倉由井ヶ浜 ここからは、近代東アジアの都市生活の一部をご覧いただきたい。西洋風の海水浴が近代東アジアで広まり、新しい生活スタイルになった様子は各地から確認でき、建築物や街並みからは西洋、南洋文化の影が確認できよう。①は歴史ある街並みと山海の魅力をもつ鎌倉にある由井ヶ浜。穏やかな波にゆらりと浮かぶ人々の姿が見える。岩倉使節団の一員として渡欧し、後に明治日本初の衛生局長になった医学者の長与専斎(ながよせんさい)が健康増進・維持の観点から同地を海水浴に適する場として広く勧め、全国的に有名になった。(解説:蘇文博)

-

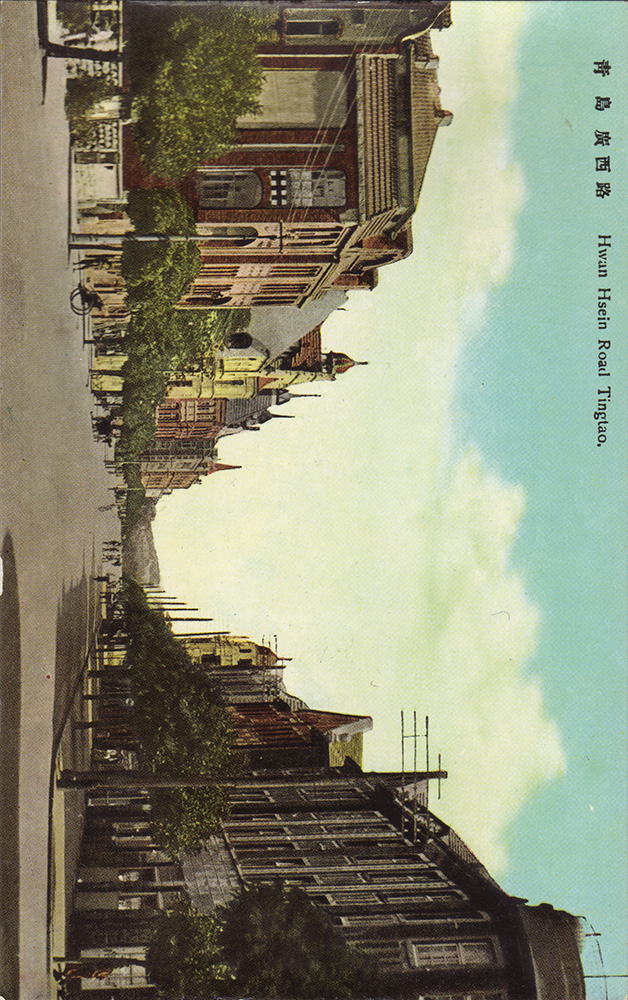

Ⅳ-1-② 青島廣西路 廣西路は青島で最も早く竣工した道路であり、今でも存在している。ドイツ租借時代にはプリンツ・ハインリッヒ通りと呼ばれ、日本占領時代には佐賀町とも呼ばれていた。この一枚に示されるビルや電柱は青島が近代都市文明に接した証である。このようなドイツ風の建築は今も青島に残っている。(解説:蘇文博)

-

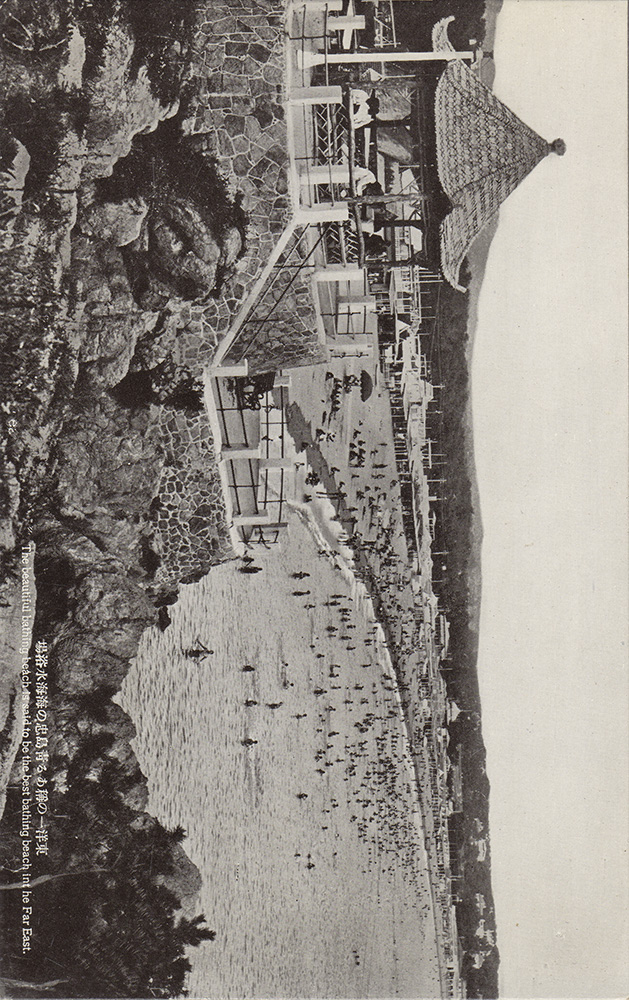

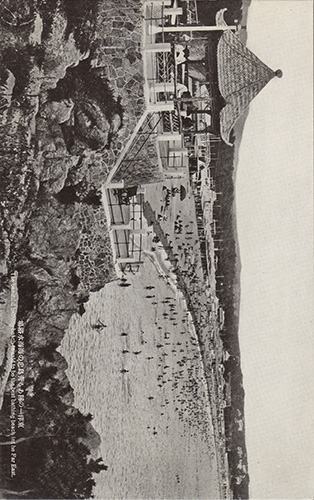

Ⅳ-1-③ 青島海水浴場 古代中国では礼教の影響により、堂々と体(皮膚)を出してはいけないとされていたが、近代以降、青島の植民地支配に伴い、欧米人が持ち込んだ西洋風の海水浴が受け入れられていった。画面左にある中国風の六角亭と右にある海水浴の光景は、「東」(中国)と「西」の文化の共存を象徴しているようである。(解説:蘇文博)

-

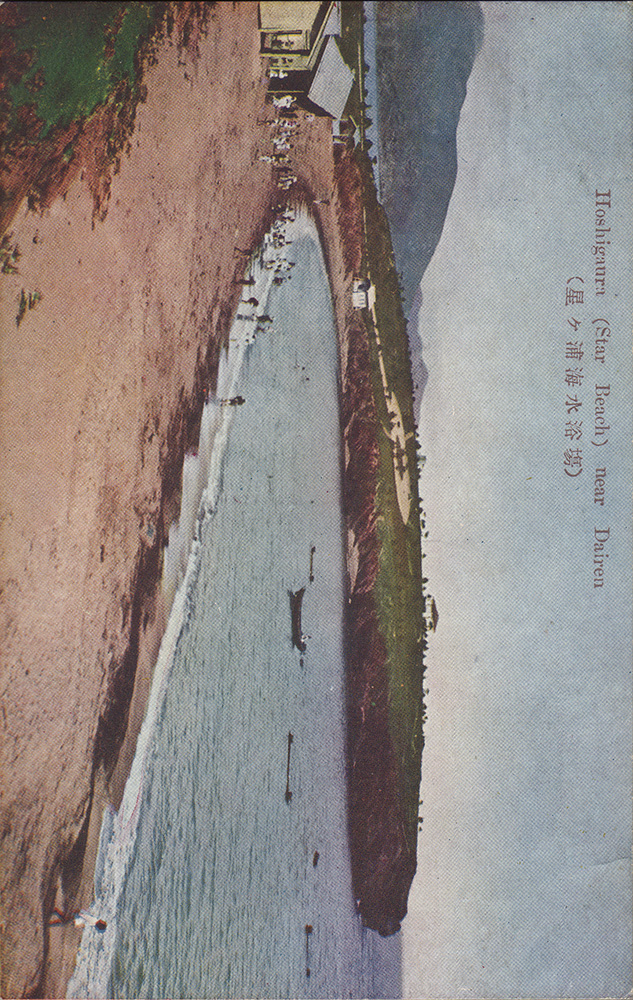

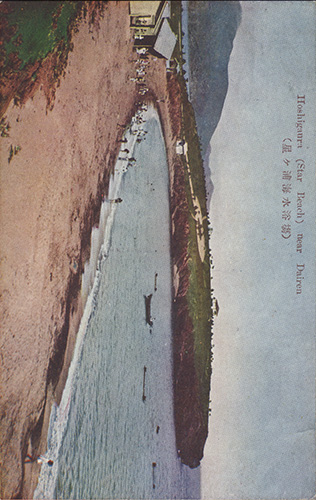

Ⅳ-1-④ 星ヶ浦海水浴場 中国大連に位置する人工海岸「星ヶ浦」は、日本の南満洲鉄道株式会社(満鉄)が1909年に設立されたことを契機とし、海水浴場、ゴルフ場、ホテルを含む総合リゾート地として開発されたものである。戦後中国では「星海公園」と改名してさらに開発が進んだ。海水浴場は現在も公園の一部として市民に親しまれ、大連四大ビーチの一つである。(解説:蘇文博)

-

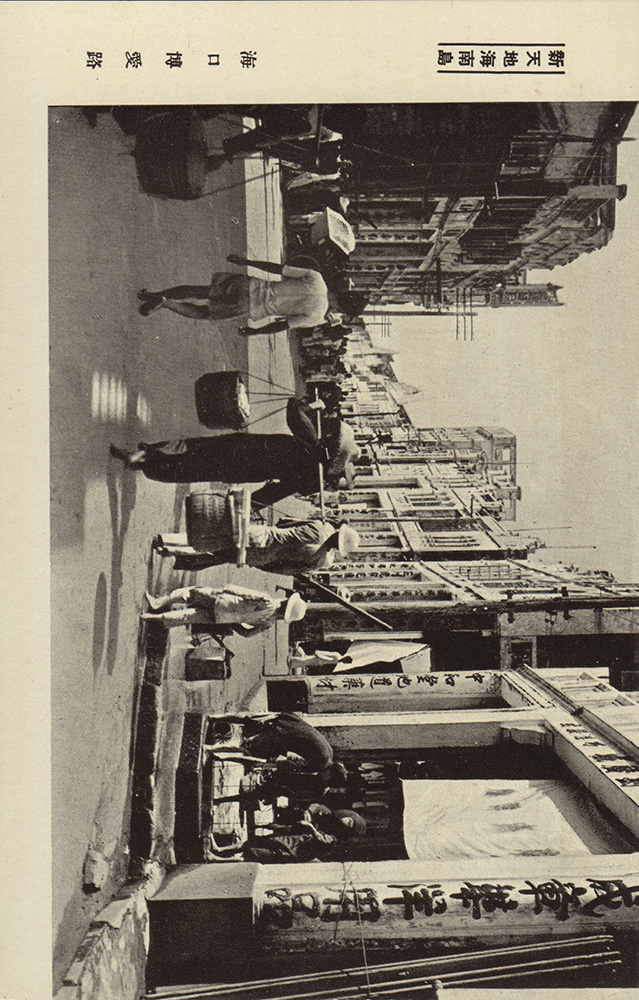

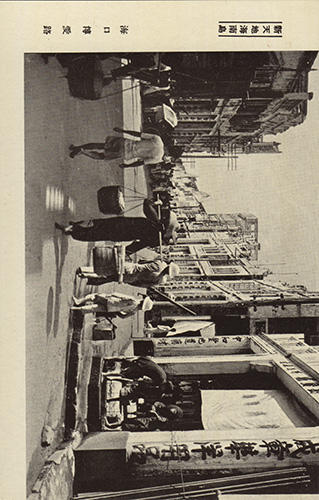

Ⅳ-1-⑤ 海口博愛路 現在、中国海南省の海口市にある有名な下町「博愛路」。海口は19世紀後期から貿易港として中国と南洋を結ぶ中継地だったが、1920年代、南洋に出稼ぎに行った海南の人が帰郷し、ここに「騎楼」という南洋様式の建物をたくさん建てたことから「南洋街」の名称でも呼ばれた。看板にある「華洋用品」という文字からも当時の町の雰囲気を想像することができよう。(解説:蘇文博)

-

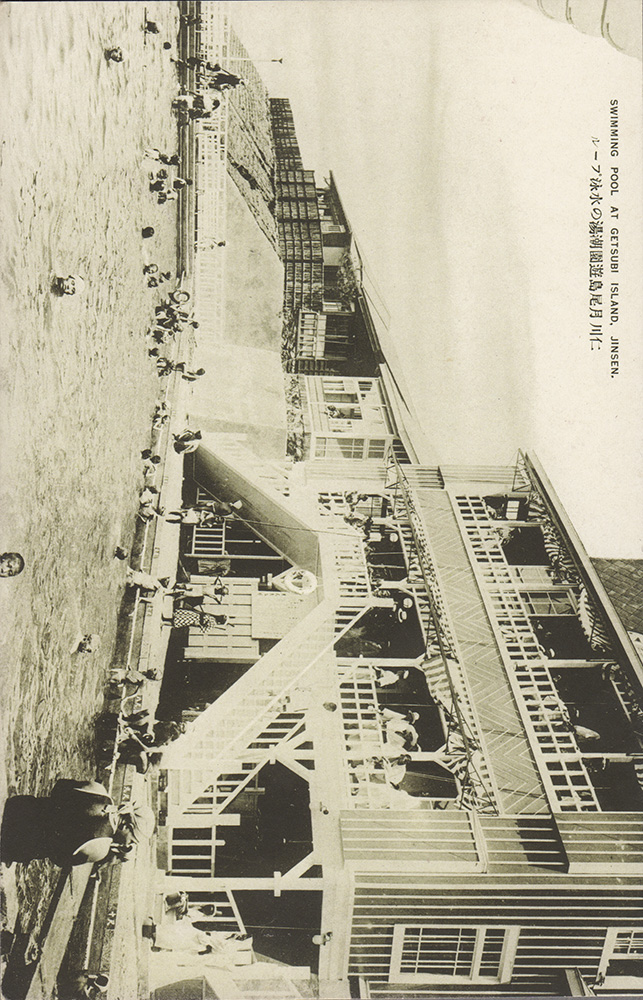

Ⅳ-1-⑥ 仁川月尾島遊園潮湯の水泳プール 潮湯は韓国仁川広域市中区の月尾島(ウォルミド)にある。「月尾島」はもともと島だったが、海の埋め立てで陸地とつながり、半月の尾ひれの形になったことからその名が由来する。日本統治時代に海水プールを含む日本人向けの行楽地として開発された。(解説:蘇文博)

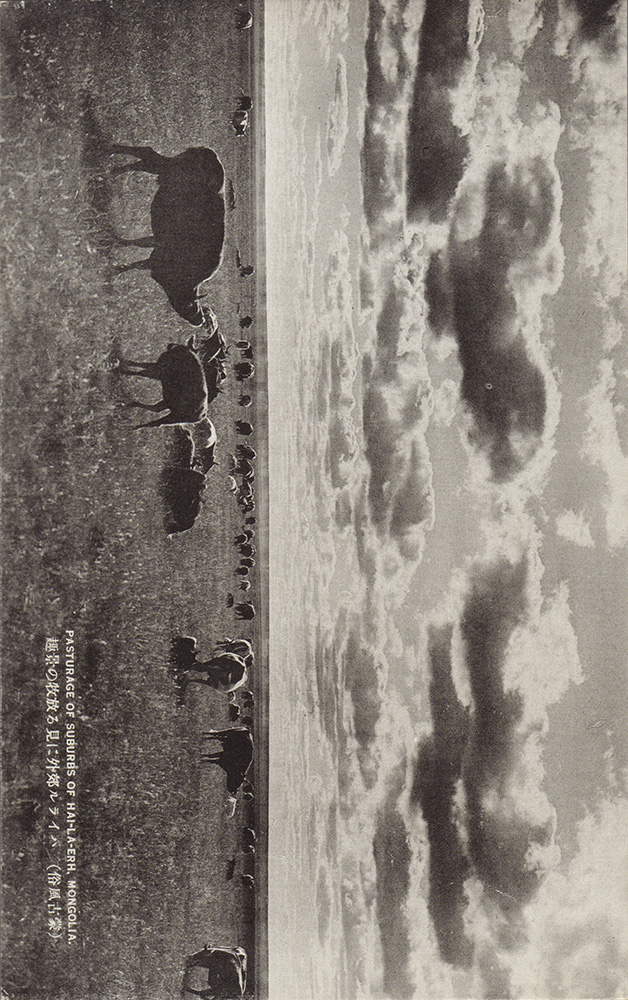

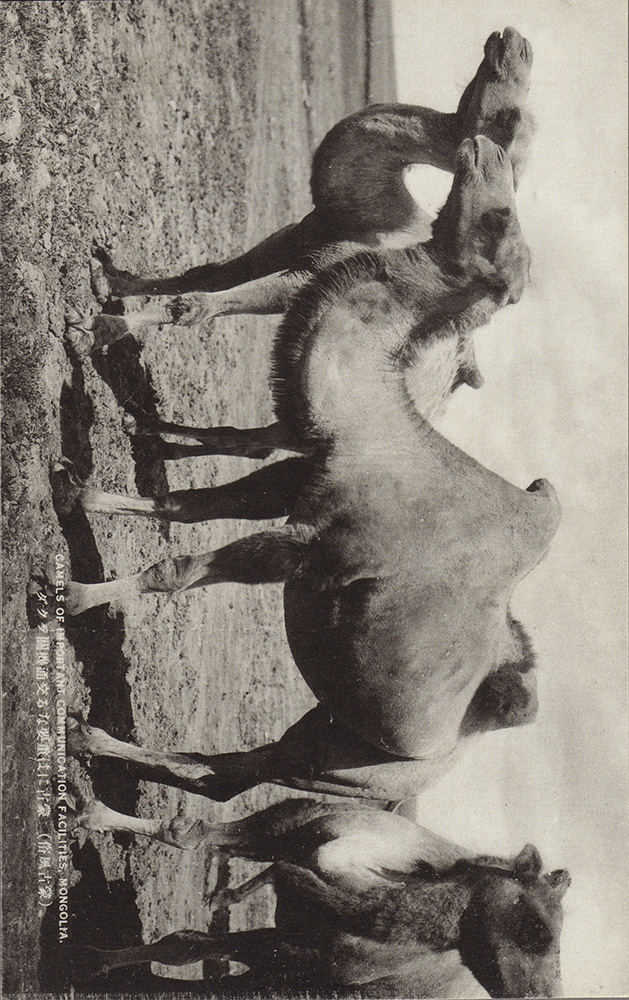

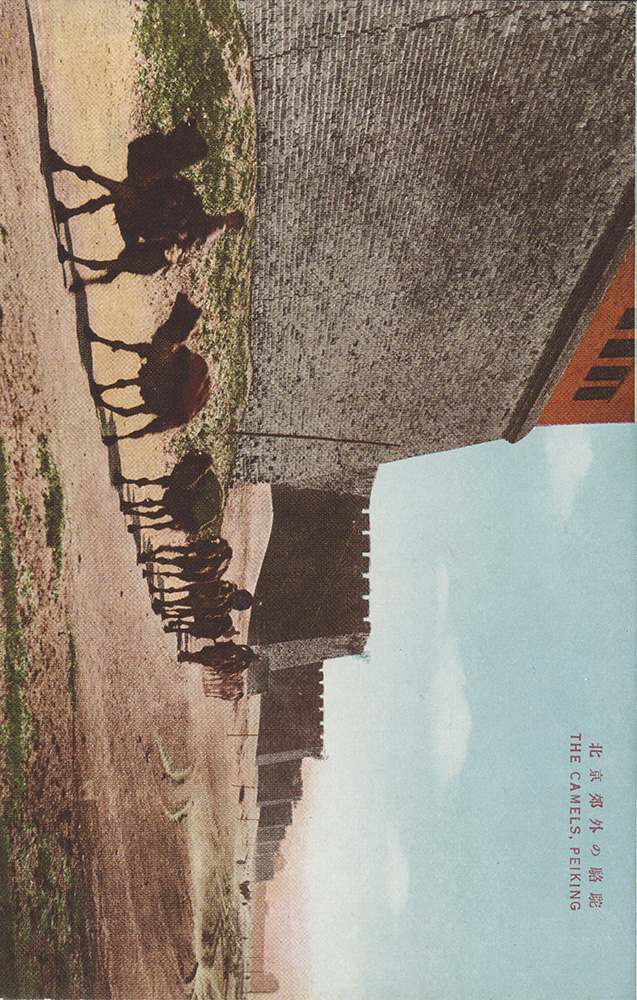

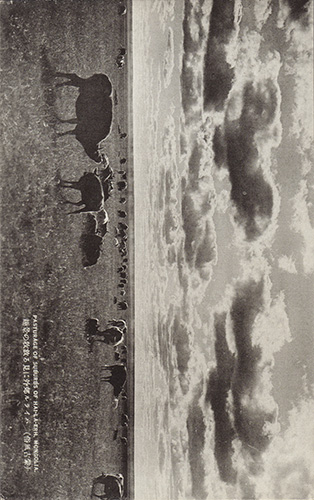

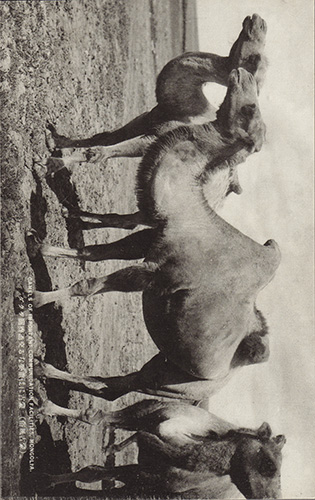

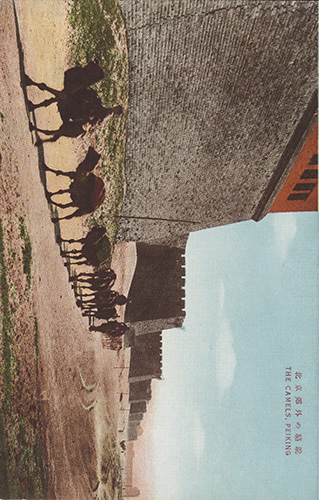

荷物の運搬やちょっとした外出、娯楽に旅行……百年ほど前の東アジアにおいて、生活の中でなくてはならない交通手段とはどのようなものだったろう。ここでは、当時東アジア各地の人々がどんな時間感覚で移動していたか、乗り物が映った写真絵葉書を通して感じ取っていただきたい。①のモンゴルのラクダはフタコブラクダ(背中のコブが二つあるため)である。重い荷物の運搬役として古くからモンゴル高原の遊牧民たちに飼われてきた。遊牧民たちはラクダを荷車として家財道具を積み、悠々と草原を横切って遊動できる。②の絵葉書に映った高大な城壁にそびえ立つ電柱、そして外城を歩くラクダの隊列。これは北京郊外の様子である。当時、車も走っていたが、一般庶民は荷車として馬、ろば、ラクダなどの家畜を使っていた。(解説:蘇文博)

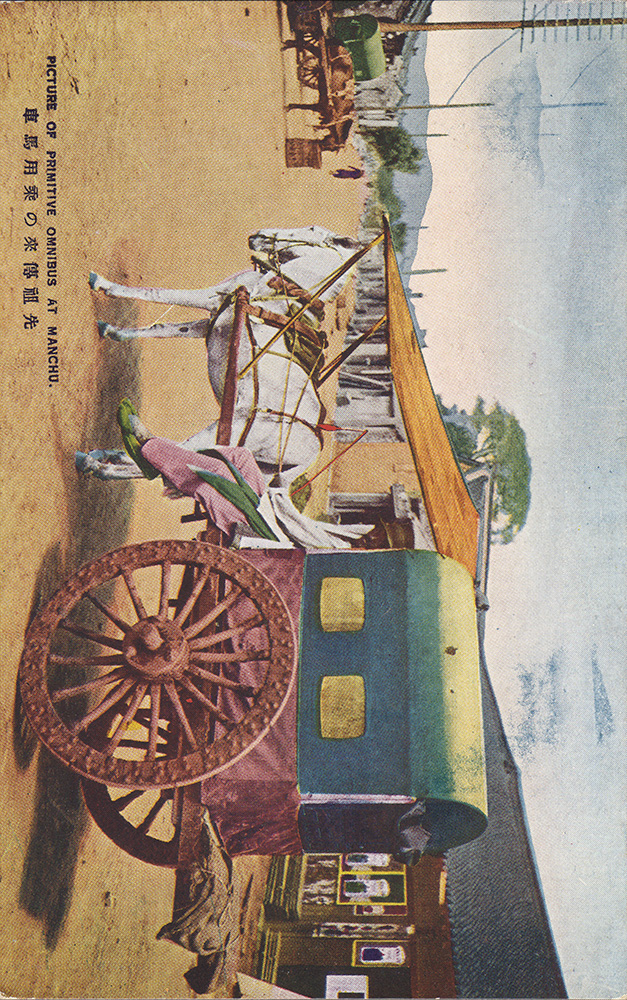

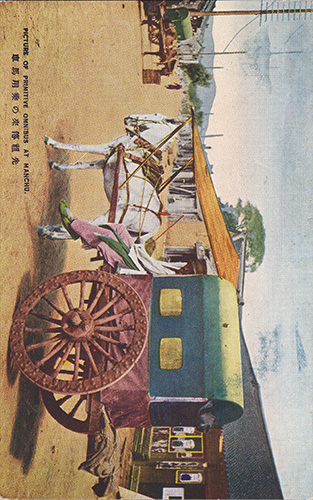

荷物や物資の輸送から旅客を乗せるまで、馬車は旧満洲の主要な交通手段であった。そのため、当時発行された満洲の風物を紹介する写真絵葉書では、さまざまな馬車が登場した。この一枚に映った馬車は布張りの屋根に豪華な装飾がほどこされており、持ち主の地位や富を想像させる。(解説:蘇文博)

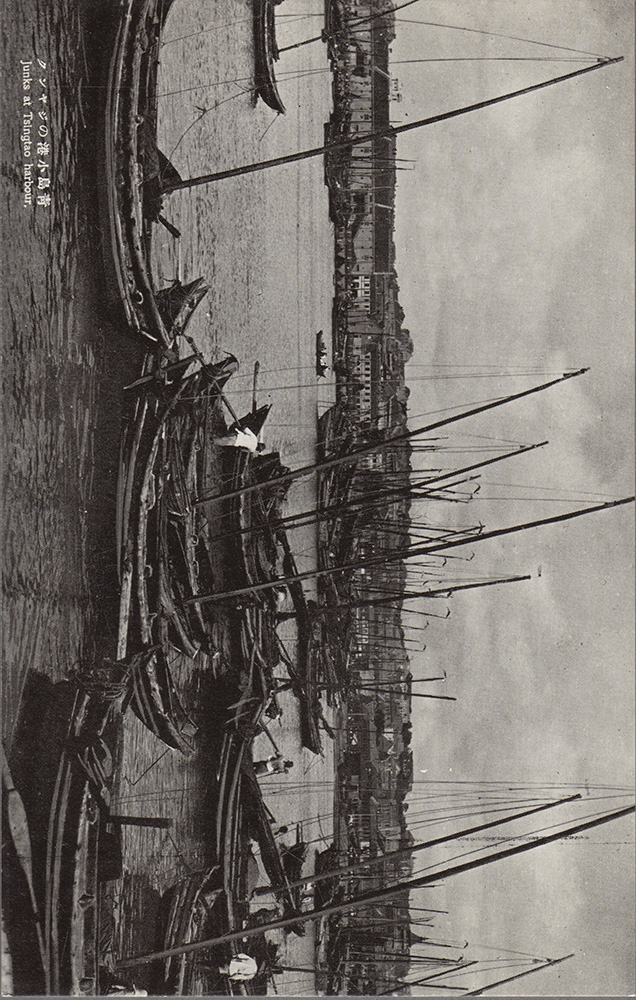

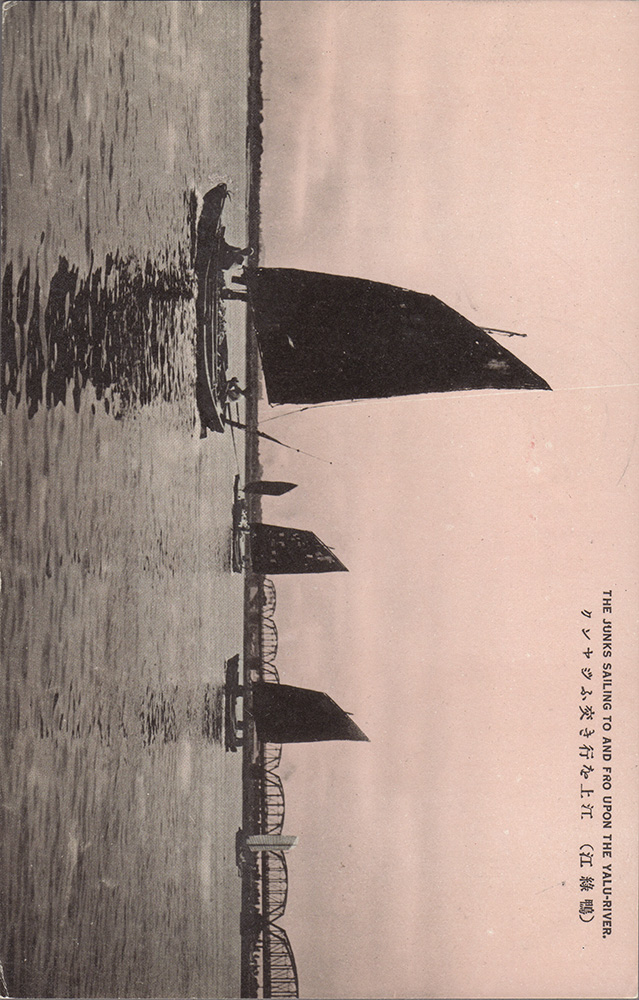

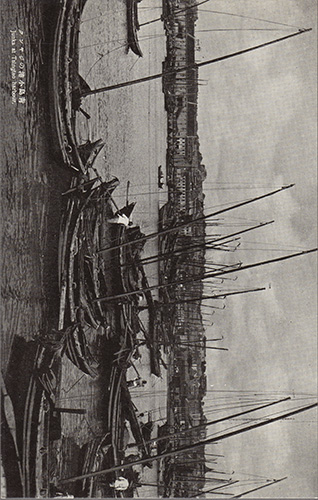

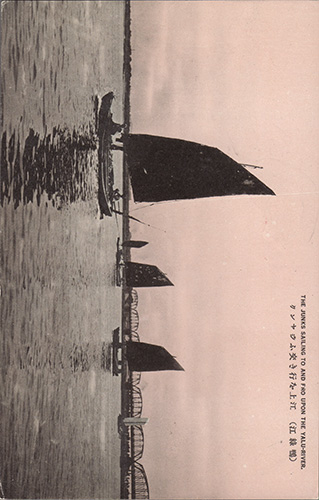

ジャンクは中国の水域で数千年にわたって広く使われてきた帆船の総称である。帆柱に角型の船首、高い船尾からなる④の青島小港のジャンクはその典型的な様子である。⑤の鴨緑江(おうりょくこう)は中国東北部と北朝鮮の国境となる川である。(解説:蘇文博)

-

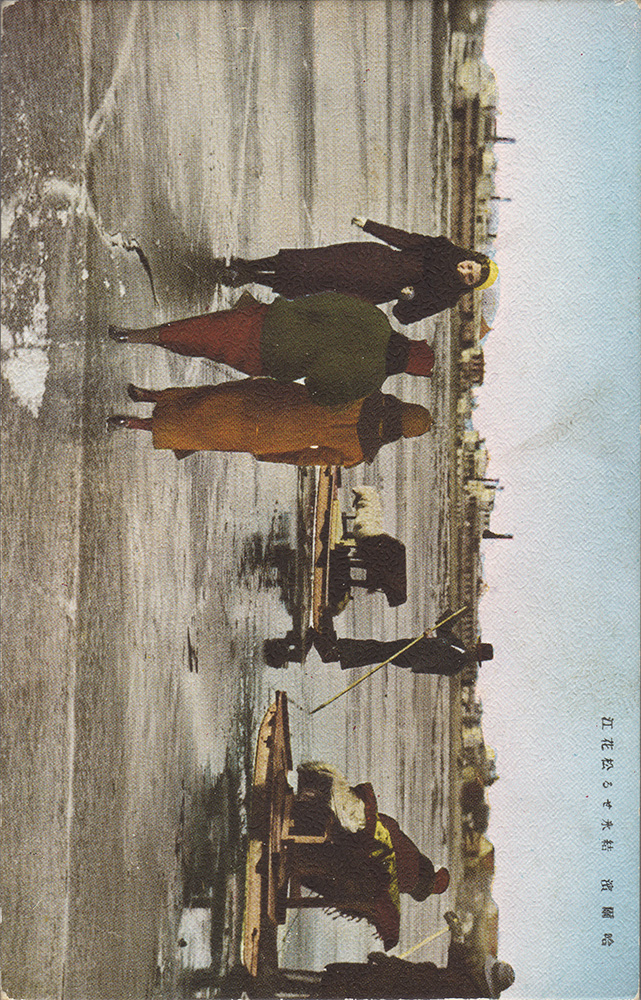

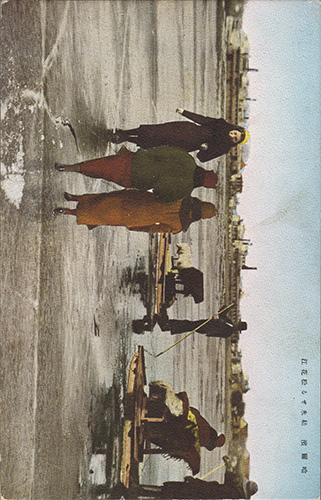

Ⅳ-2-⑥ そり 厳しい冬で知られる中国東北部の大都市ハルビン。その市街地を流れる松花江が冬に凍結すると、その上で人々がそりを引いて遊ぶ光景は今も変わらない。近代以降、一帝政ロシアの支配下となったハルビンは「極東のパリ」と称される国際都市にまで発展した。そして、交通の要衝だったため、多くのロシア人がハルビンに暮らした。(解説:蘇文博)

-

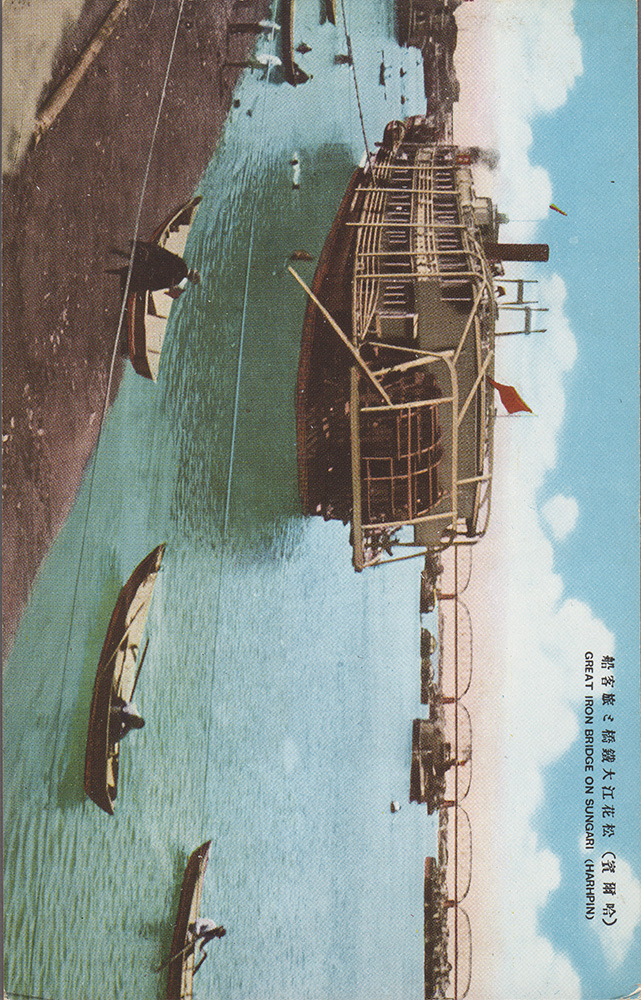

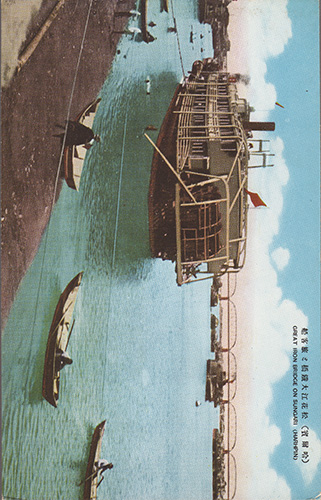

Ⅳ-2-⑦ 松花江旅客船 松花江は大型船の運航が可能な国際河川で、中国東北部の物流の幹線でもある。遠景に松花江鉄橋を据えたこの一枚では、蒸気船、ジャンクとともに大型旅客船が浮かんでおり、その賑わいを物語っている。(解説:蘇文博)

-

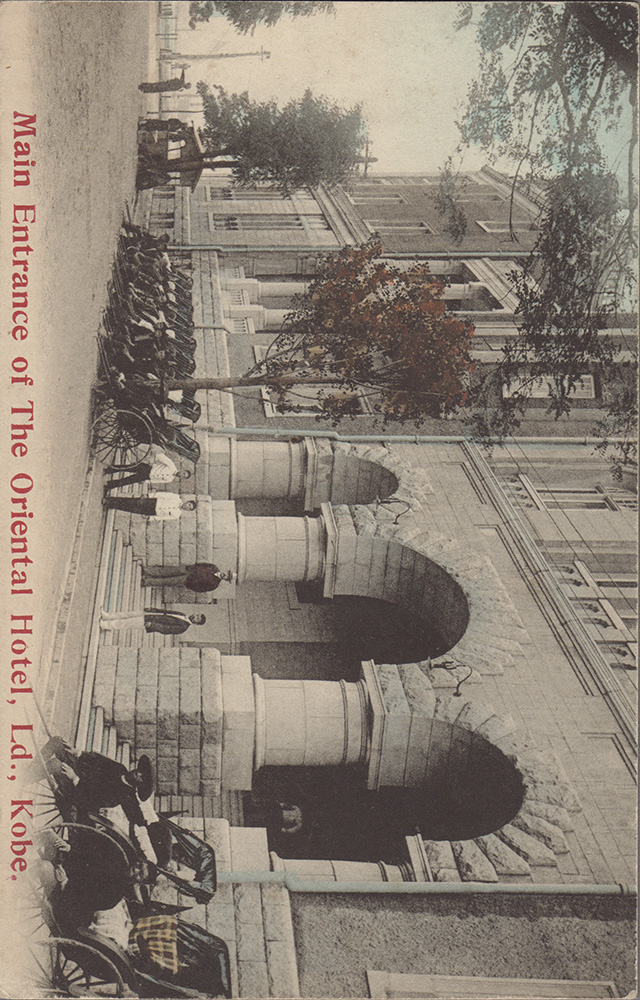

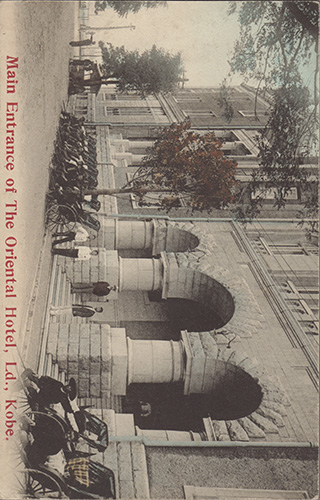

Ⅳ-2-⑧ 神戸オリエンタルホテルの前の人力車 明治期の日本で発明された人力車は文明開化の象徴とされ、明治・大正時代に庶民にも普及した重要な移動手段であった。この絵葉書に示されるのは、日本最初のホテルとして開業したオリエンタルホテルの入り口で待客する人力車夫である。(解説:蘇文博)

-

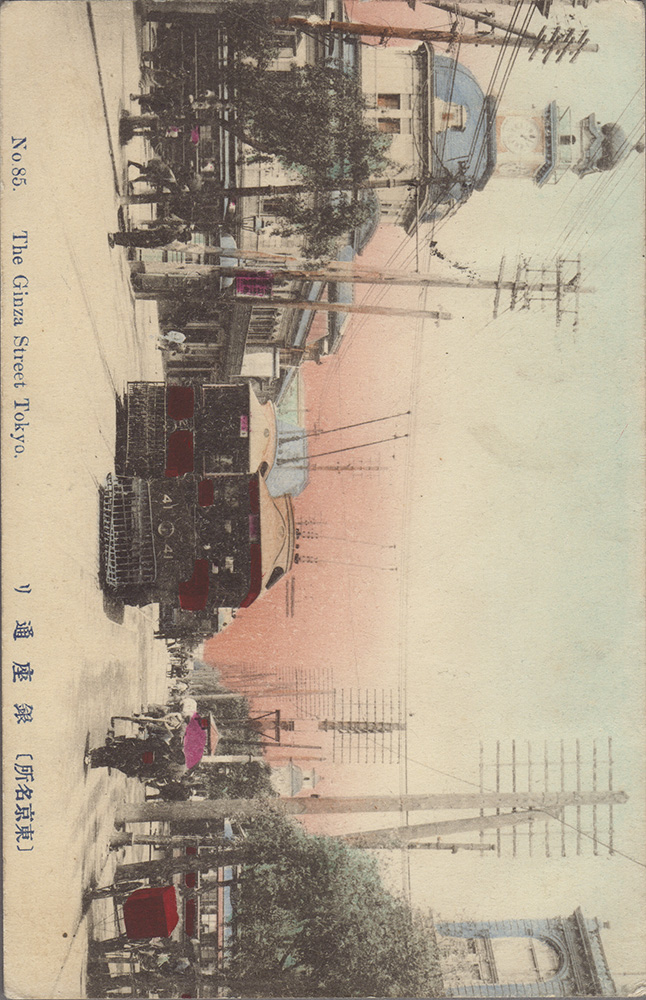

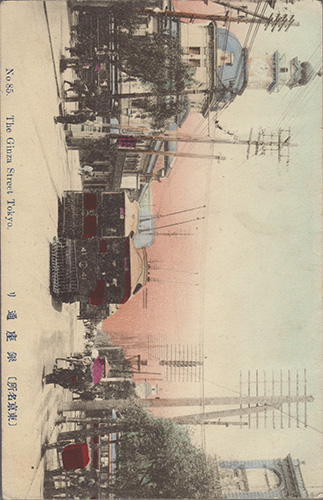

Ⅳ-2-⑨ 銀座通りの路面電車 日本の路面電車のはじまりは1895年に開通した京都電気鉄道伏見線からだった。そののち全国的に広まり、戦後1970年代にまで日常的な交通手段として使われていた。この絵葉書に映った銀座通りの路面電車は既に廃線して56年経つが、電車の隣に立つ和装の女性と人力車がともに当時の銀座通りの様子を伝えてくれる。(解説:蘇文博)

-

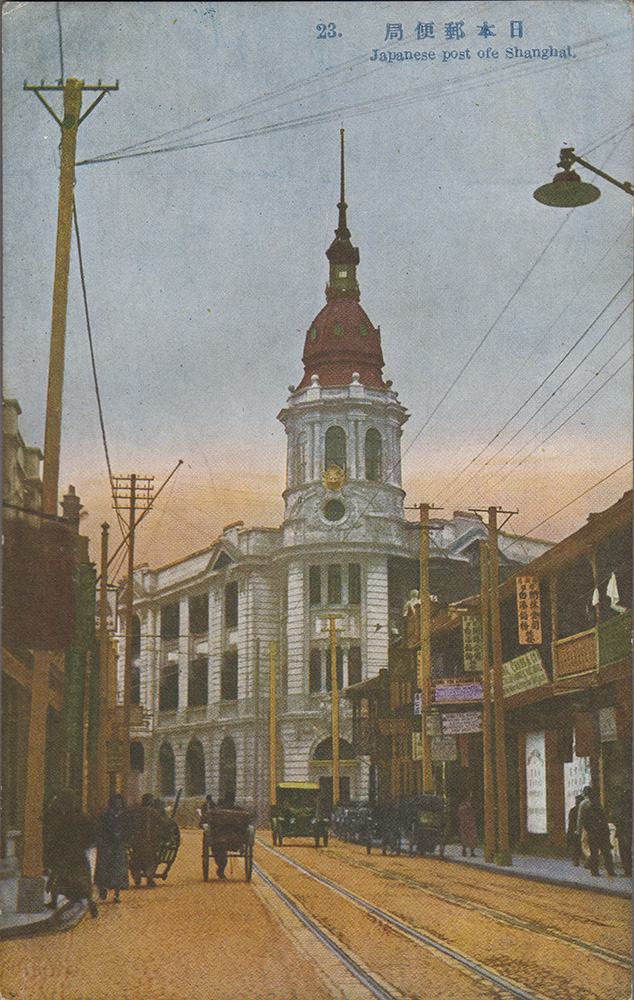

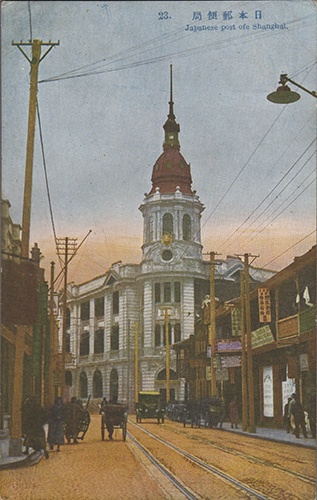

Ⅳ-3-① 上海日本郵便局 ここでは、絵葉書と関わりの深い東アジアの近代的都市空間の一部をご覧いただく。近代化の一環として、または植民地支配の必要性から東アジア各地で近代的な郵便事業が整い、その事業の場として各地に立派な郵便局が建てられた。並行して外国人居留地で建てられた欧米風の旅館など本格的なホテル産業も始まった。旅先のホテルから書いた絵葉書が郵便システムを通じて、遠くにいる家族や友人の手元に届けられた。①は上海日本郵便局である。中国では古代より駅伝制度などの文書逓送システムがあったが、近代的な郵便事業は列強による植民地支配と深く関わる。アヘン戦争後、英国などが中国で「客郵」と呼ばれる郵便事業をはじめ、日本も明治9年(1876)に上海で初の在華日本郵便局を開設した。これを皮切りに日本の郵便事業の中国進出は、日清戦争や日露戦争などの軍事活動に合わせ次々と拡大していった。(解説:張景怡)

-

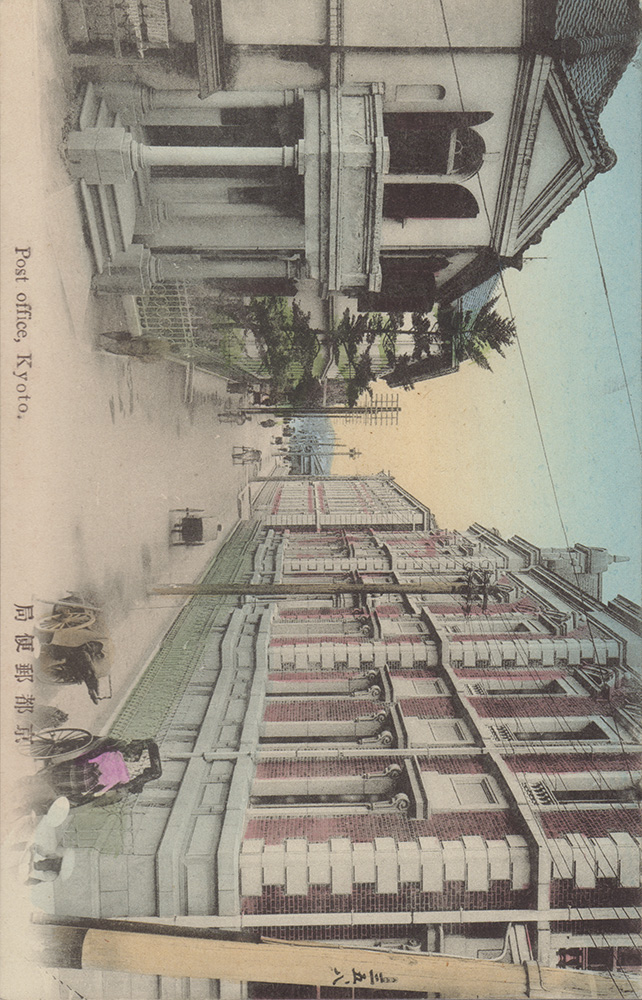

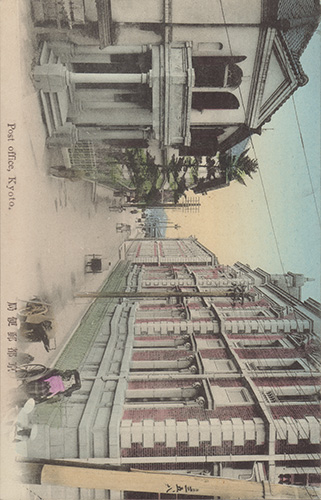

Ⅳ-3-② 京都郵便局 京都三条通り沿いにあるレトロな中京郵便局は明治35年(1902)に建築され、かつて京都郵便電信局や京都郵便局と呼ばれていた。ネオルネサンス様式、赤レンガ造りの美しい外観が特徴である。(解説:張景怡)

-

Ⅳ-3-③ 香港郵便局 旧郵政総局ビルは、香港の第三代郵政総局として明治44年(1911)に建設された。ヴィクトリア朝時代のデザインを採用し、高価な素材であった花崗岩(かこうがん)と広東の赤レンガで造られたその建物は、1976年まで使用されその後解体された。(解説:張景怡)

-

Ⅳ-3-④ 支那郵政局(上海の近代美) 上海郵政総局ビルは大正13年(1924)に竣工し、異なる建築様式の融合を特徴とするヨーロッパの折衷主義様式の建造物として注目を集めた。内部には、当時もっとも先進的とされる郵便処理システムも備えられていた。その一部は現在、上海郵政博物館として利用されている。(解説:張景怡)

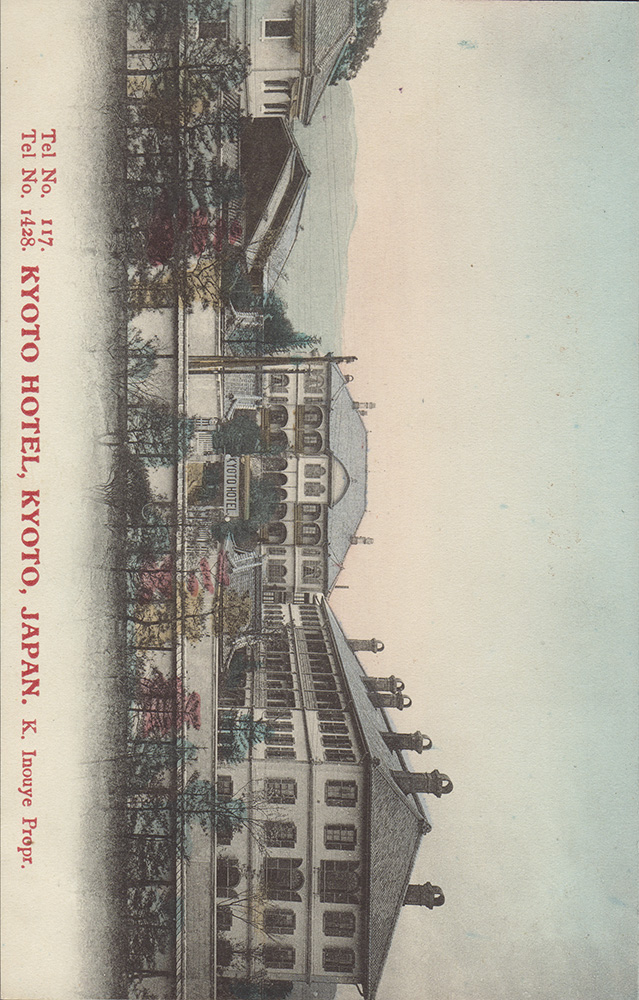

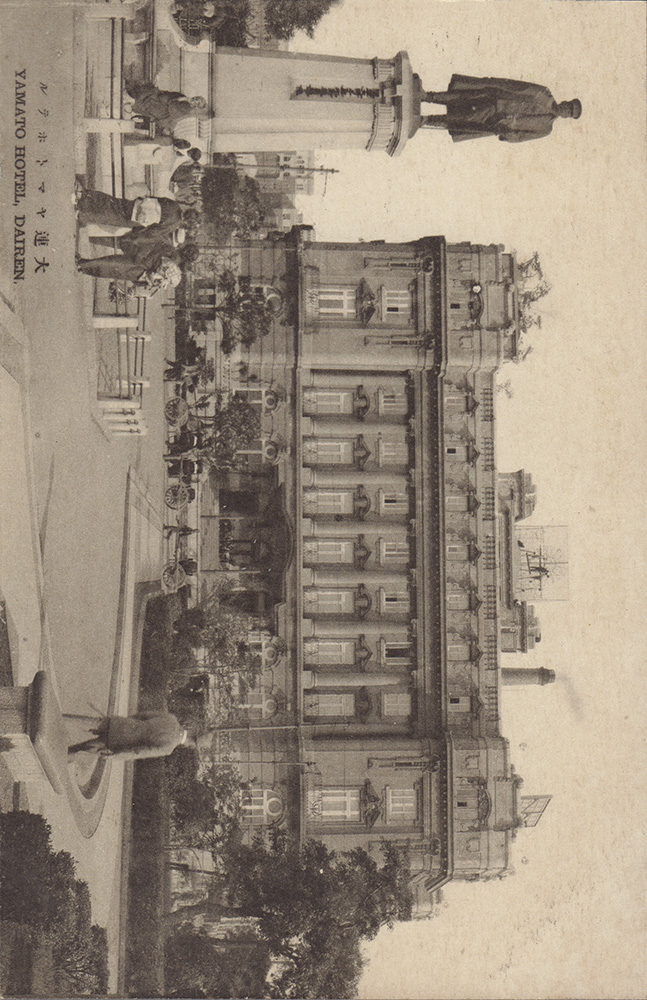

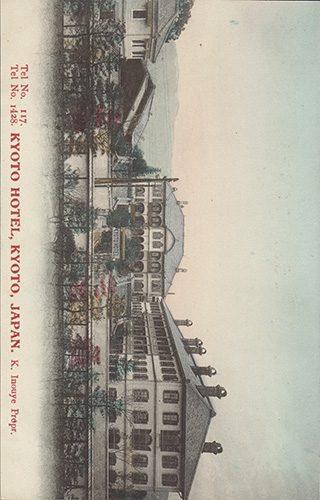

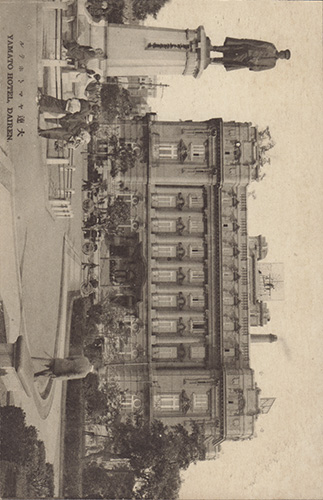

近代日本のホテル経営は、開港や鉄道の建設によって発展してきた。明治28年(1895)に開業した京都ホテルは、洋館づくりの小さなホテルから出発し、かつて明治天皇や伊藤博文ら多くの要人が訪れた。ヤマトホテルは、満鉄が沿線の主要駅に建設・経営したホテルチェーンであり、⑥の大連ヤマトホテルは大正3年(1914)に新館が建設され、溥儀(ふぎ)らが滞在した。(解説:張景怡)

閲覧された皆さんに「 Ⅳ 営まれる日常 」をご覧になって感じた気持ちをボタンで投票していただきました。

投票受付は2023年12月22日(金)正午をもって終了しました。沢山の投票ありがとうございます!

Ⅴ 絵葉書豆知識

1.「絵葉書」を世界の言葉で

| 国名 | 「絵葉書」をその国の言葉で | 読み方 |

|---|---|---|

| 英語 | Postcard | ポストカード |

| フランス語 | Carte postale | カルト・ポスタル |

| ドイツ語 | Postkarte | ポストカルテ |

| スペイン語 | Tarjeta postal | タルヘッタ・ポスタール |

| イタリア語 | Cartolina postale | カルトリーナ・ポスタル |

| オランダ語 | Briefkaart | ブリフカールト |

| フィンランド語 | Postikortti | ポスティコルッティ |

| トルコ語 | Kartpostal | カルトゥポスタル |

| インドネシア語 | Kartu pos | カルトゥ ポッス |

| ロシア語 | Открытка(Otkrytka) | アトクルィートカ |

| 韓国語 | 엽서(Yeopseo) | ヨプソ |

| 中国語 | 明信片(Míngxìnpiàn) | ミン シン ピェン |

2.宛名面の言葉から知る絵葉書雑学

-

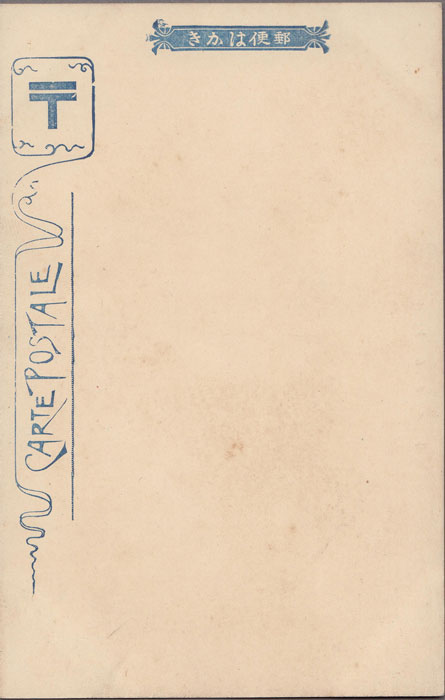

Ⅴ―2―① 現在も使われている郵便マーク(ていまーく)の〒はどうして「〒」なのだろうか。これは明治時代に郵便業務を管轄した逓(てい)信(しん)省(しょう)の頭文字の「テ」から由来したそうだ。(Ⅴ―2―①)

-

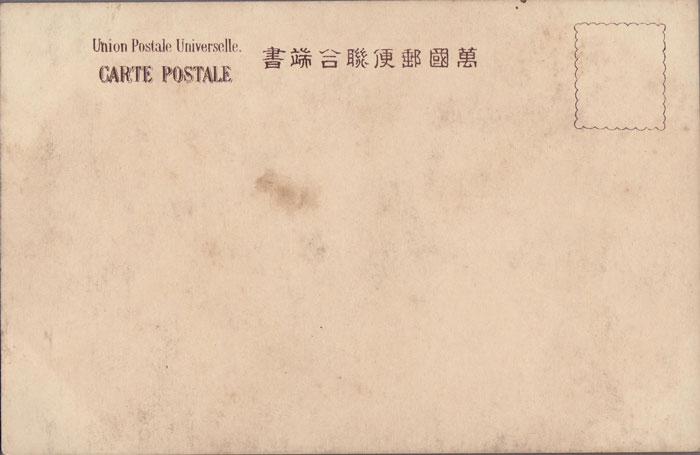

Ⅴ―2―② 戦前絵葉書の宛名面によく見られる「万国郵便連合」とは?

万国郵便連合(UPU)は1874年に設立された国際郵便業務の協力、連携を調整する国連機関で、本部がスイスの首都ベルンにある。日本は1877年6月1日に加盟した。これに加盟した各国で発行した絵葉書には国際基準のフランス語でUnion postale universelle と表記することが多い。(Ⅴ―2―②) -

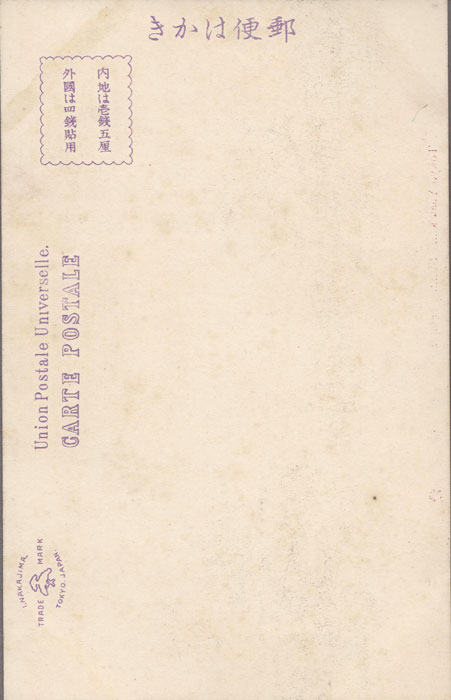

Ⅴ―2―③ 料額印面に「内地は壱銭五厘 外國は四銭貼用」を記した絵葉書。初期の絵葉書料金は国内用が半銭と1銭、外国用が3銭、5銭、6銭であったが、1899年4月から国内用は1½銭に値上がりした。(Ⅴ―2―③)

3.大きさと宛名面の通信欄の書式変遷

・絵葉書の大きさ:現在の絵葉書の通常サイズは10cm×14.8cmであるが、戦前の絵葉書はそれより一回り小さく、9cm×14cmが一般的であった。本展示の絵葉書は8.7cm×13.6cm程度のサイズである。

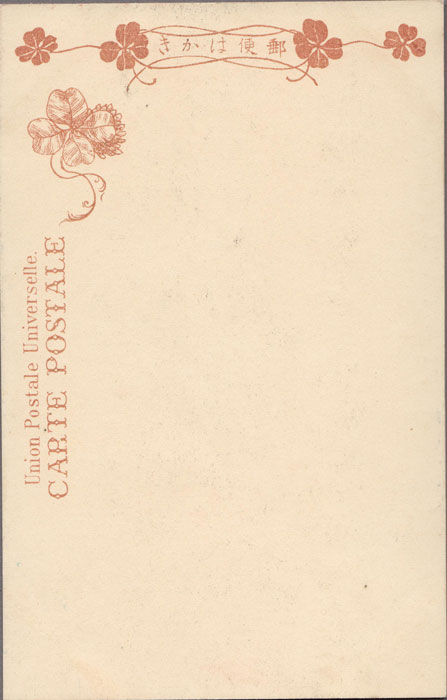

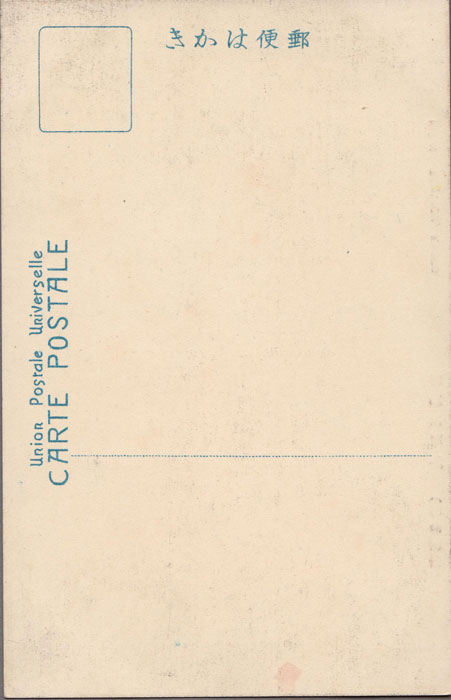

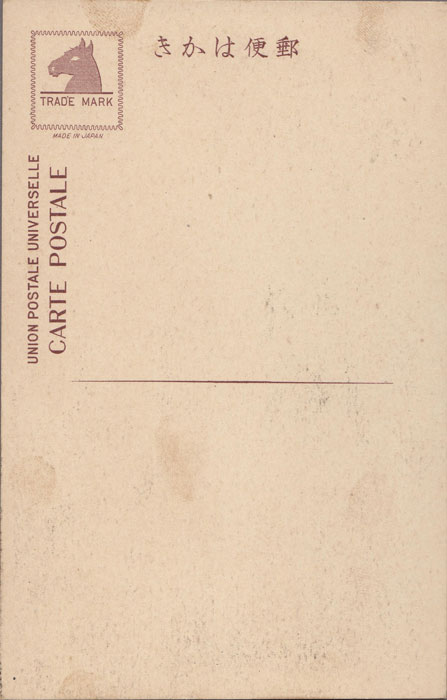

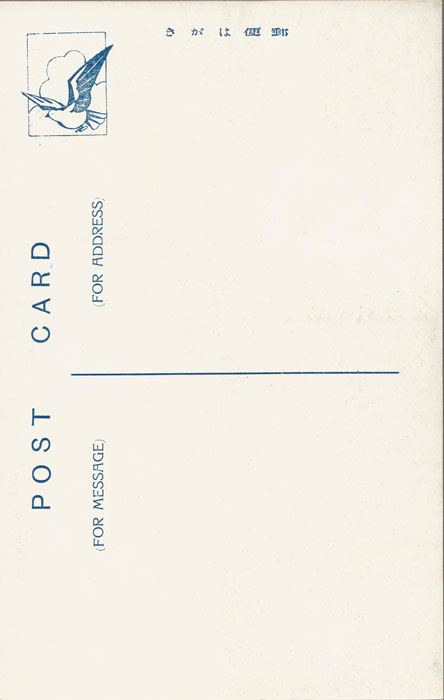

・宛名面の書式:戦前の絵葉書では、時代が進むにつれて、表題の文字や横線の配置による通信欄の大きさが変わっていった。逆に、宛名面の書式の変遷からも、基本的な発行年代の推定ができる。日文研所蔵の絵葉書を例に、書式の変化を見てみよう。

4.絵葉書の歴史を辿ってみよう

参考文献:

- 小川寿一『日本絵葉書小史(明治編)』表現社、1990年

- 『美しき日本の絵はがき展 ボストン美術館所蔵 ローダー・コレクション』日本経済新聞社、2004年

- 浦川和也「近代日本人の東アジア・南洋諸島への「まなざし」」『国立歴史民俗博物館研究報告』第140集、2008年、117-166頁

(本章解説:張景怡)

閲覧された皆さんに「 Ⅴ 絵葉書豆知識 」をご覧になって感じた気持ちをボタンで投票していただきました。

投票受付は2023年12月22日(金)正午をもって終了しました。沢山の投票ありがとうございます!

(制作:2023年度一般公開実行委員会)