資料展示

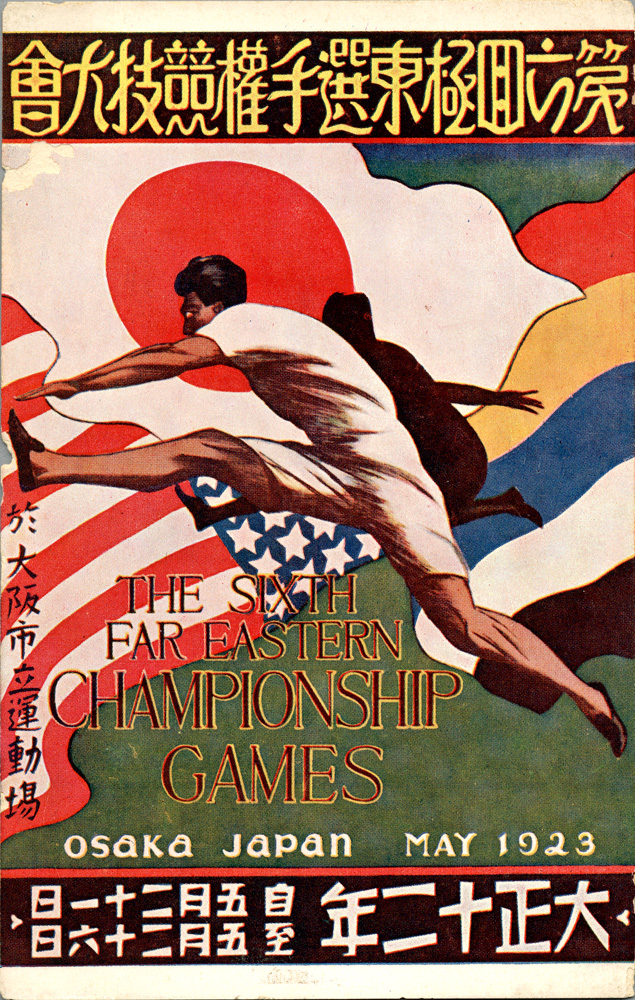

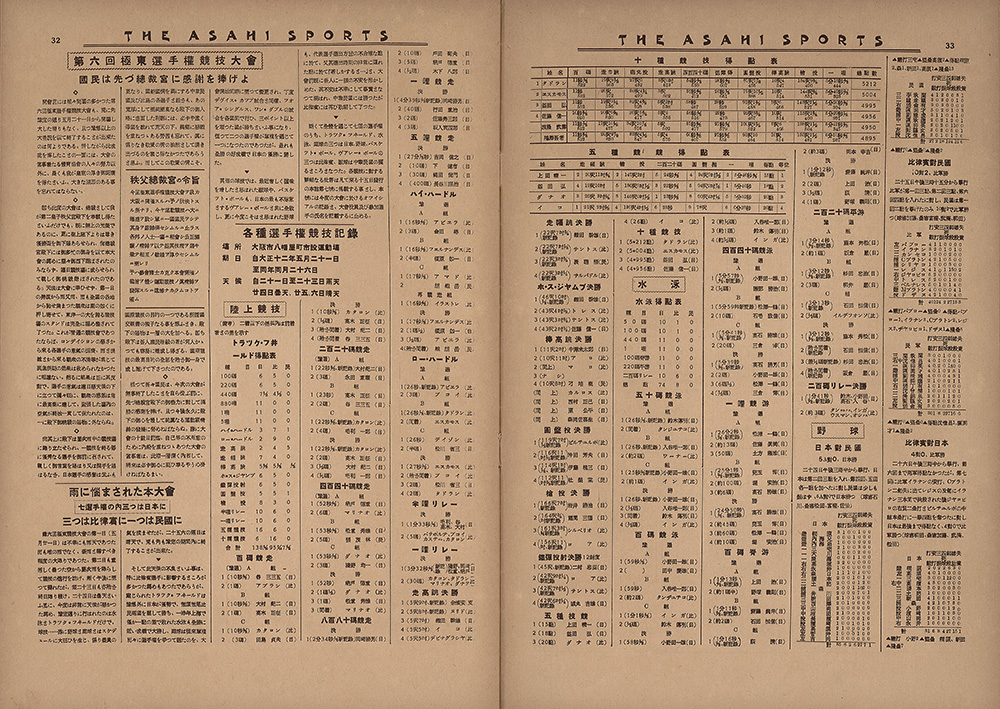

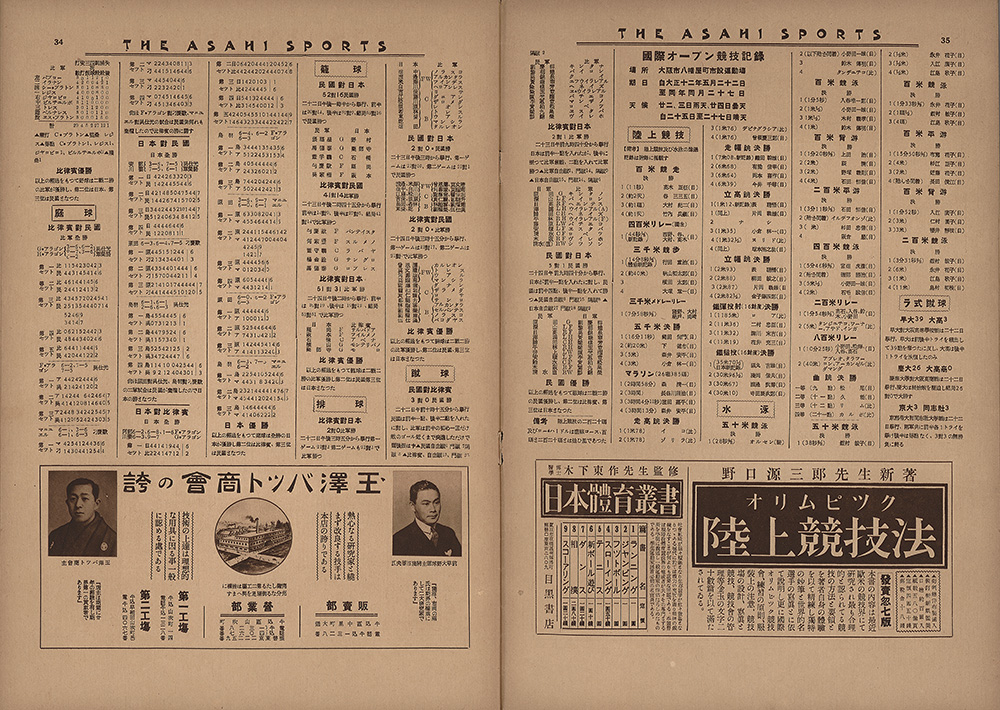

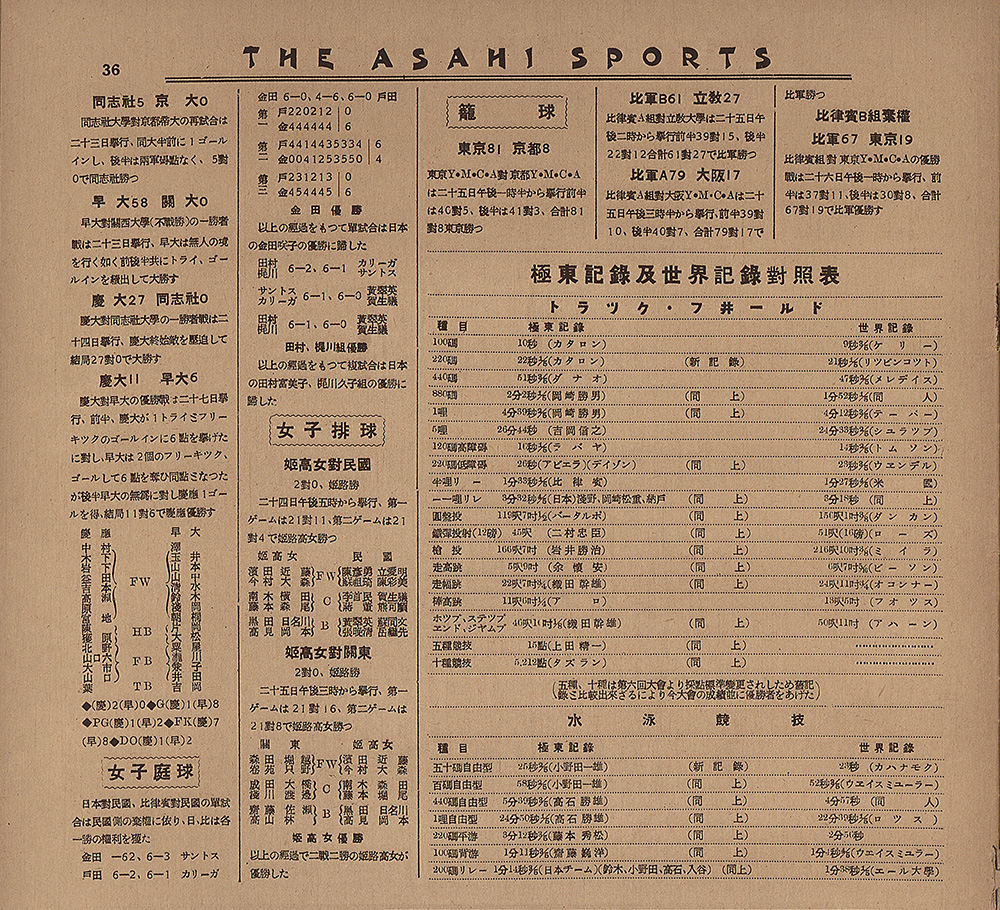

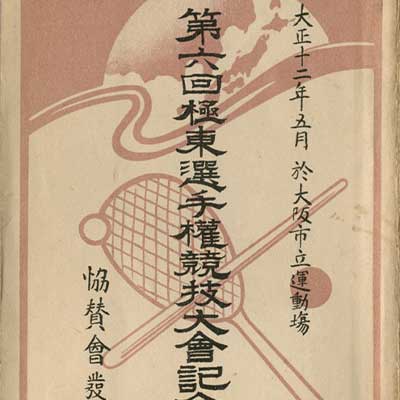

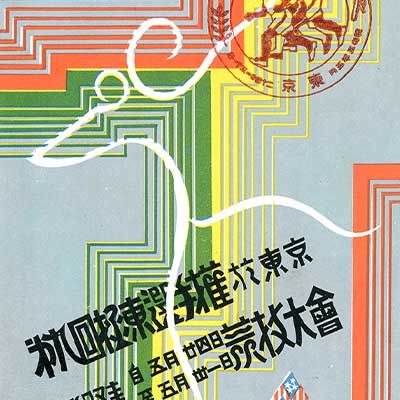

第六回極東選手權競技大會

絵葉書コレクション

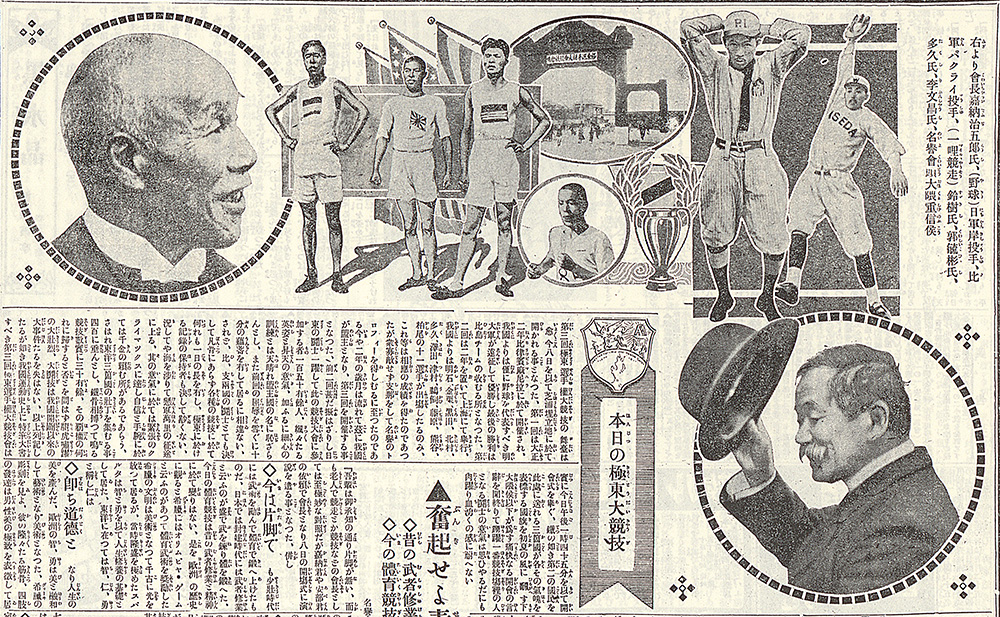

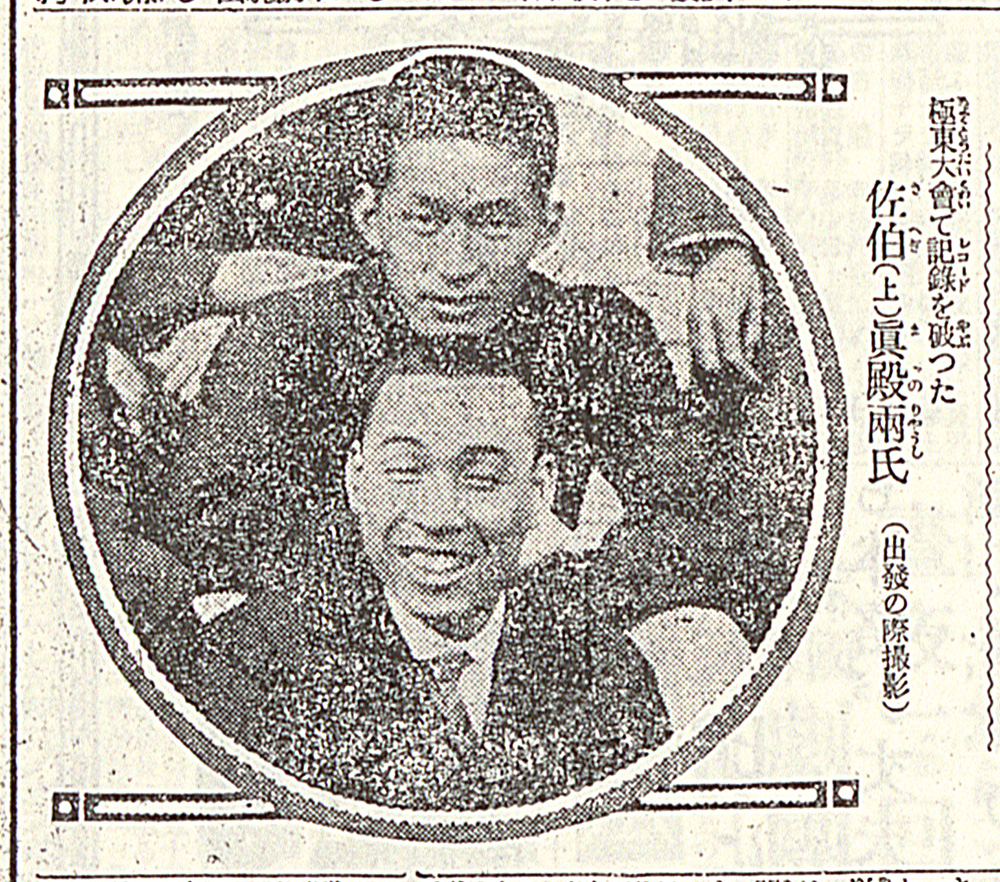

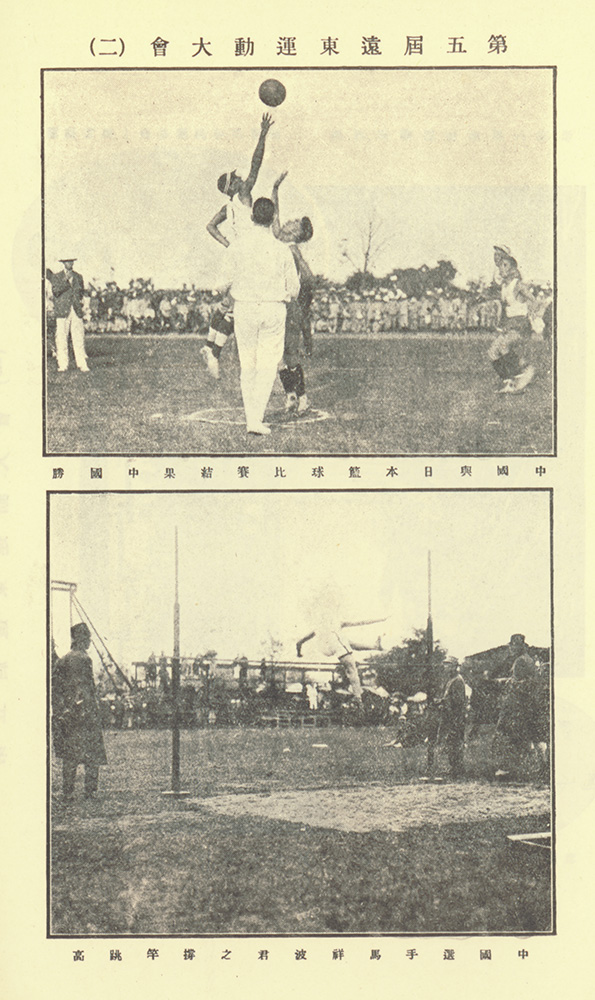

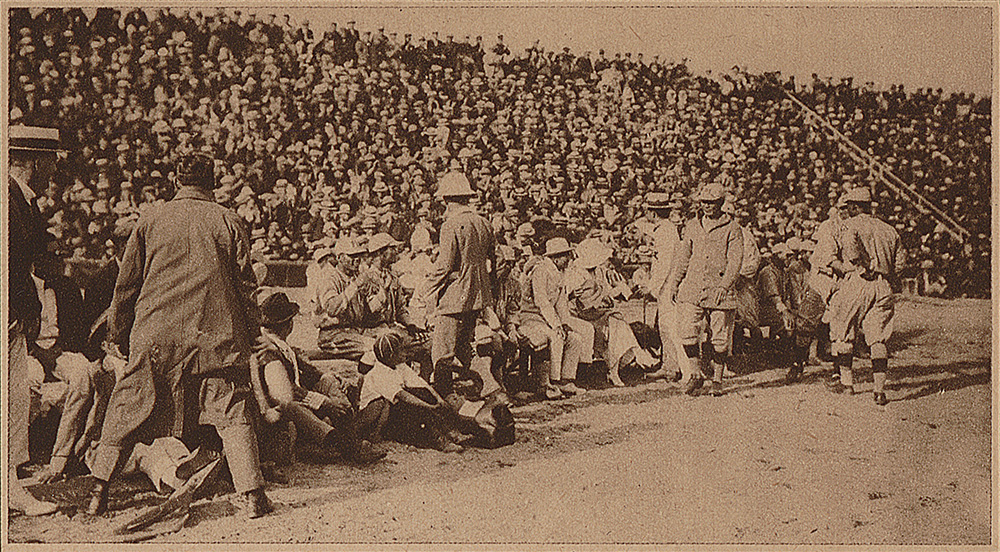

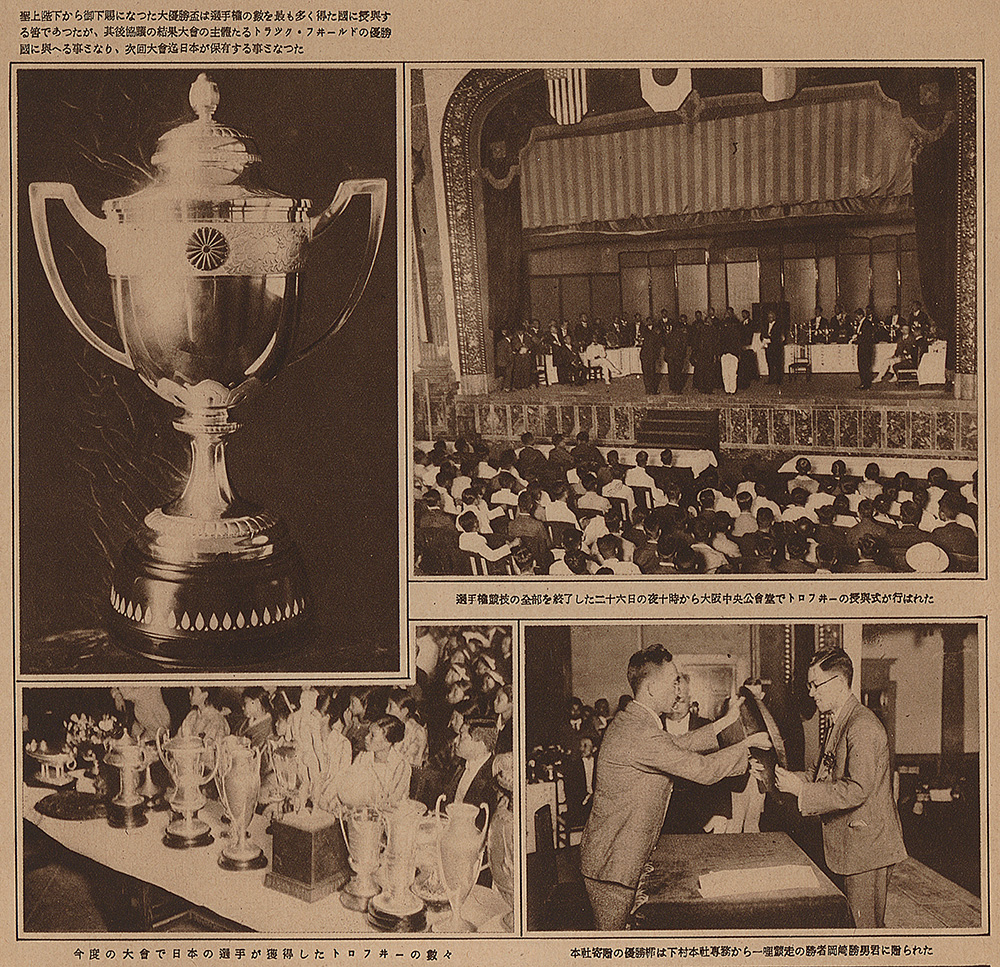

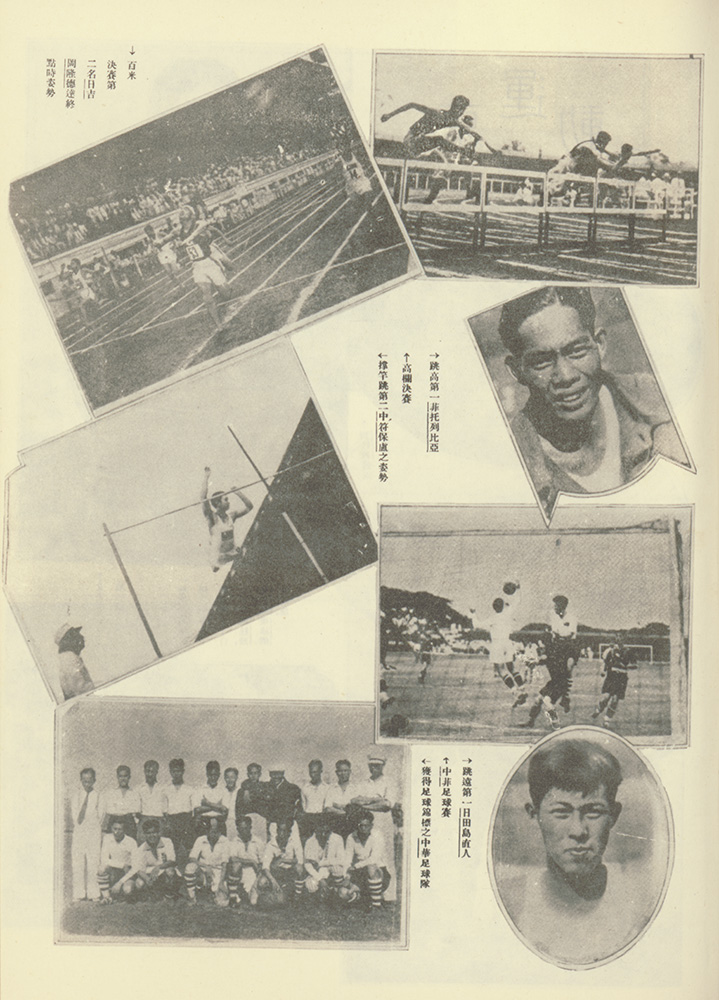

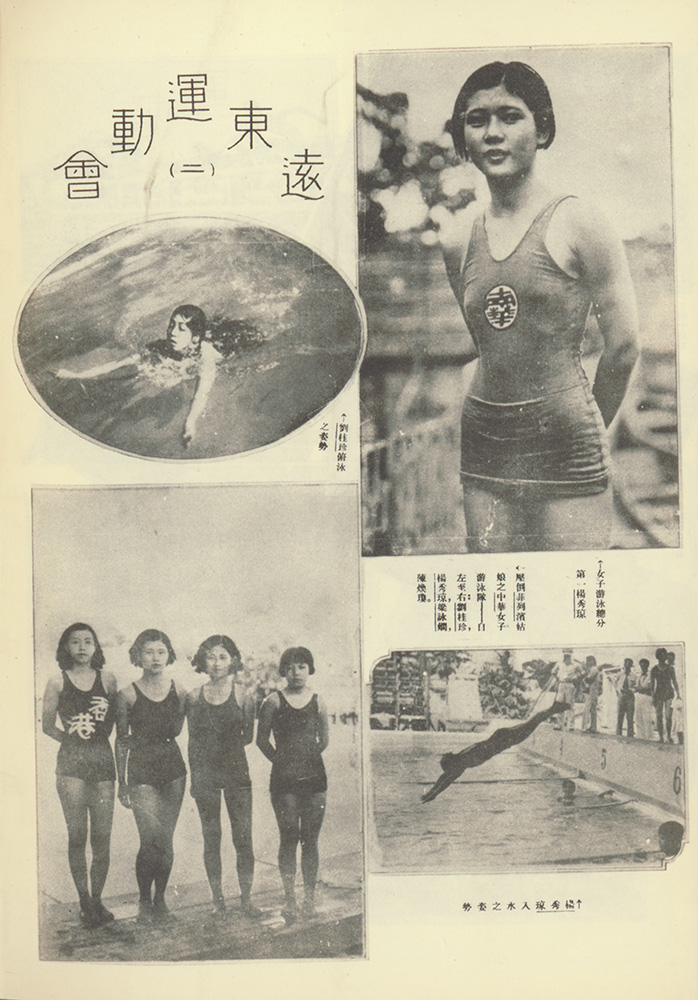

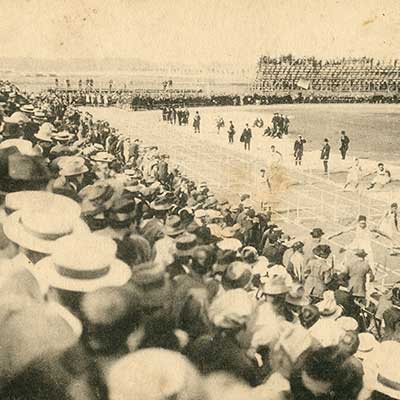

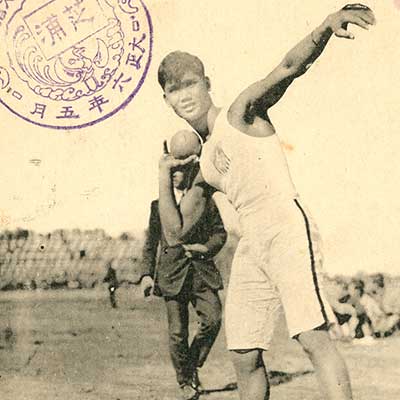

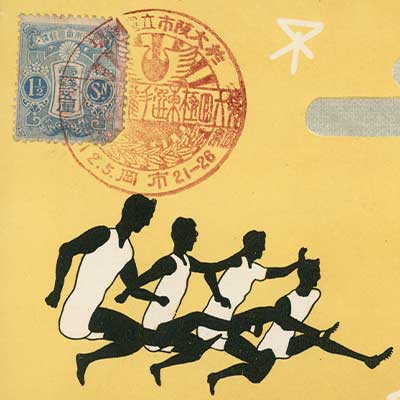

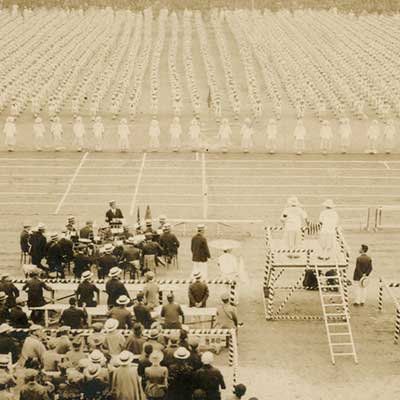

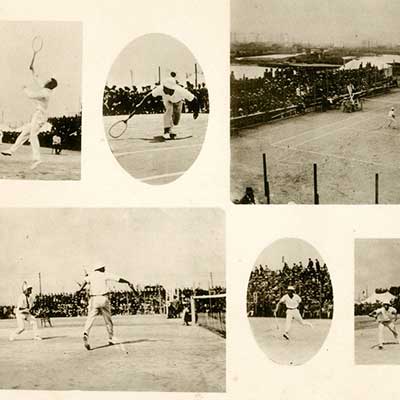

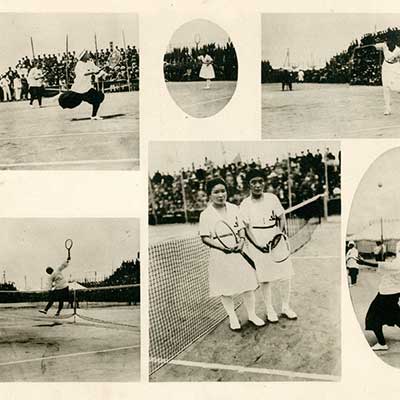

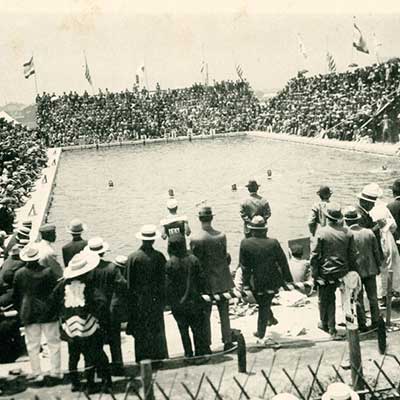

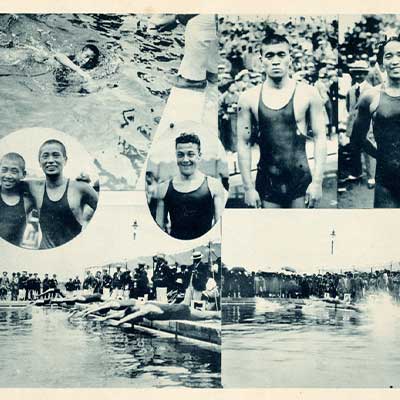

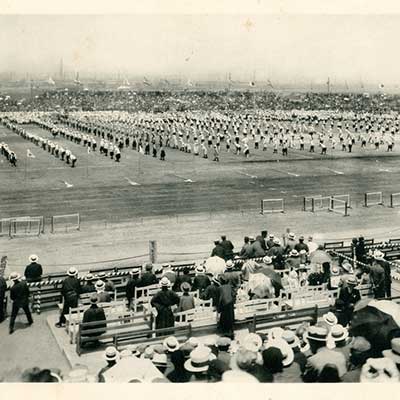

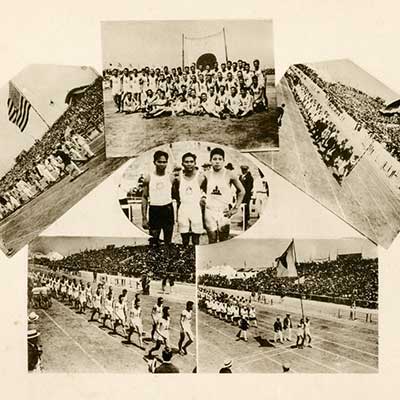

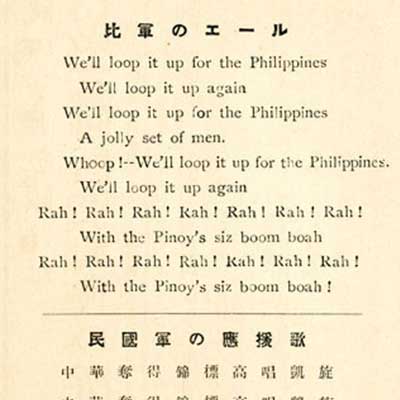

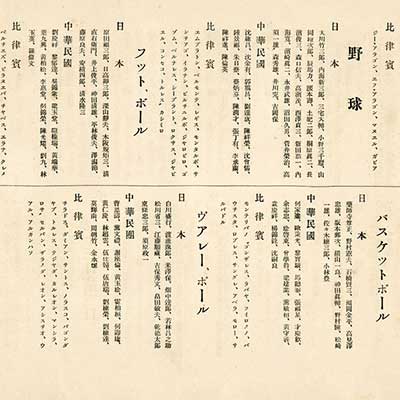

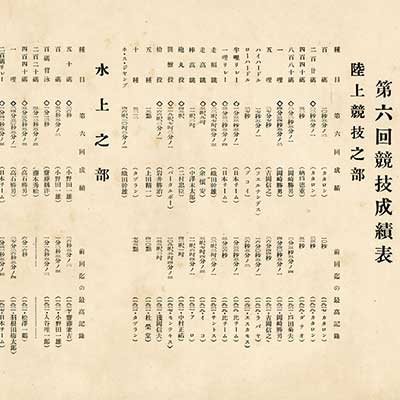

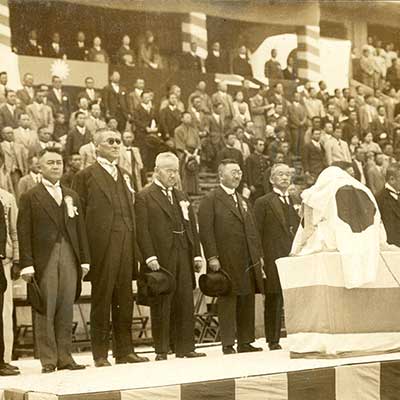

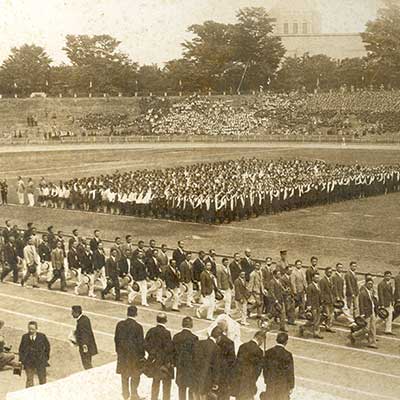

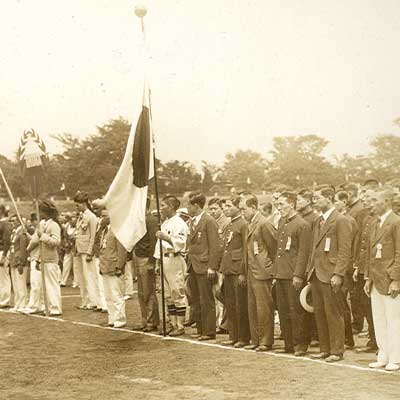

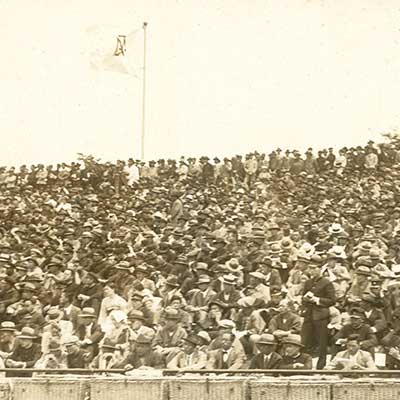

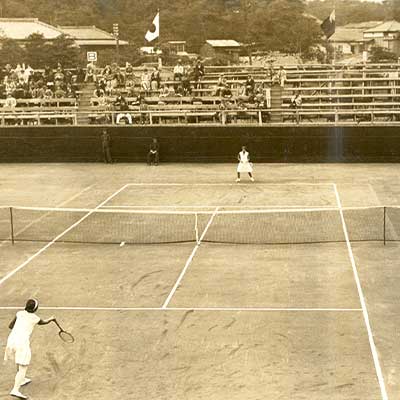

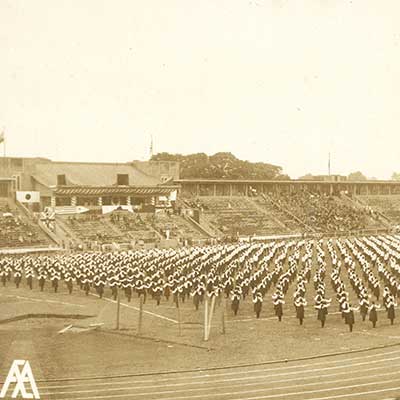

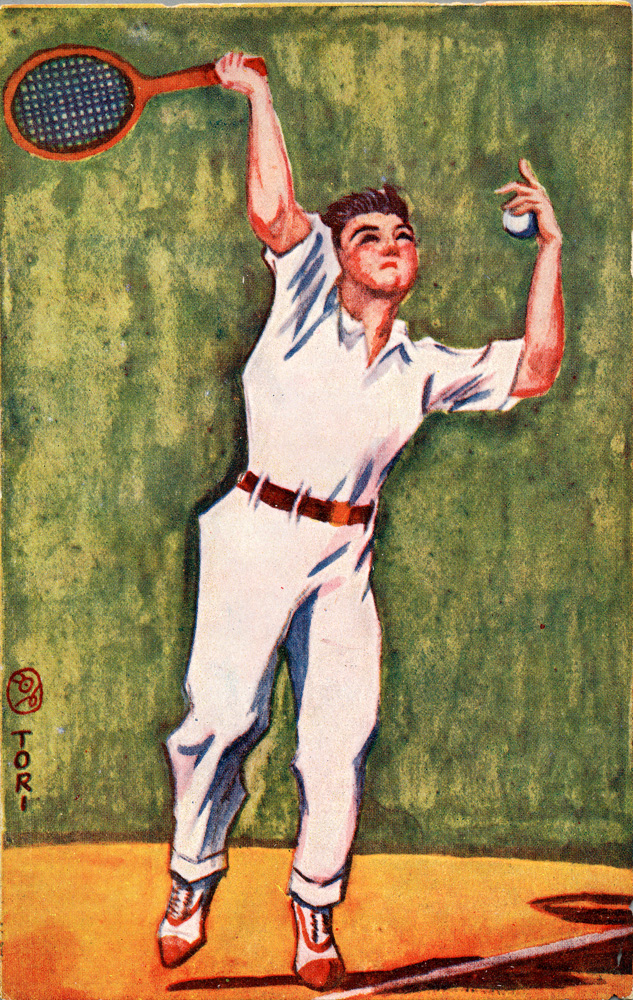

第六回極東選手権競技大会は、極東体育協会(1912年設立)の主催により、1923年5月21日から26日まで、大阪市立運動場(27000人収容、現在は大阪市中央体育館、大阪プール有する八幡屋公園)で開催された。日本での開催は二回目で、日本、中国、フィリピン三国の選手が出場し、陸上競技・水泳・野球・テニス・サッカー・バレーボール・バスケット・自転車の8種目でチャンピオンシップを争った。日本が地元の利を生かし、陸上競技、水泳、庭球(テニス)の3種目で優勝し、とりわけ女子テニスは初参加にもかかわらずシングルス(金田咲子)、ダブルス(田村富美子・梶川久子)とも一位を獲得し、大きな話題となった。なお、大会では秩父宮雍仁親王が総裁を務め、皇族がスポーツ関連の役員に就任する初めての事例を作った。

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

-

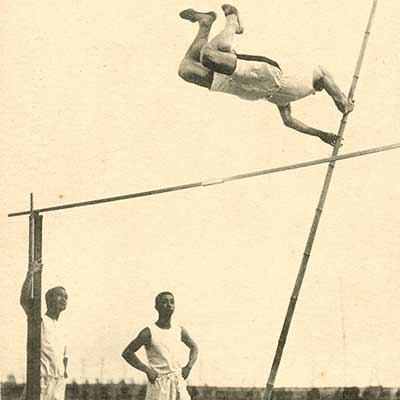

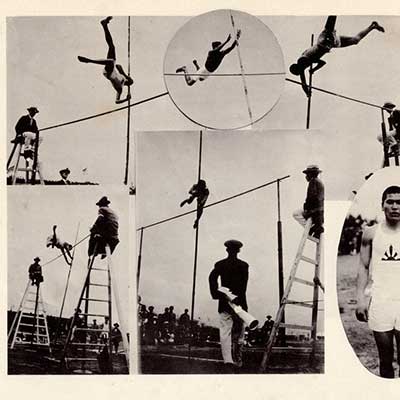

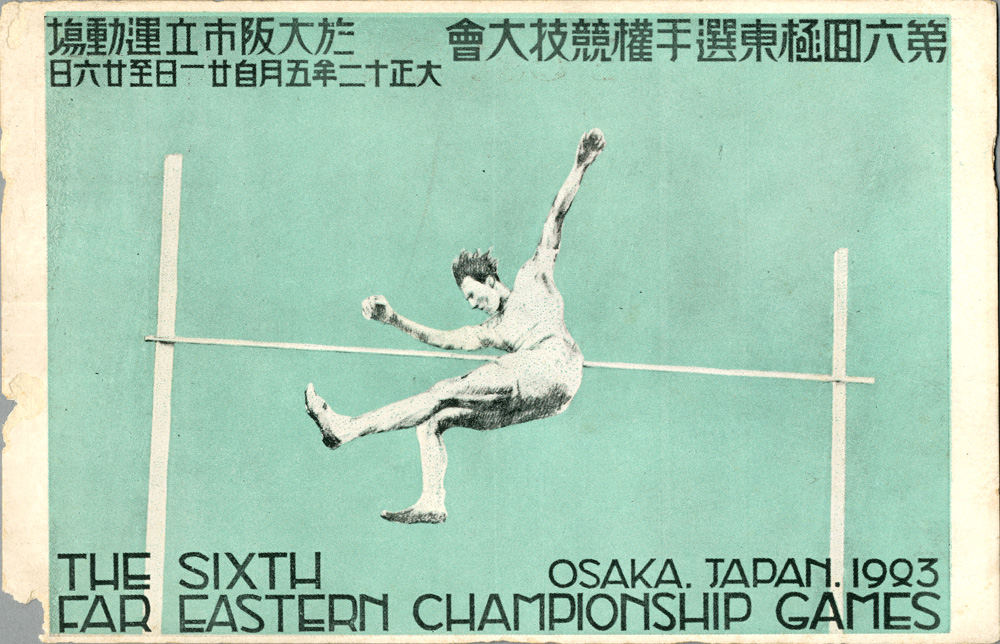

第六回極東選手権競技大会絵葉書 棒高跳び

(日文研教員個人蔵) -

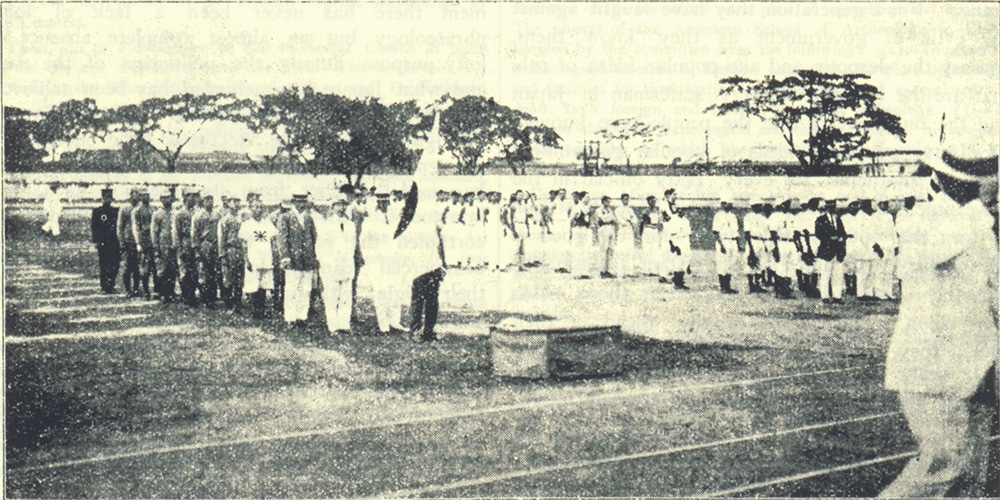

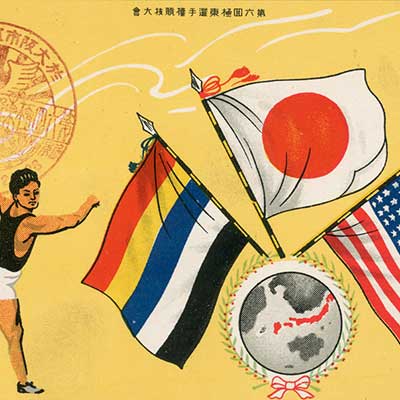

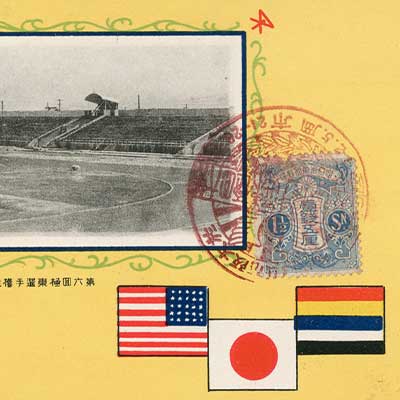

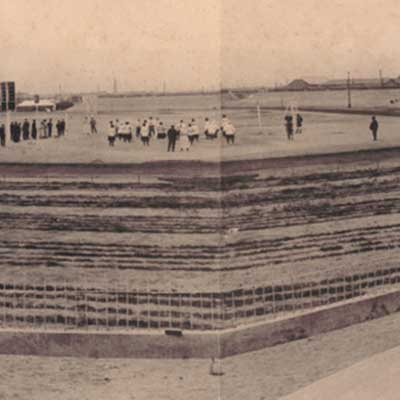

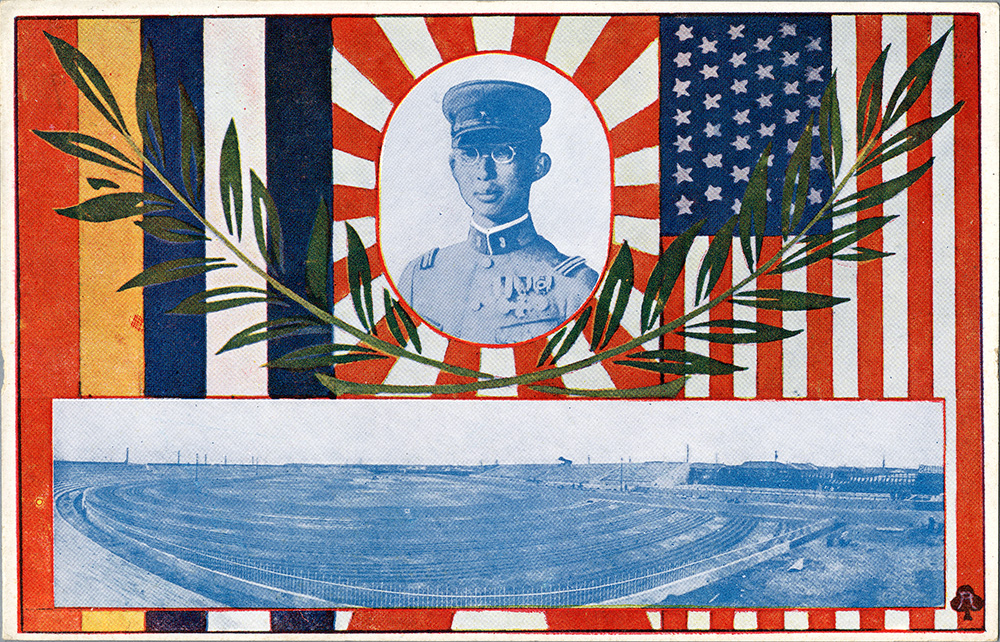

菲(米)・日・中国旗と競技場

(日文研教員個人蔵) -

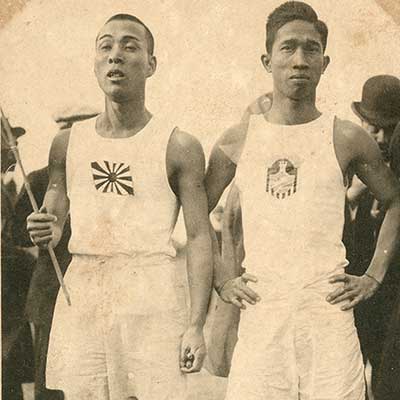

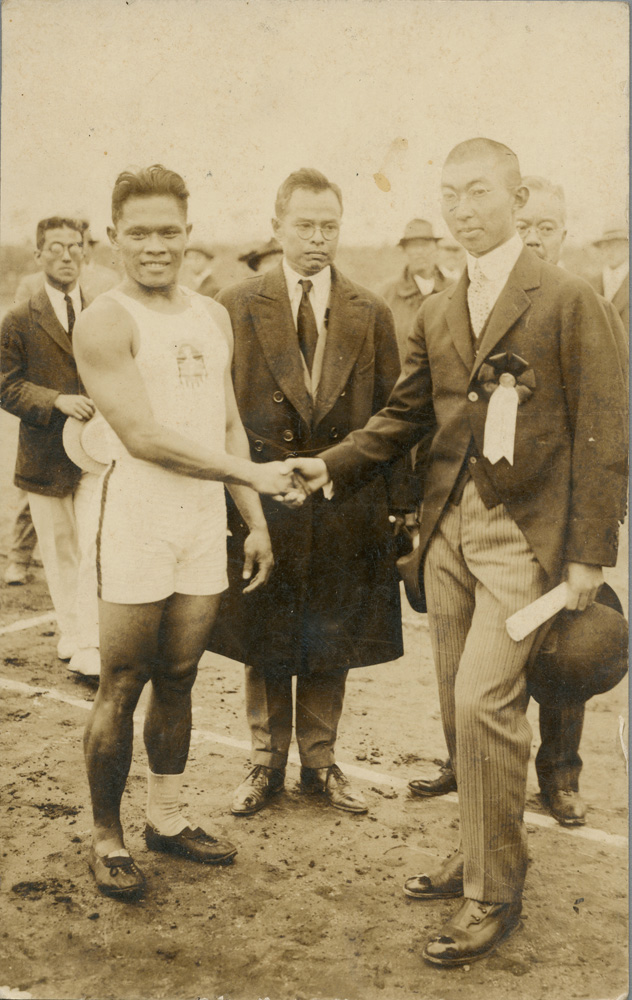

第六回極東選手権競技大会 第六回極東選手権競技大会の百碼走で優勝したフィリピン人選手カタロン(左)と握手を交わす同大会の総裁を務めた秩父宮殿下(右) -

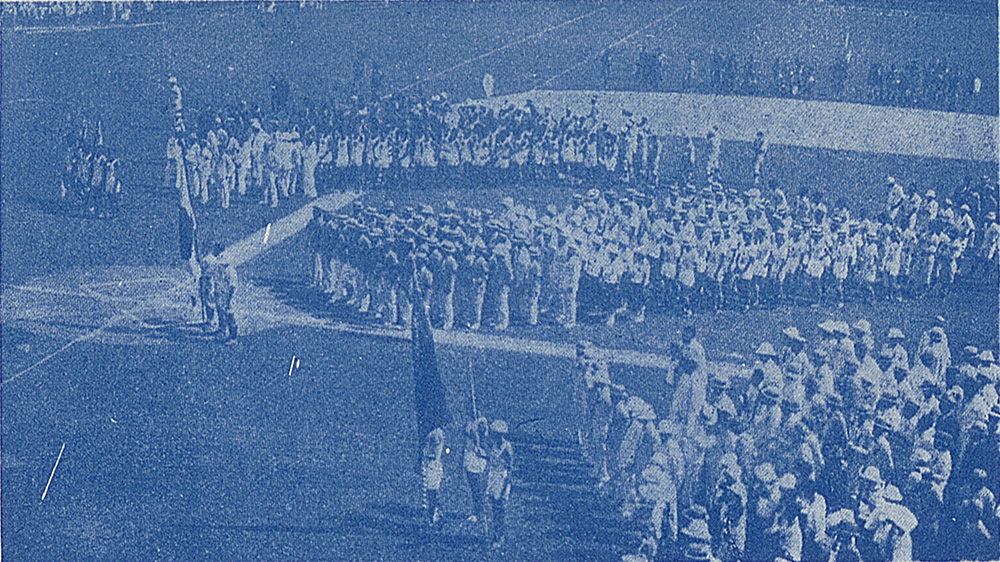

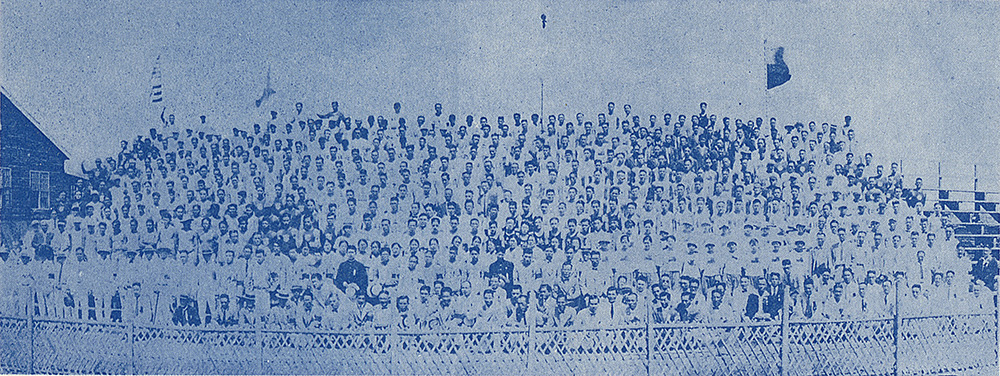

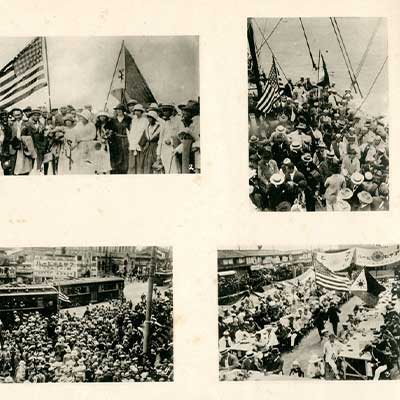

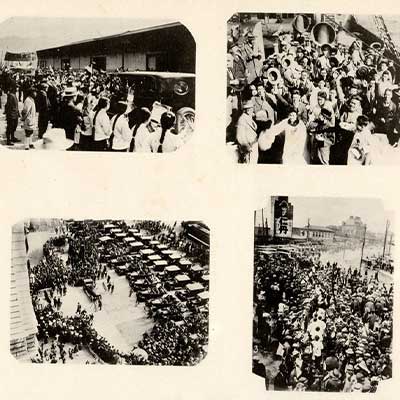

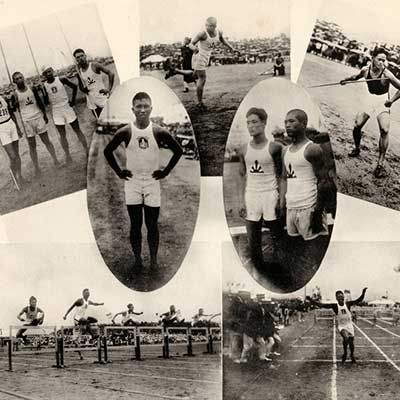

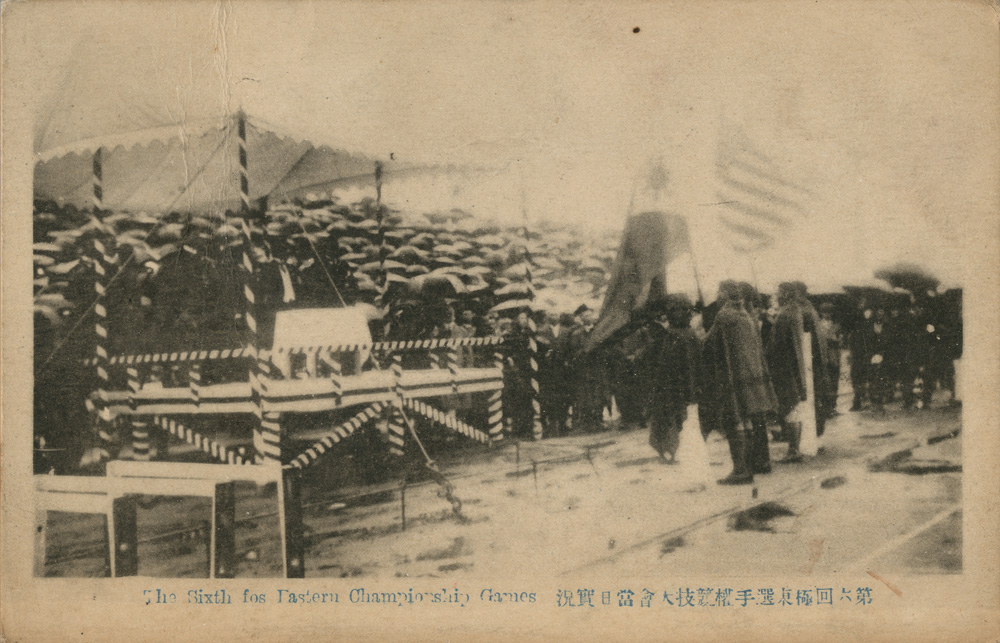

第六回極東選手権競技大会当日実況 -

第六回極東選手権競技大会当日実況 -

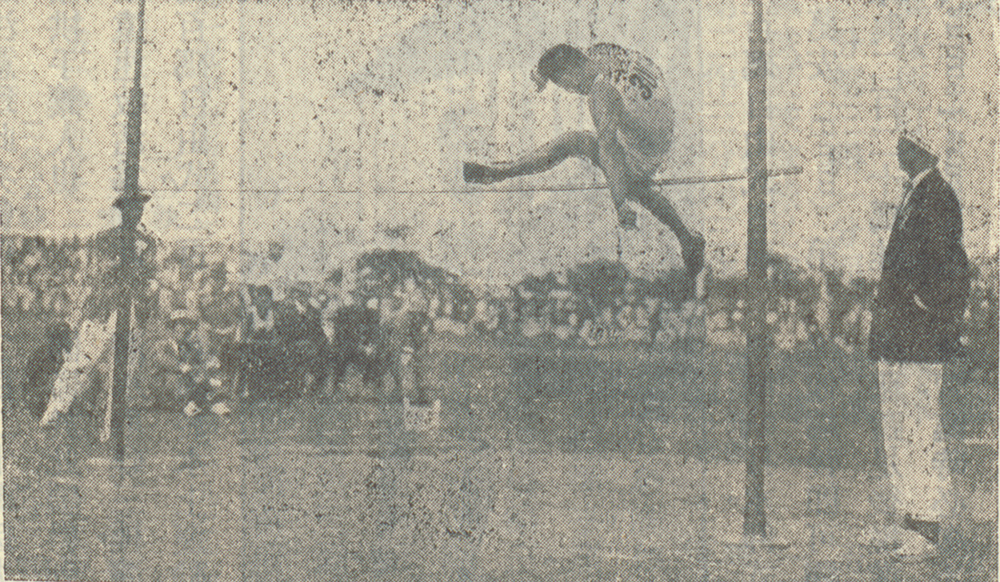

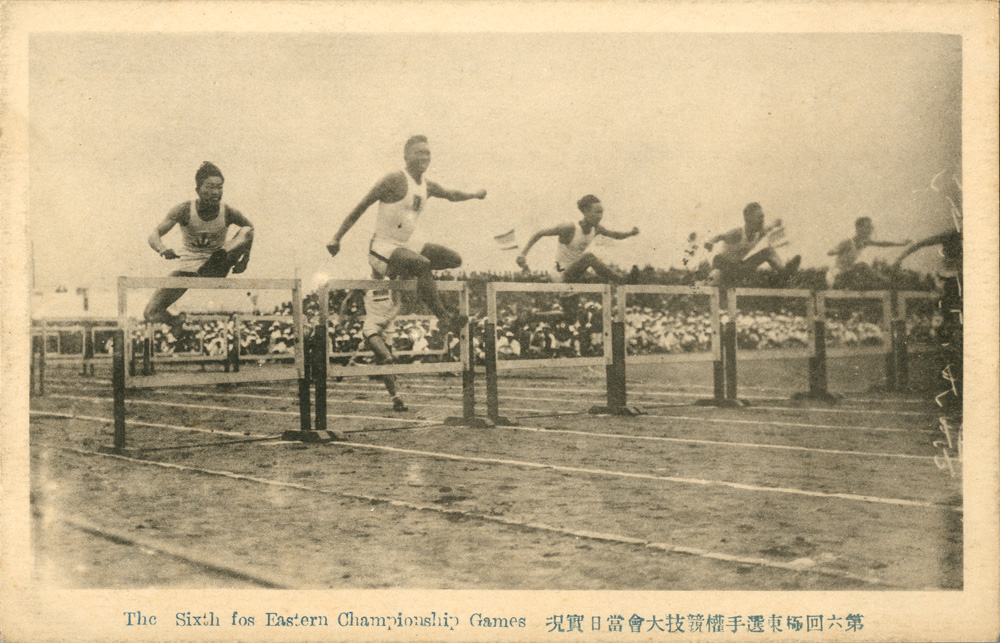

第六回極東選手権競技大会当日実況 ハードル

(日文研教員個人蔵) -

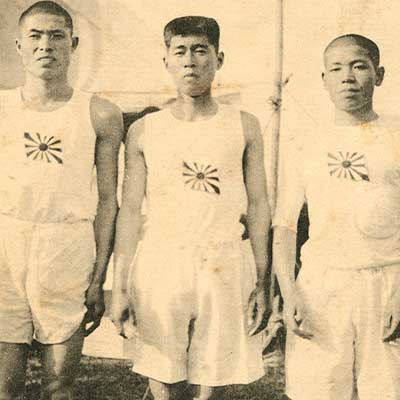

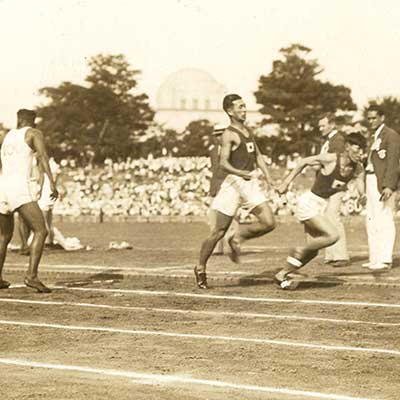

第六回極東選手権競技大会(百碼決勝瞬間カタロン一着)

(日文研教員個人蔵) -

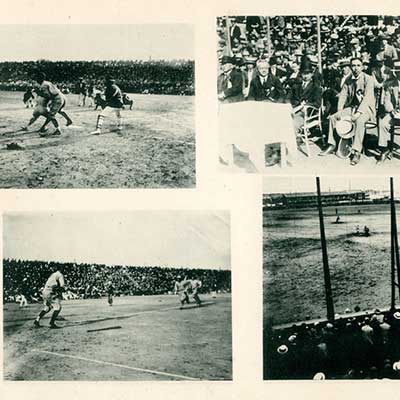

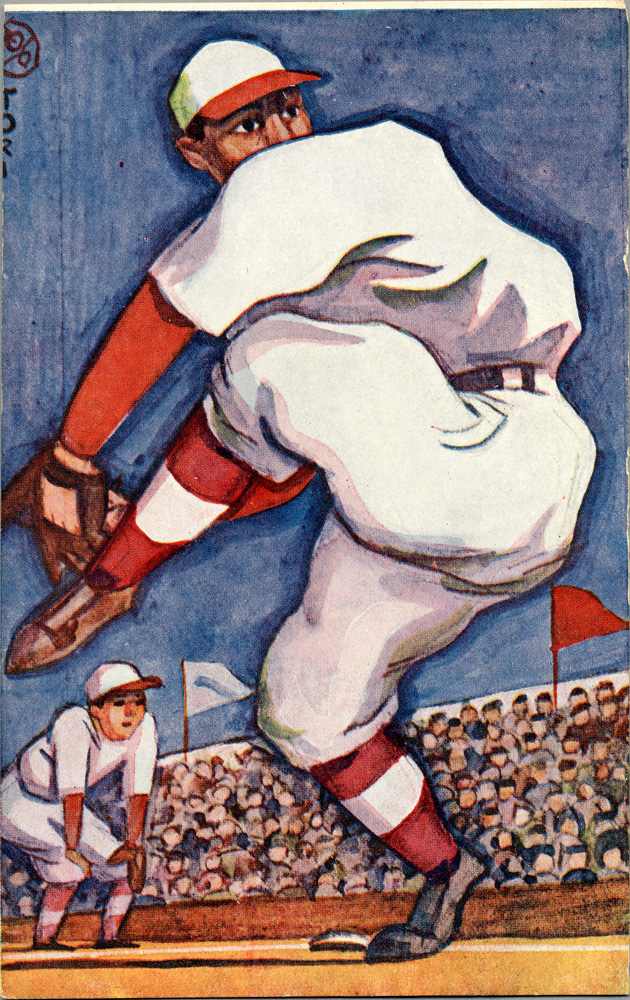

第六回極東選手権競技大会絵葉書 野球

(日文研教員個人蔵) -

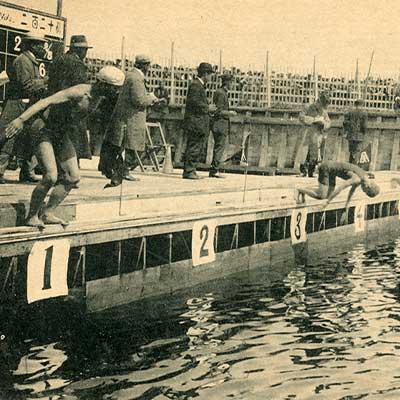

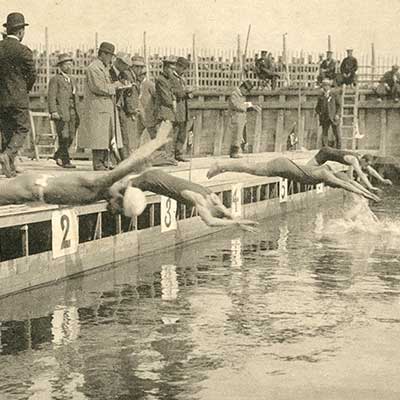

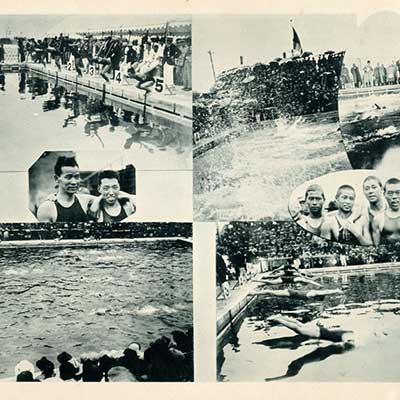

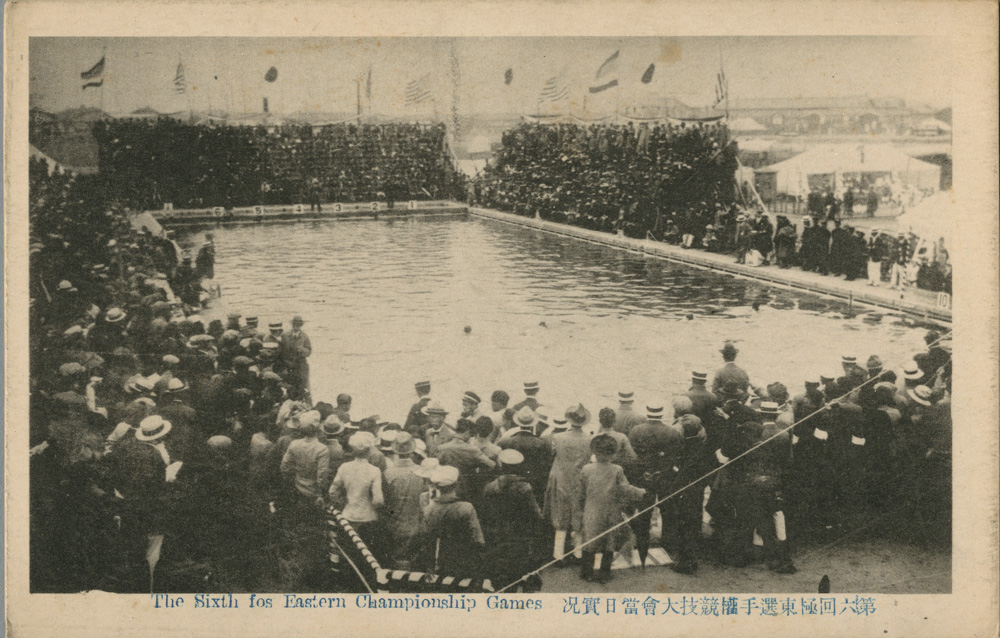

第六回極東選手権競技大会当日実況 水泳 -

第六回極東選手権競技大会(比律賓選手水泳練習) -

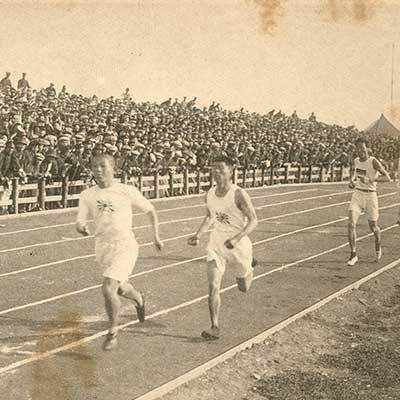

第六回極東選手権競技大会(四百四十碼決勝) -

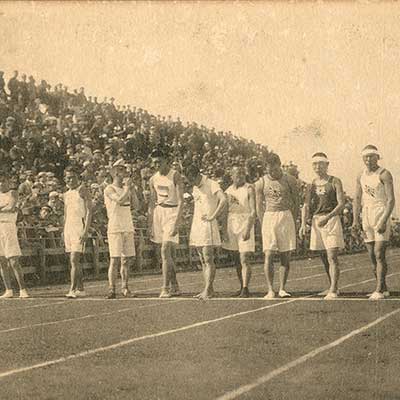

第六回極東選手権競技大会 長距離走 -

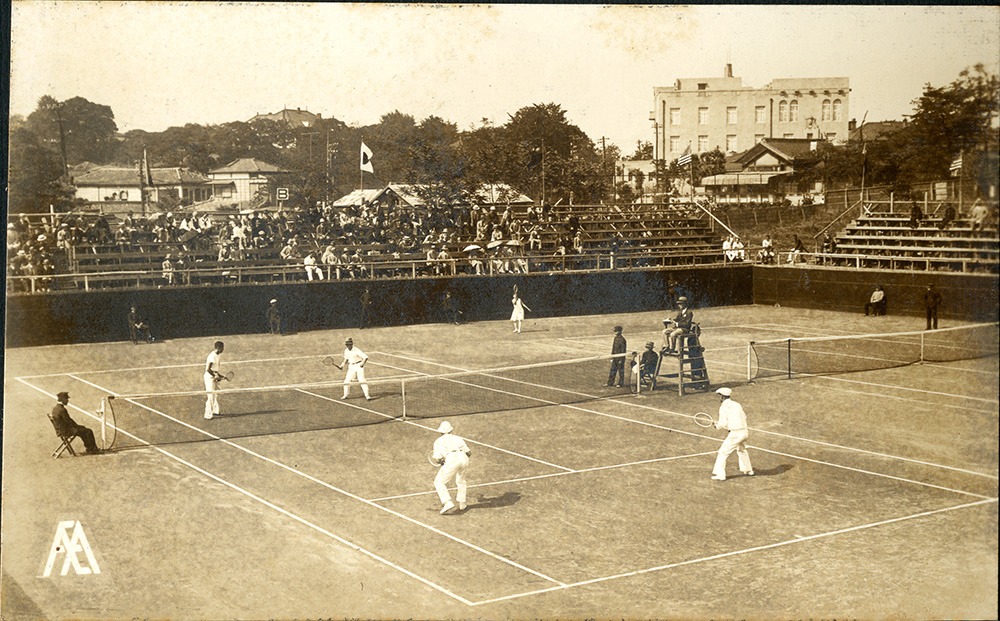

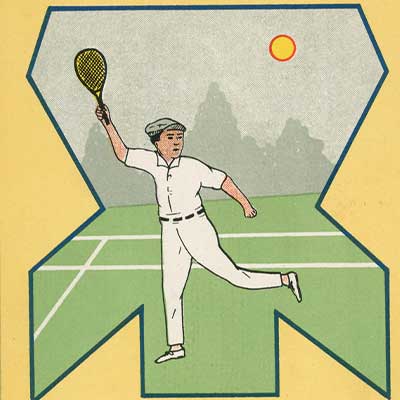

第六回極東選手権競技大会絵葉書 庭球

(日文研教員個人蔵) -

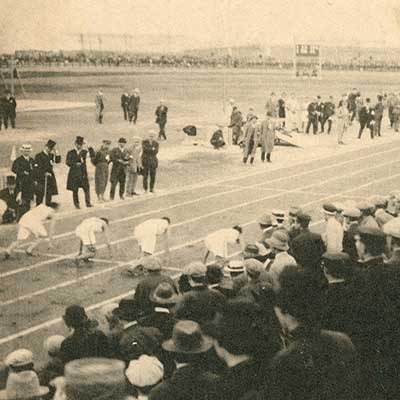

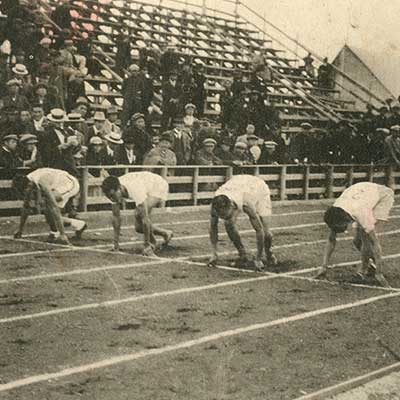

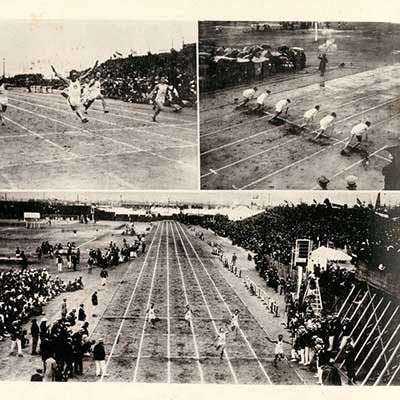

第六回極東選手権競技大会当日実況 短距離走 -

第六回極東選手権競技大会当日実況 短距離走 -

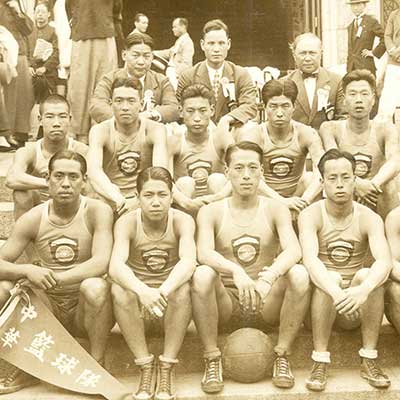

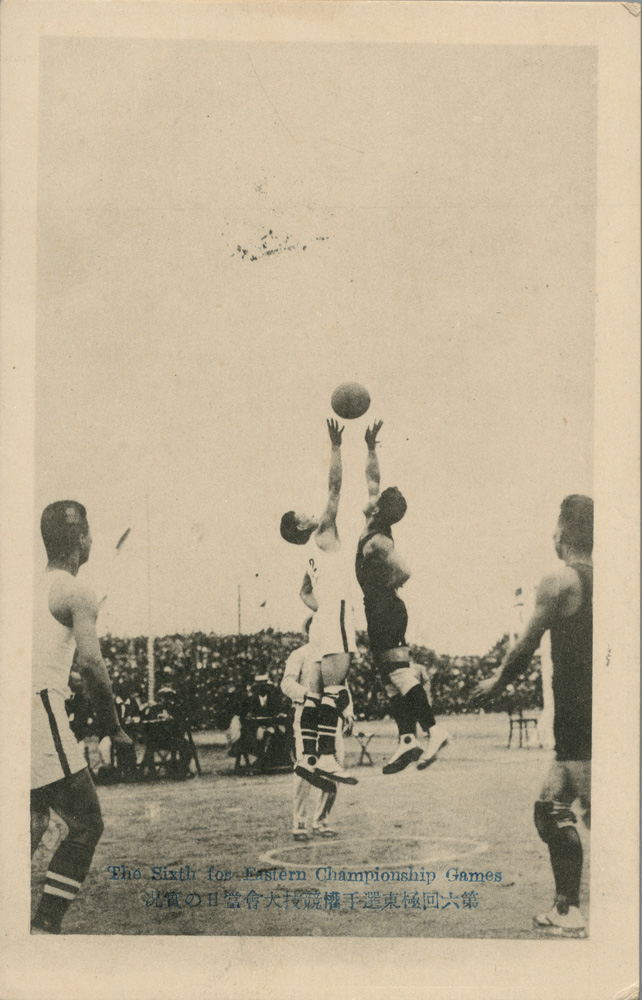

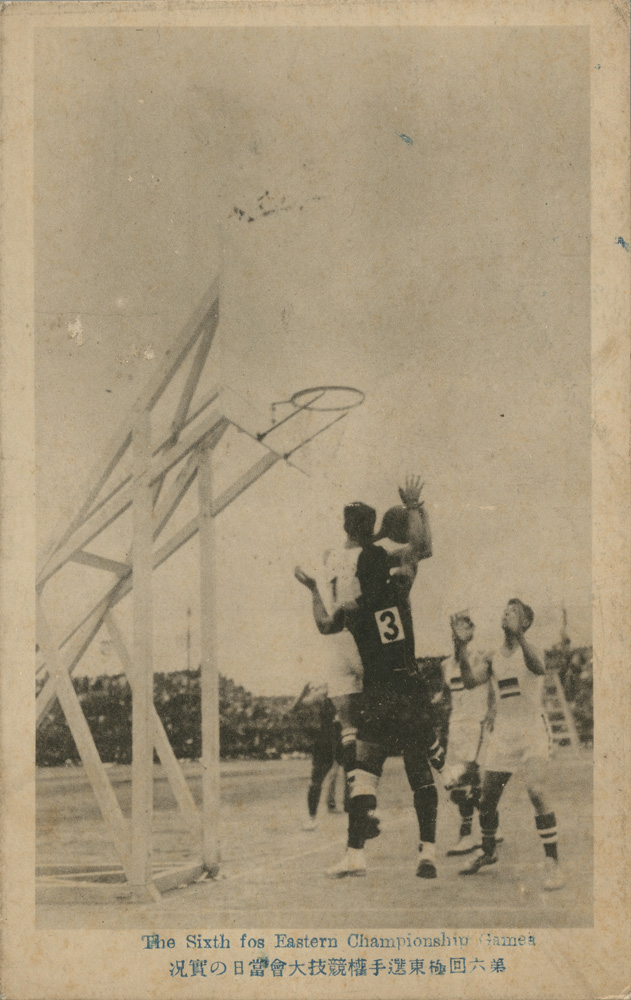

第六回極東選手権競技大会当日の実況 バスケットボール -

第六回極東選手権競技大会当日の実況 バスケットボール -

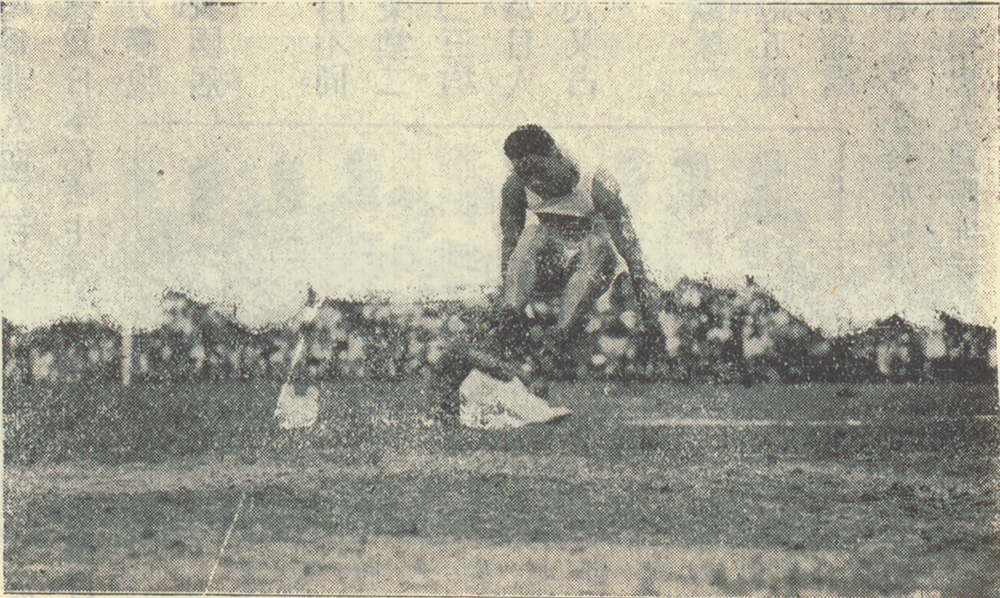

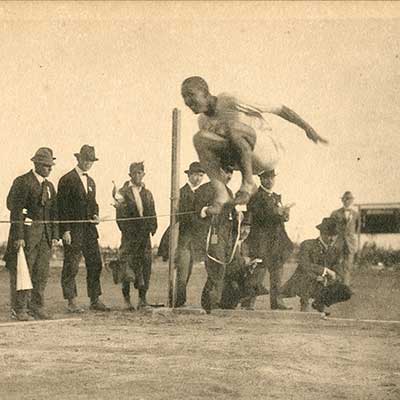

第六回極東選手権競技大会当日実況 幅跳び

(日文研教員個人蔵)

写真・絵葉書からみる

戦前のスポーツ

はじめに 極東選手権競技大会とは

1910年にアメリカ統治下のフィリピンに体育指導者として派遣されたエルウッド・スタンリー・ブラウン (Elwood Stanley Brown、1883年~1924年)の提唱で設立された極東オリンピック委員会(1920年に国際オリンピック委員会によって承認され、極東体育協会に改名)が主催し、1913年から34年まで全10回実施された国際スポーツ競技会。

フィリピン、中国、日本を順次開催国とし、第8回(1927年)までは隔年、以降1930年に第9回、1934年に第10回が開かれた。3ヶ国の他、インドとオランダ統治下のインドネシアも1回ずつ特別参加し、今日のアジア競技大会の源流の一つとなっている。

当初極東オリンピック(または東洋オリンピック)と呼ばれていたが、第3回から極東選手権競技会に改名された。

第一部:第1~10回の概要

極東選手権競技大会全10回の開催地は、第1回マニラ(1913)、第2回上海(1915)、第3回東京(1917・大正6)、第4回マニラ(1919)、第5回上海(1921)、第6回大阪(1923・大正12)、第7回マニラ(1925)、第8回上海(1927)、第9回東京(1930・昭和5)、第10回マニラ(1934)となっている。

競技種目は基本的に陸上競技、水上競技、テニス、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、自転車(第3回まで)、団体競技(第8回より))の8種目で、各競技の成績はポイント制で表され、全体の総合点を競う形で行われた。

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

第1回大会

(マニラ、1913年2月1日~8日)

日本は陸上選手2名と野球チームを派遣。野球は優勝を飾った。総合優勝国はフィリピン。

-

THE FAR EAST 表紙:日本選手の田舎片善次がマニラマラソンで優勝を果たす(Photo by courtesy Bureau of Education, Philippine Islands)

(出典:THE FAR EAST第52号)

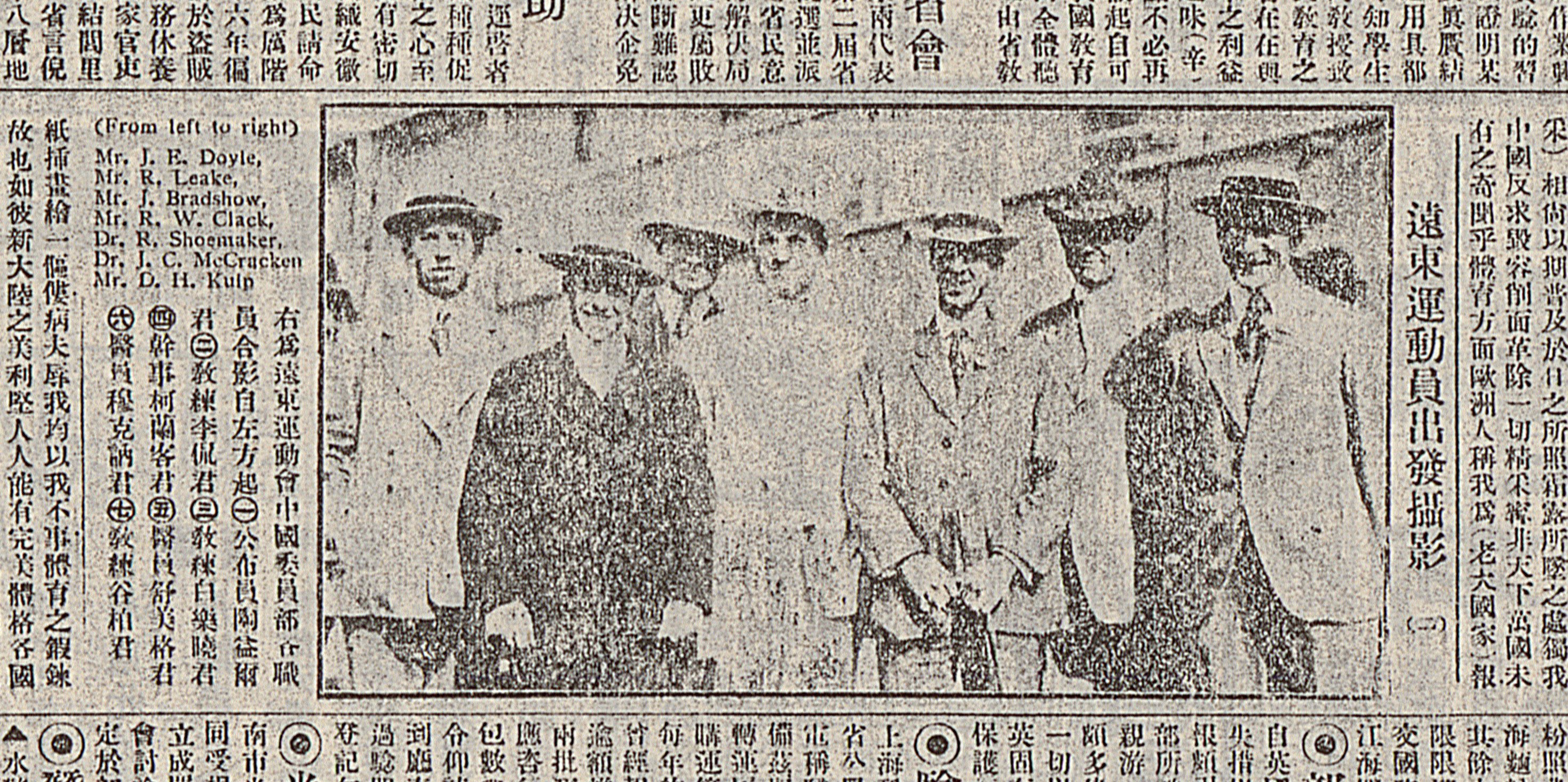

フィリピンの代表選手たち。中央はTutherly、右は帽子を被るBrown、左は Croneで、彼らはみな委員会の成員である(Photo by courtesy Bureau of Education, Philippine Islands)

(出典:THE FAR EAST第52号)

-

第2回大会

(上海、1915年5月15日~22日)

日本は陸上、水泳、テニス、バレーボール、自転車の5種目に参加。

テニスは優勝を飾った。総合優勝国は中国。

第3回大会

(東京、1917年5月8日~12日)

日本初の国際大会。日本は全種目に参加。陸上、水泳、野球、テニス、自転車の5種目で優勝。

総合優勝国は日本。(第二部解説参照)

第4回大会

(マニラ、1919年5月12日~17日)

日本は陸上、水泳、テニスの3種目に参加。テニスは優勝を飾った。総合優勝国はフィリピン。

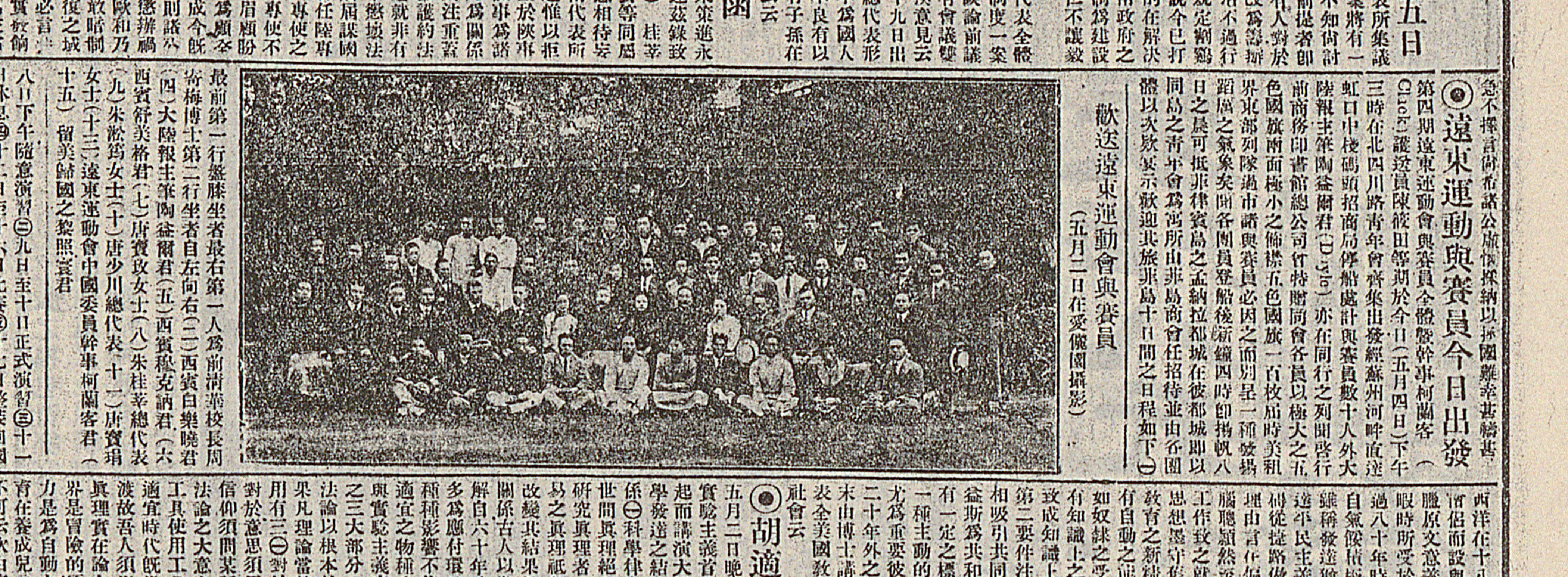

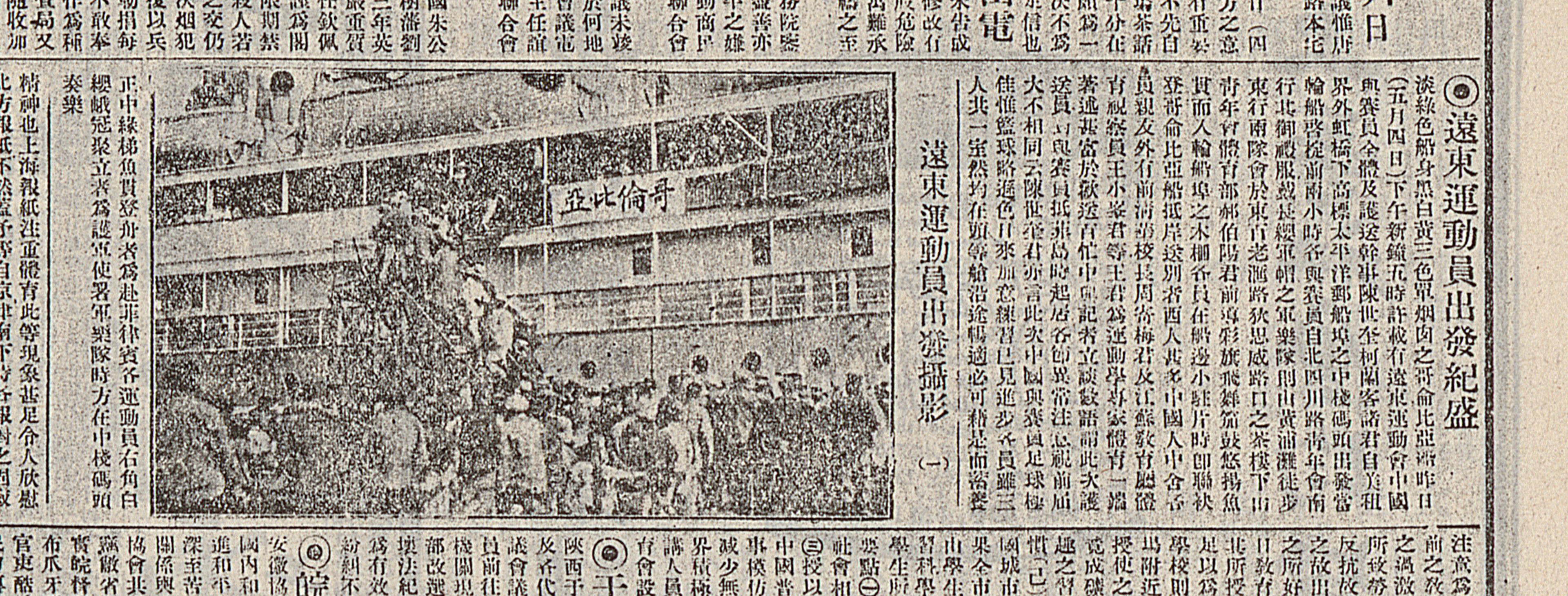

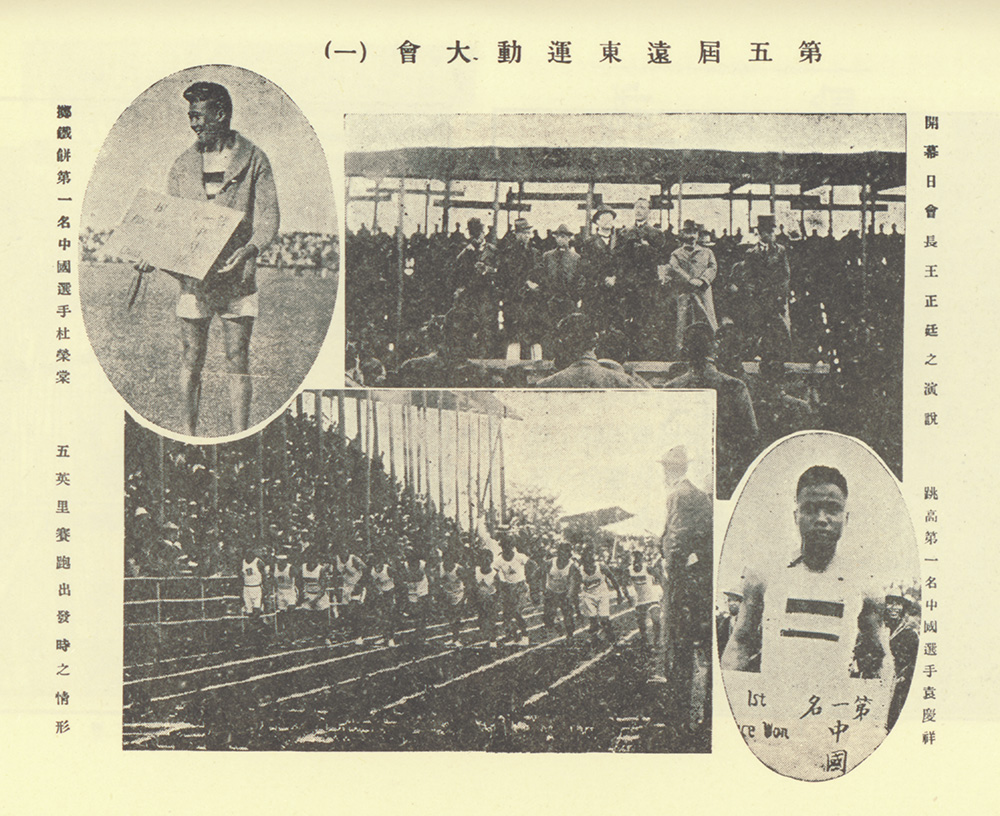

第5回大会

(上海、1921年5月30日~6月4日)

日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

150名の選手団を派遣したが、優勝種目無しに終わった。総合優勝国はフィリピン。

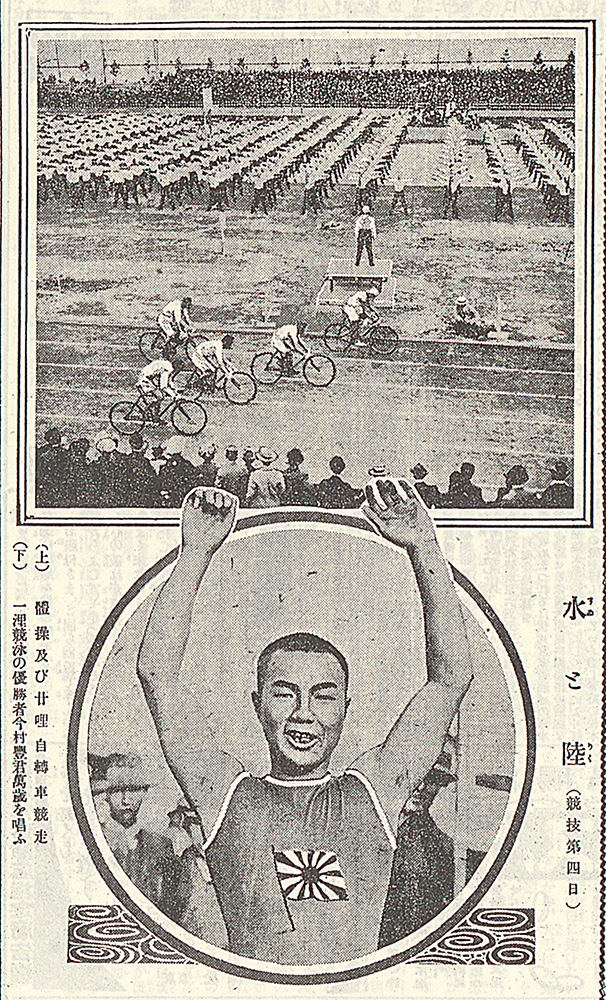

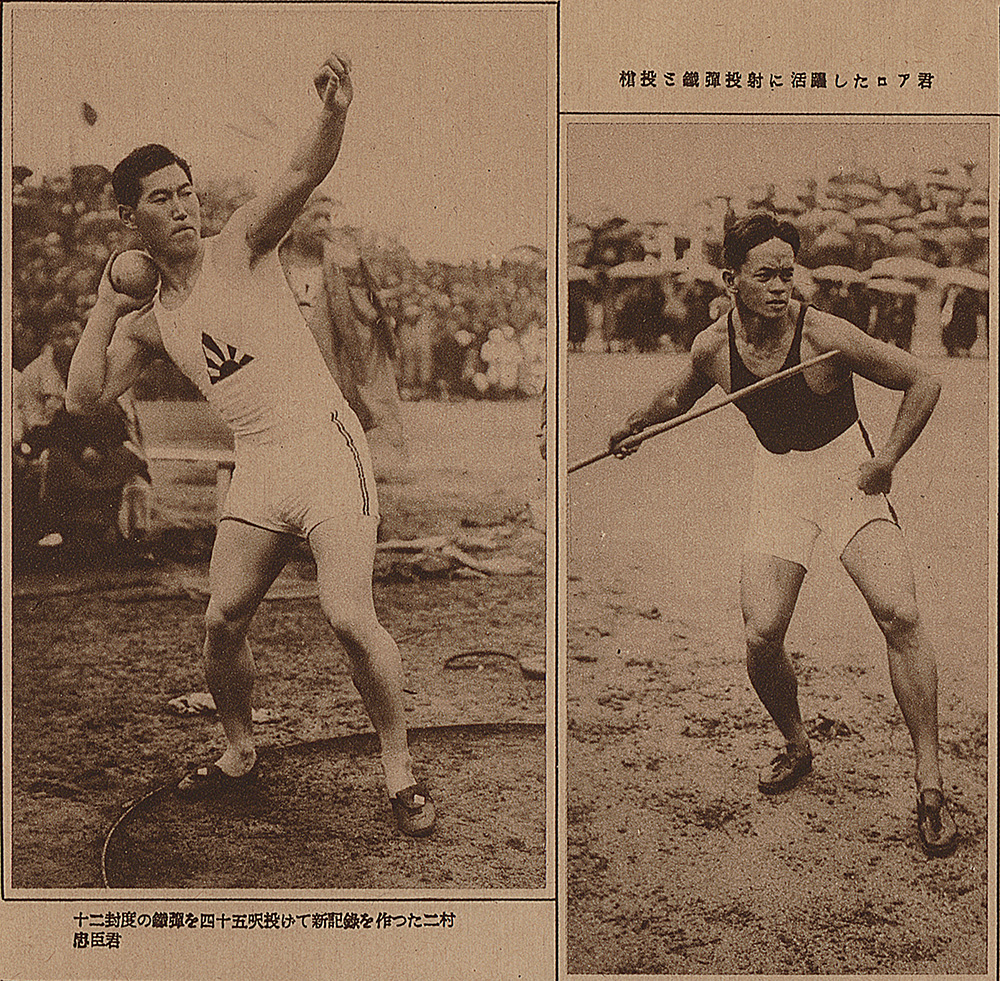

第6回大会

(大阪、1923年5月21日~26日)

開催国として、日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目にエントリー。

陸上、水泳、テニスの3種目で優勝。総合優勝国は日本。(第2部解説参照)

-

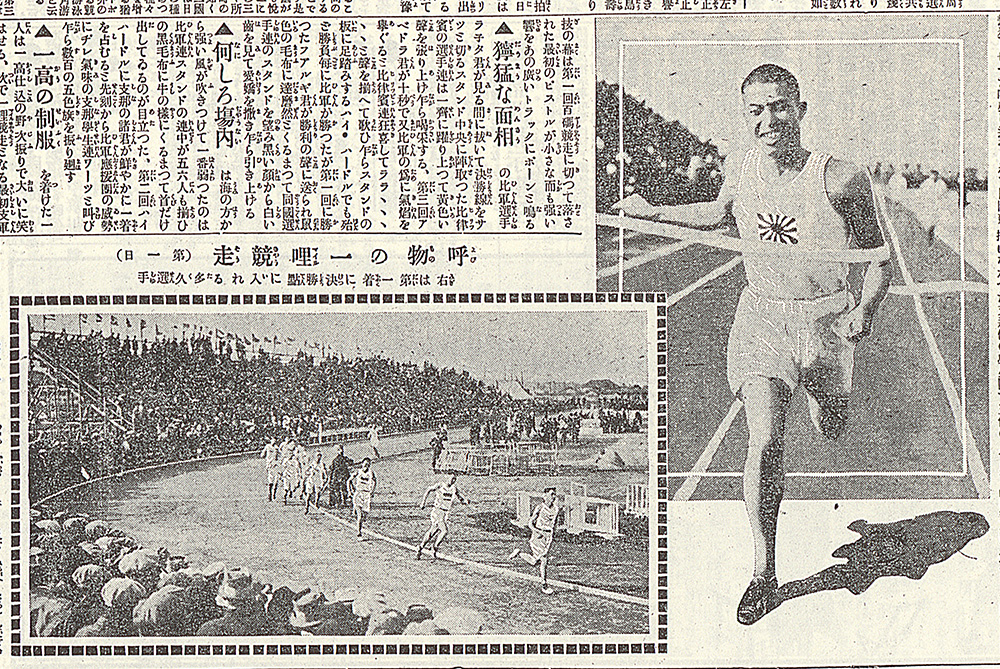

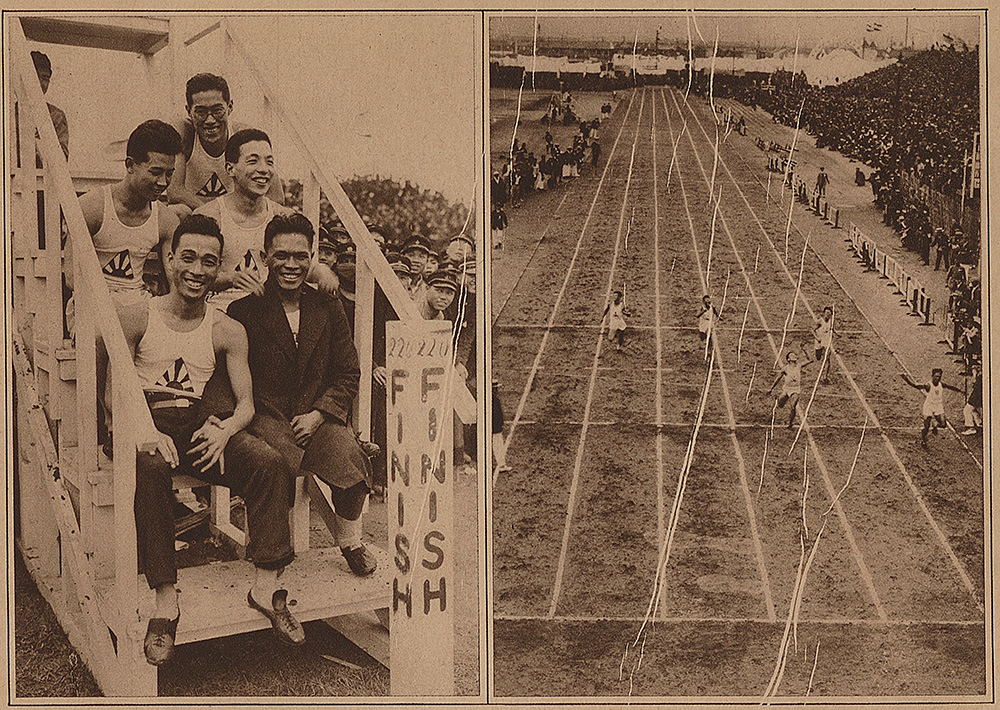

問題の四百四十碼競走は我が納戸君と比軍のダナオ君との接戦を予想されたが、比軍のダナオ、マリナオの両軍ともスタートを誤って第二コーナーを廻る迄最後に殘され第二コーナー後のストレース・コースに移ってからダナオ君猛烈なスピードを出して納戸君を追い、スラト(ママ)では大接戦となり結局納戸君の一着となったが、若しダナオ君のスタートがよかったら納戸君は負けて居たかも知れない、写真は第二コーナーを過ぎ、ダナオ君が徐徐ピッチを上げて納戸君に迫らんとするところである、先頭は納戸徳重君、次は向って左から松重秀雄君、淺野均一君、民国の張茂林君、マリナオ君で、ダナオ君は丁度松重君の蔭になり、其肩のところに僅かに顔の一部を見せている

(出典:アサヒ・スポーツ1923)

-

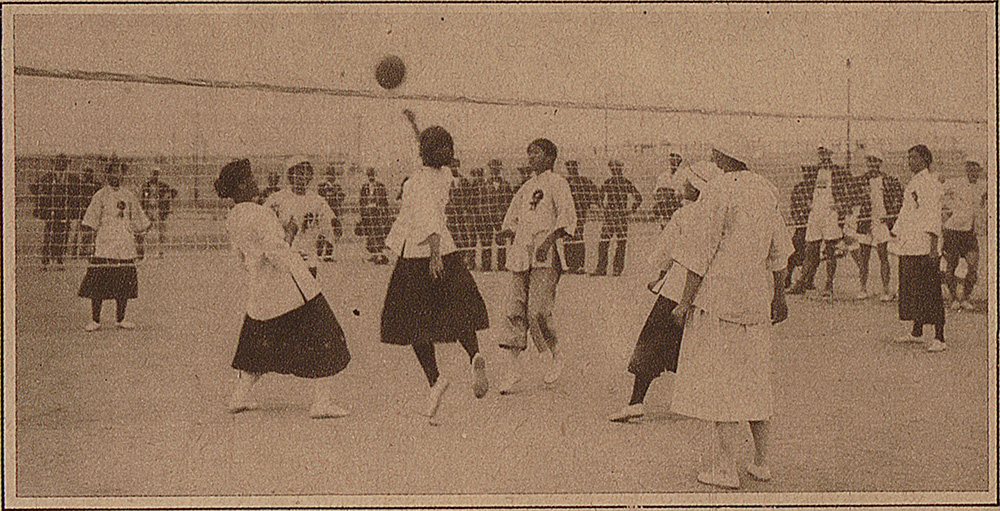

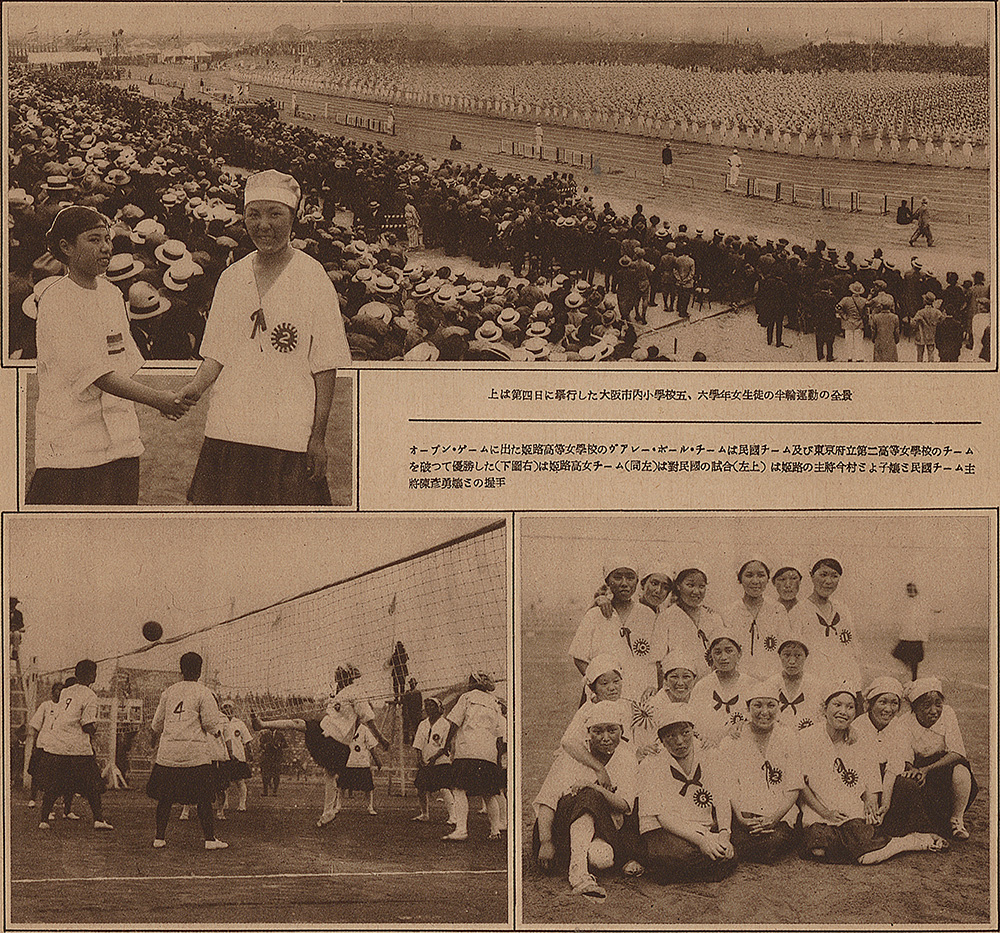

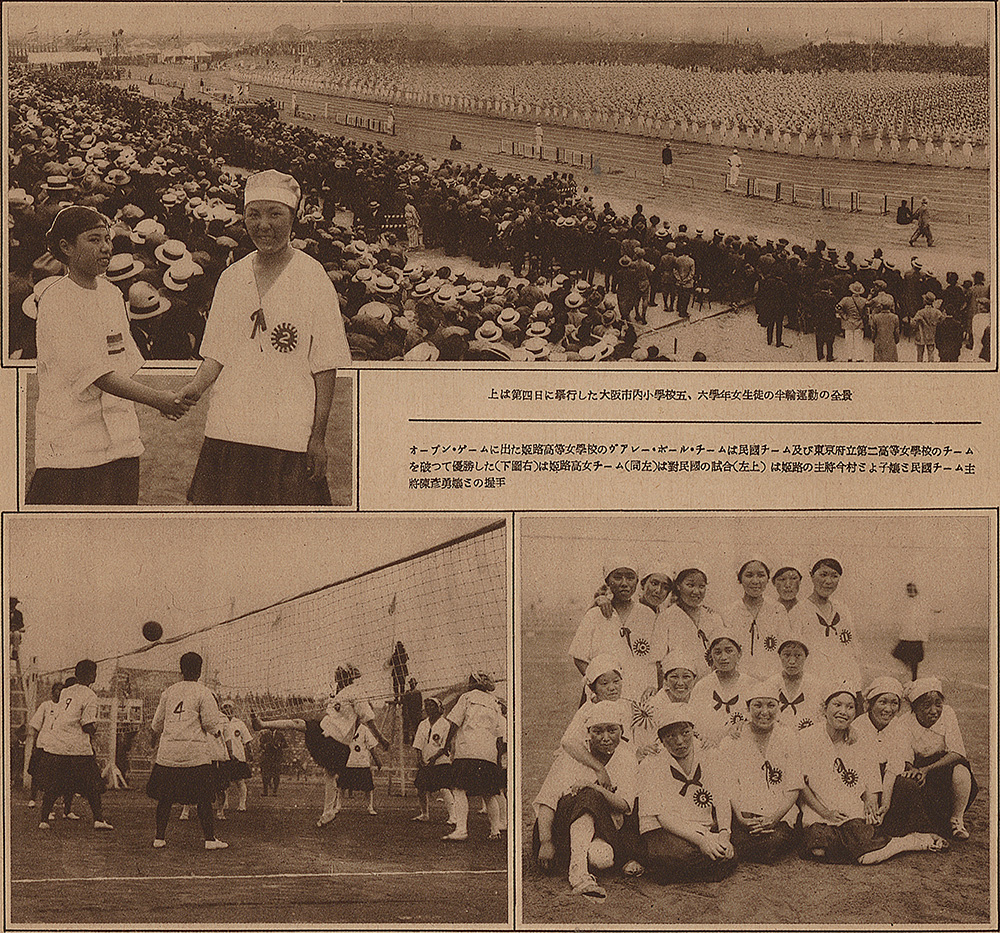

上は第四日に挙行した大阪市内小学校五、六学年女生徒の半輪運動の全景/オープン・ゲームに出だ姫路高校女学校のヴァレー・ボールは民国チーム及び東京府立第二高等女学校のチームを破って優勝した(下図右)は姫路高女チーム(同左)は対民国の試合(左上)は姫路の主将今村とよ子嬢と民国チーム主将陳彦勇嬢との握手

(出典:アサヒ・スポーツ1923)

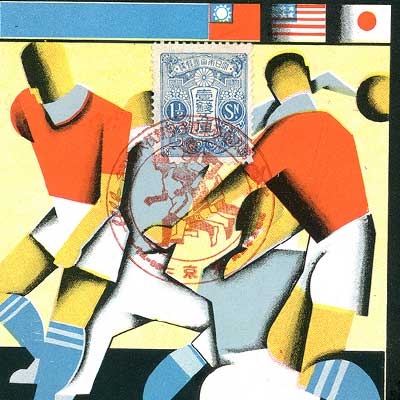

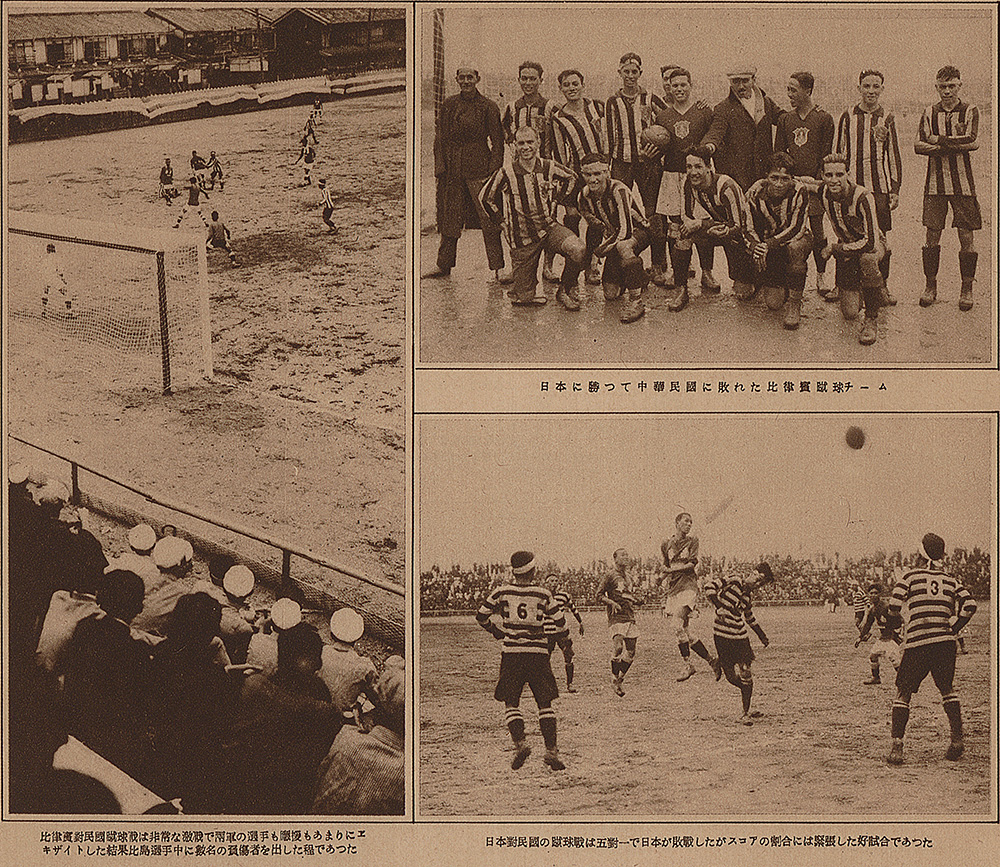

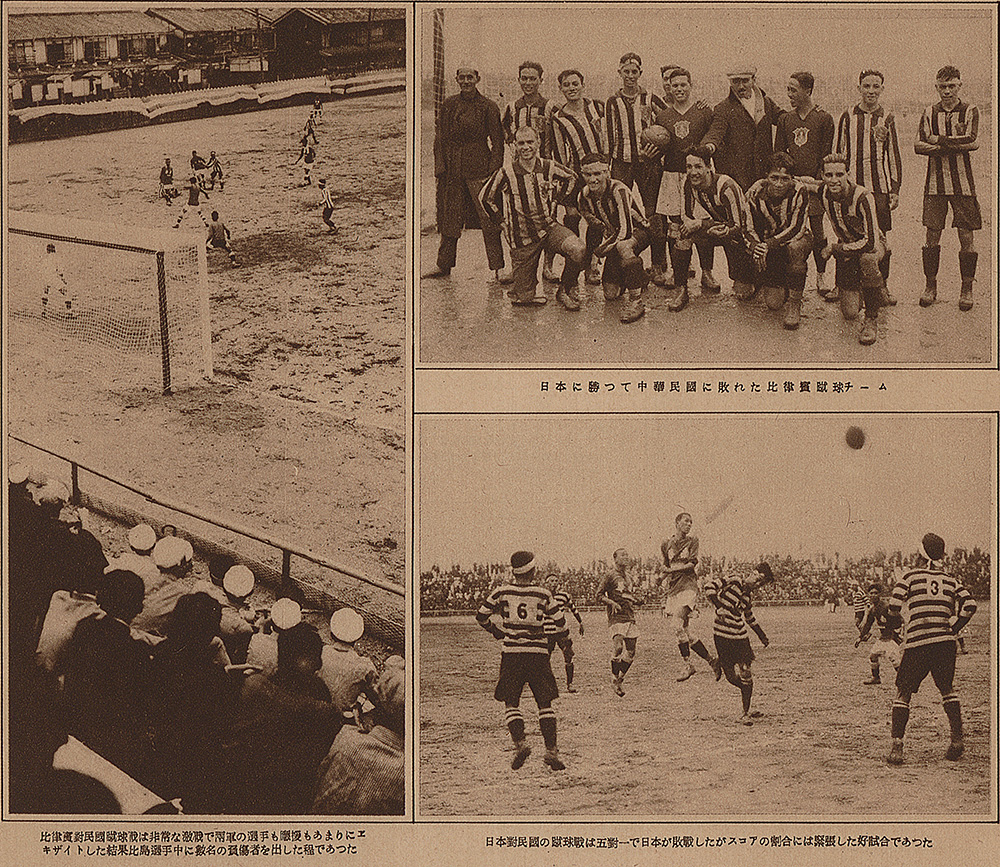

右上:日本に勝って中華民国に敗れた比律賓蹴球チーム/右下:日本対民国の蹴球戦は五対一で日本が敗戦したがスコアの割合には緊張した好試合であった/左:比律賓対民国蹴球戦は非常な激戦で両軍の選手も応援もあまりにエキザイトした結果比島選手中に数名の負傷者を出した程であった

(出典:アサヒ・スポーツ1923)

-

-

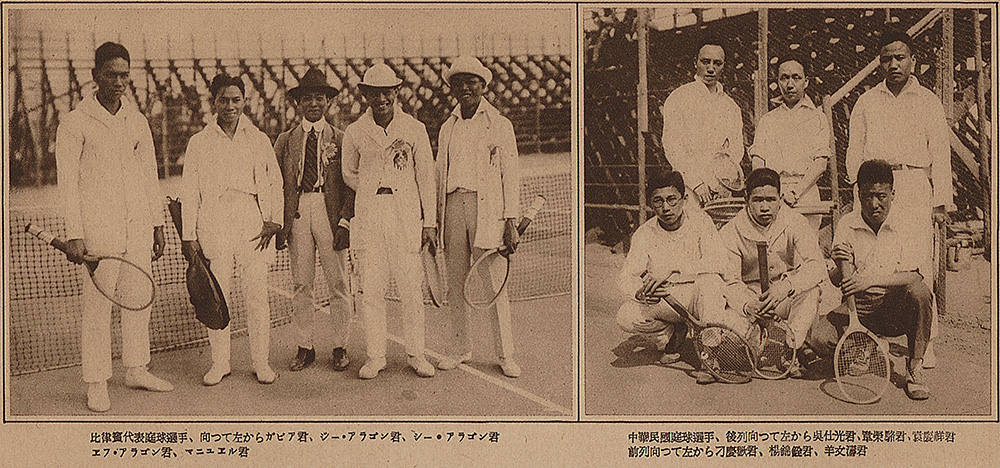

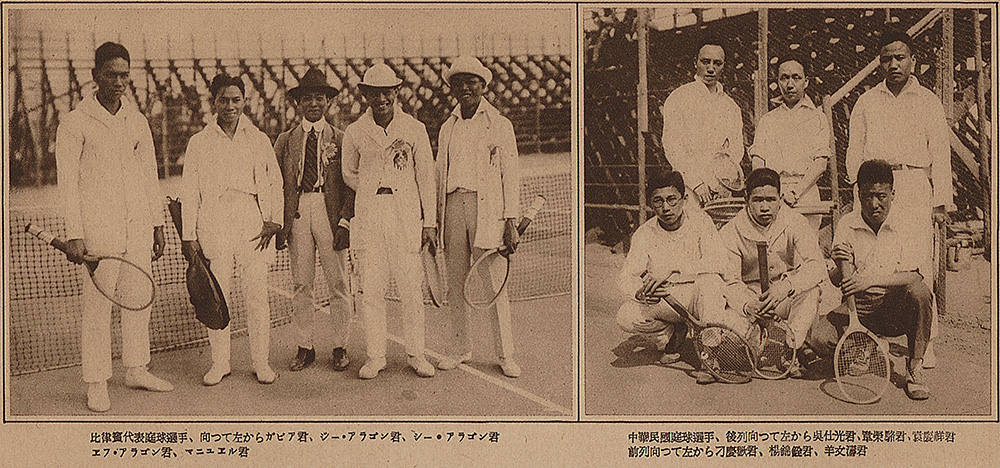

右:中華民国庭球選手、後列向って左から呉仕光君、韋栄駱君、袁慶祥君 前列向って左から刁慶歓君、楊錦銓君、羊文濤君/左:比律賓代表庭球選手、向って左からガビア君、ジー・アラゴン君、シー・アラゴン君、エフ・アラゴン君、マニユエル君

(出典:アサヒ・スポーツ1923)

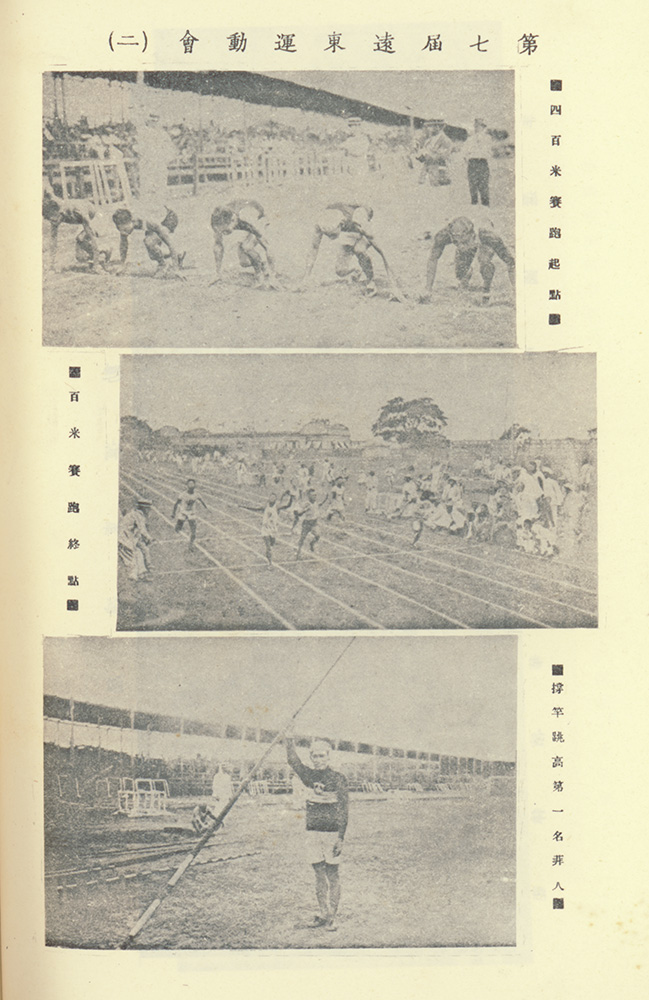

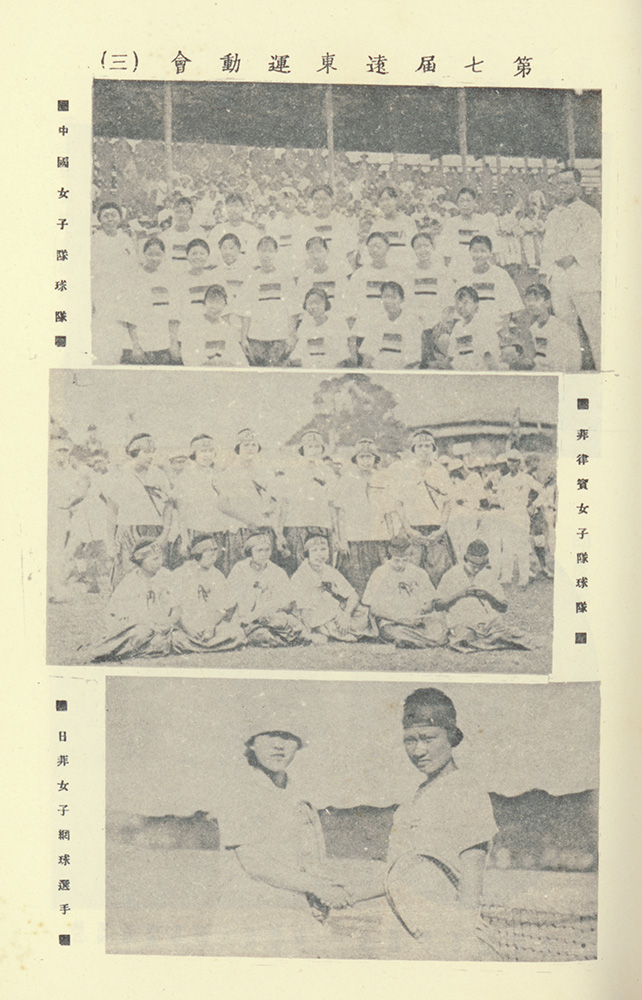

第7回大会

(マニラ、1925年5月16日~22日)

日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

水泳、テニスの2種目で優勝。総合優勝国はフィリピン。

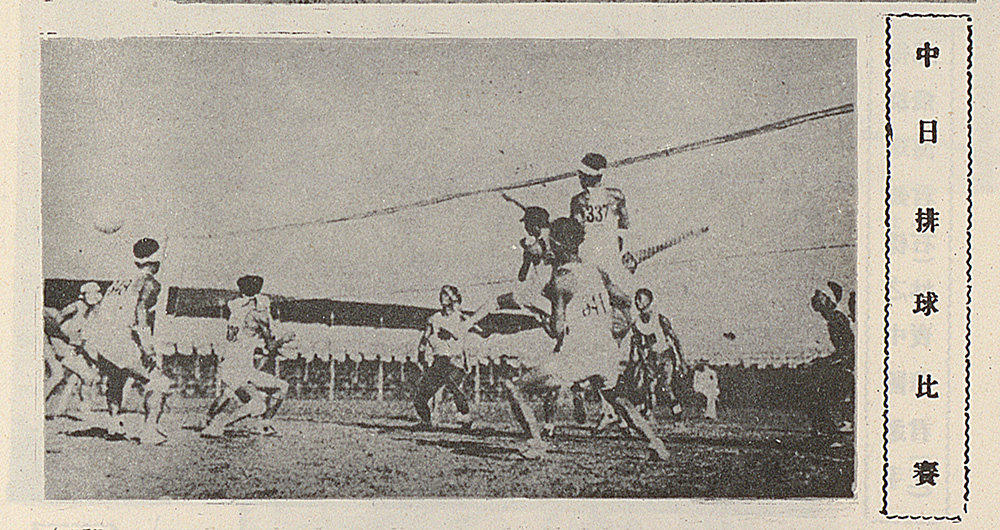

第8回大会

(上海、1927年8月27日~9月5日)

日本は陸上、団体競技(800・1600メートルリレー、5種・10種競技)、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

陸上、団体競技、野球3種目の優勝を飾った。総合優勝国は日本。

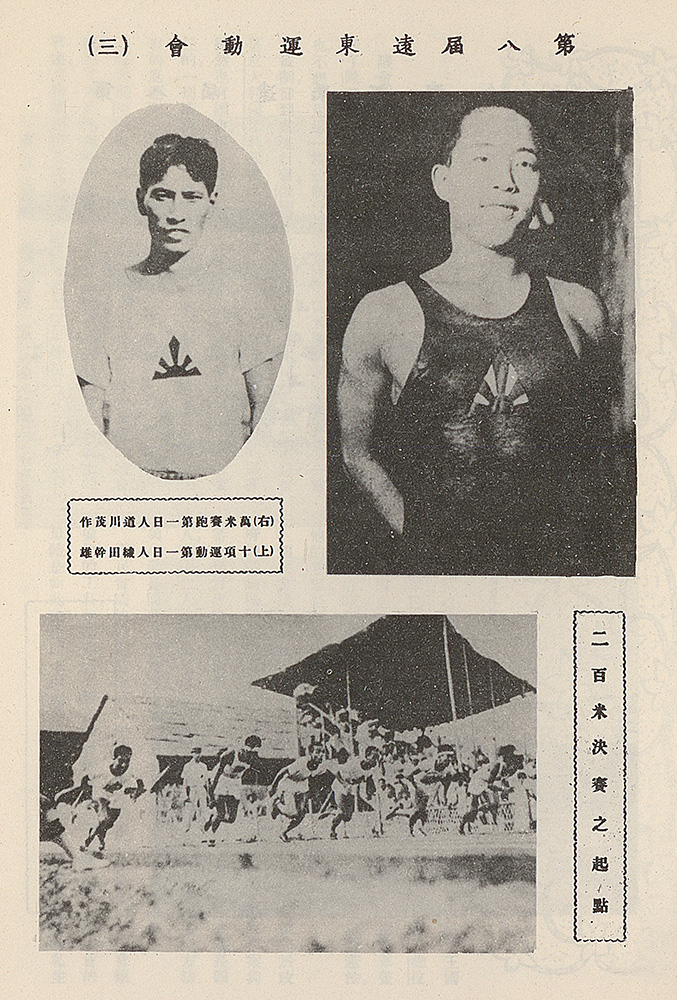

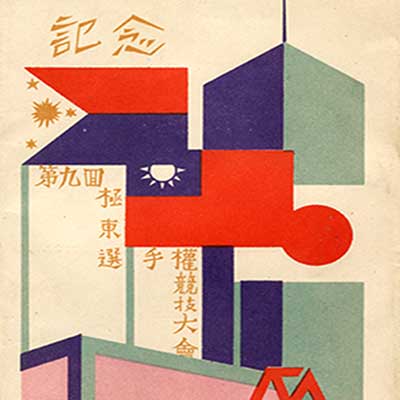

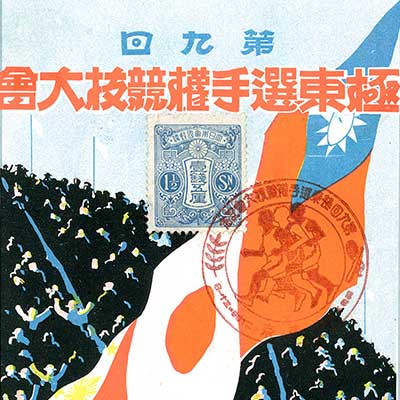

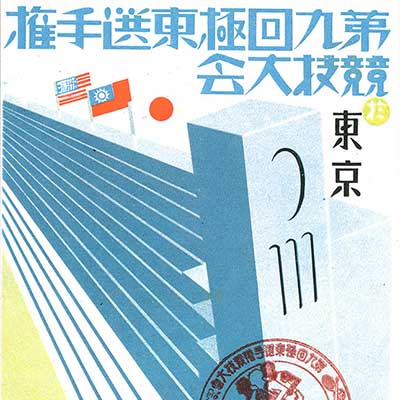

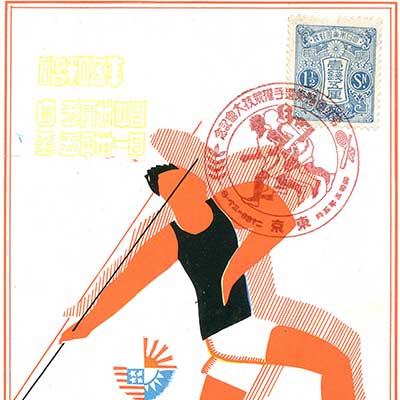

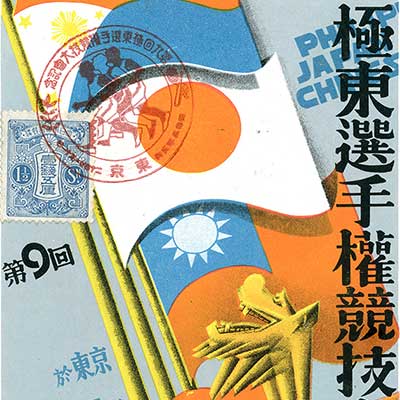

第9回大会

(東京、1930年5月24日~31日)

日本主催3回目の大会。インド初参加。

日本は陸上、団体競技(800・1600メートルリレー、5種・10種競技)、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目にエントリー。

バスケットボールとバレーボールを除く6種目で優勝。総合優勝国は日本。(第二部解説参照)

第10回大会

(マニラ、1934年5月12日~19日)

極東選手権最後の大会。インドネシア初参加。

開催前から「満洲国」の参加問題で日中が対立し、一時日本国内で満洲国参加擁護派によるボイコット運動にまで発展。

日本は陸上などで好成績を挙げたが、開催後の総会で中国代表が途中退席したことにより、極東大会はついにここで終了を迎えた。

-

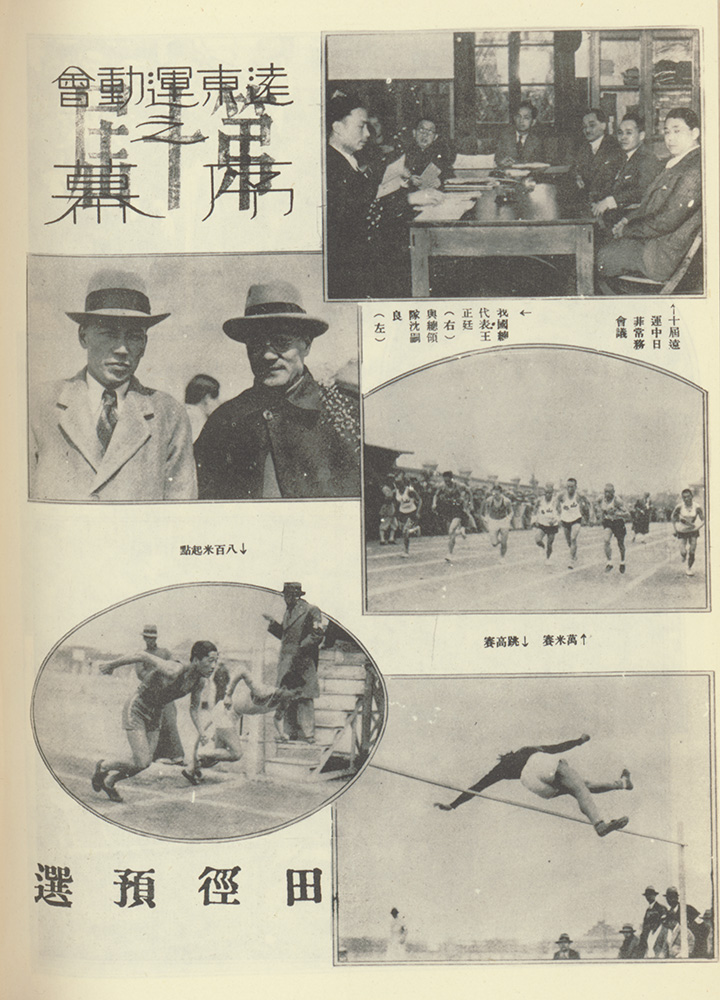

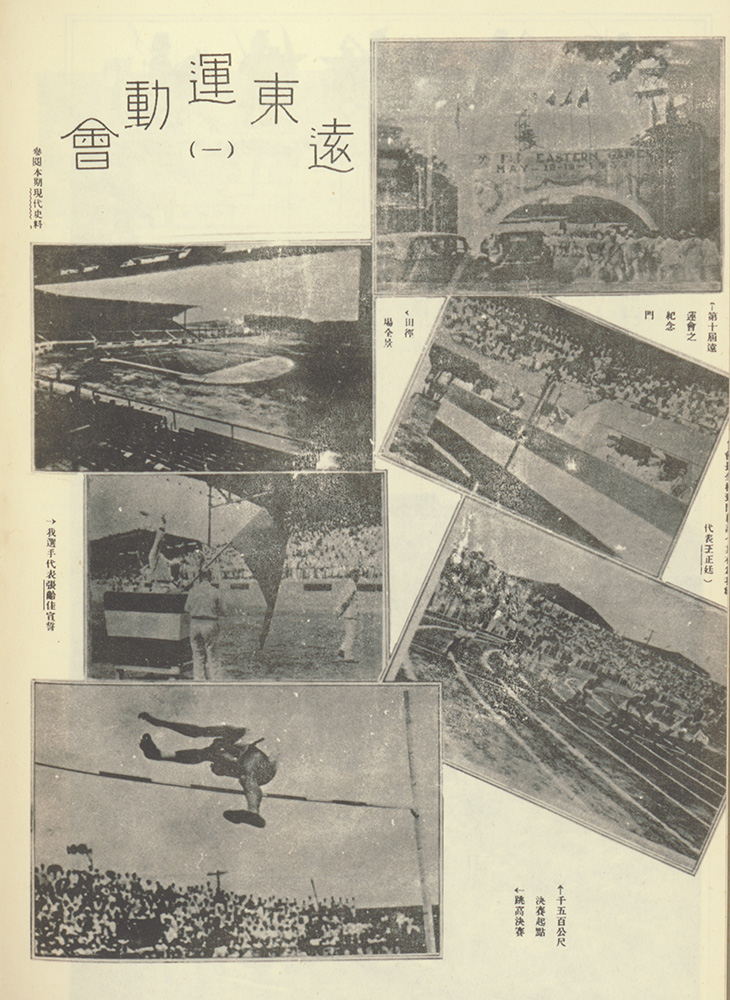

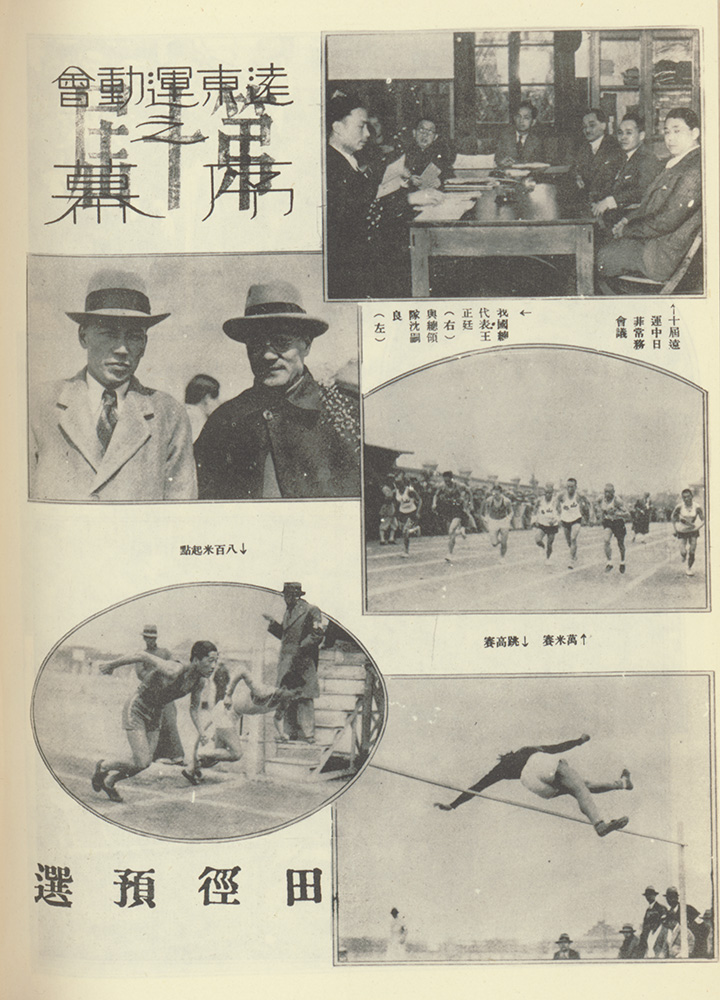

第十回極東選手権競技大会の序幕 上段右:第十回極東大会中日比常務会議/中段左:中国総代表王正廷(右)と総監督沈嗣良(左)/中段右:1000m競走/下段左:800m競走のスタート/下段右:走高跳の試合

(出典:『東方雑誌』第三十一巻第十号:日文研教員個人蔵)

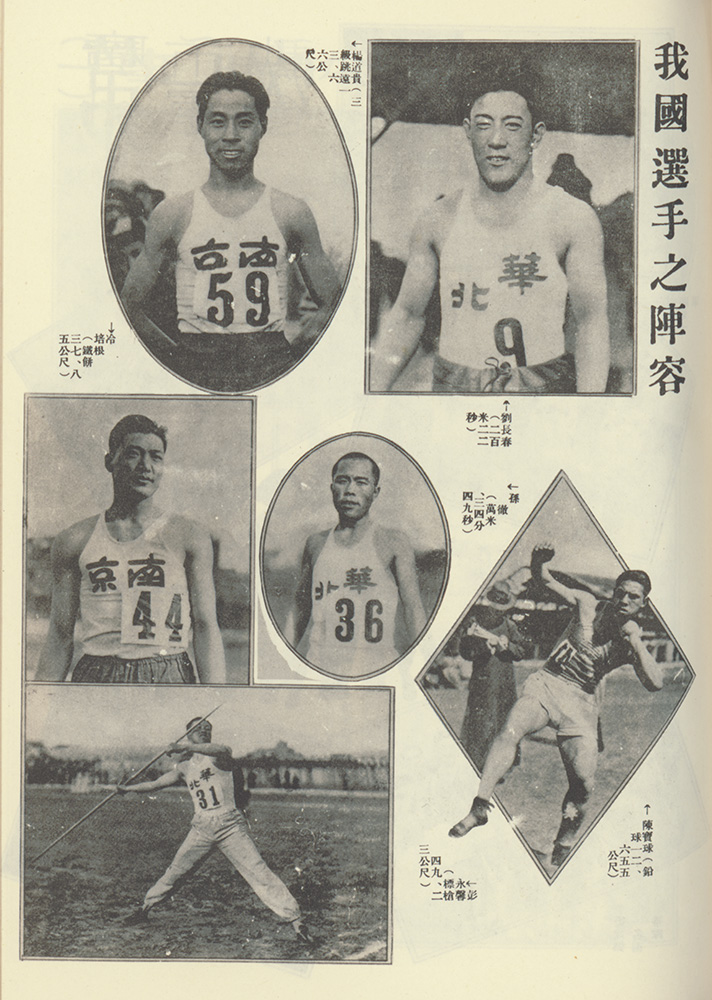

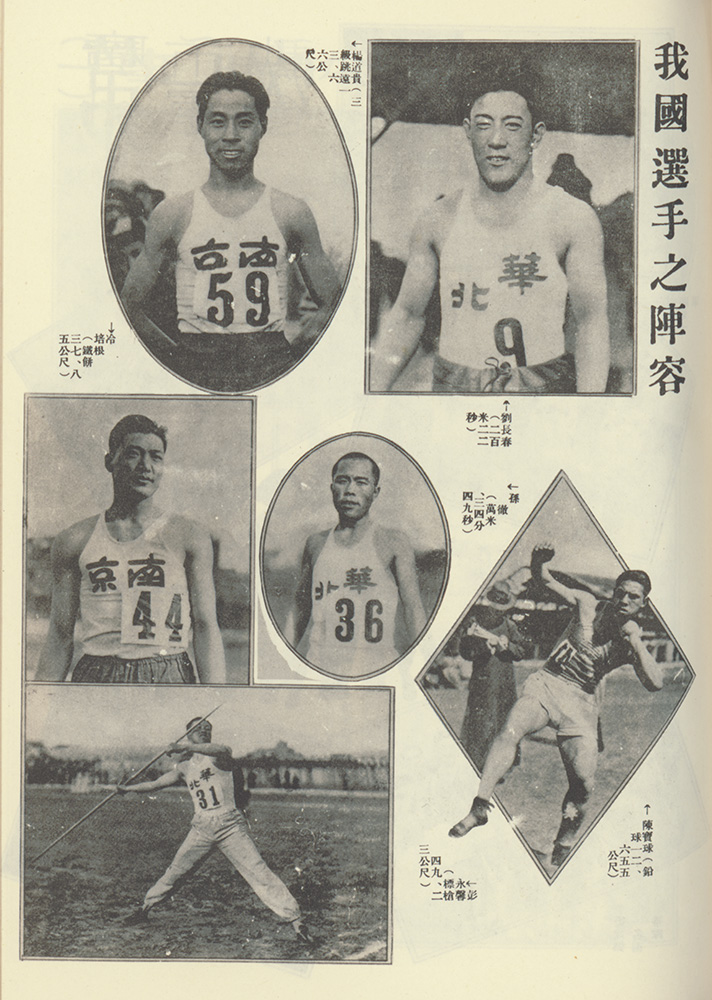

中国人選手陣:右上段:劉長春(200m22秒)/左上段:楊道貴(三段跳び13.66m)/中央:孫徹(1000m34分49秒)/左中段:冷培根(円盤投37.85m)/右下段:陳宝球(砲丸投12.655m)/左下段:彭永馨(槍投49.23m)

(出典:『東方雑誌』第三十一巻第十号:日文研教員個人蔵)

-

-

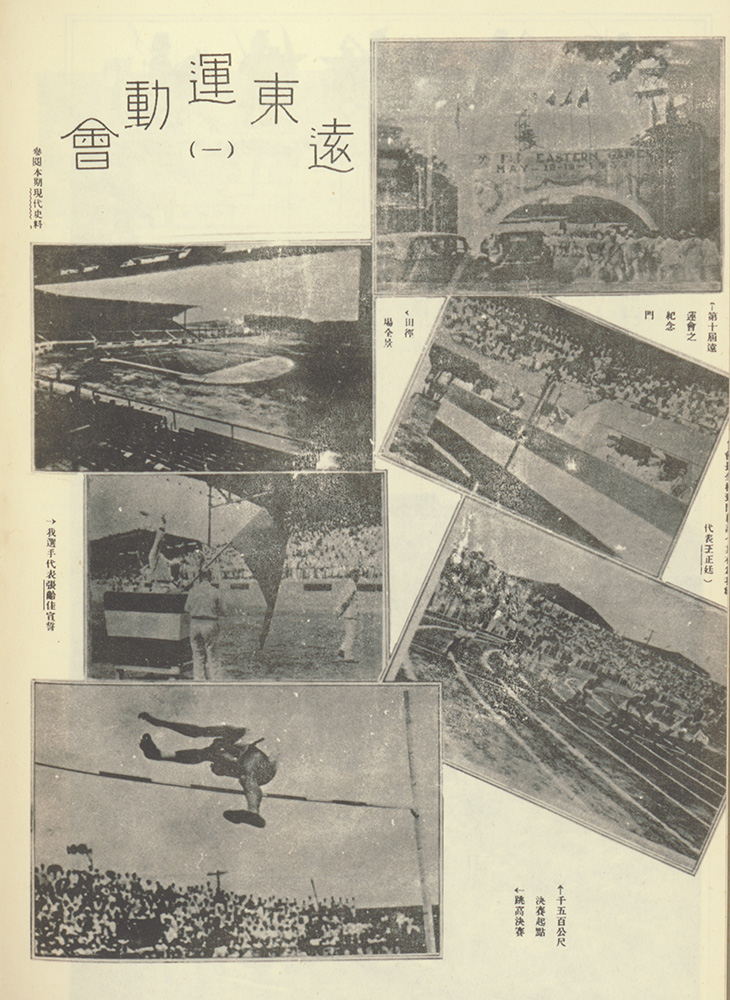

右上段:第十回極東選手権運動会の記念門/左上段:競技場全景/右中段:会長ケソンが開会式で辞を述べる(右は中国総代表の王正廷)/左中段:中国人選手代表張齢佳が宣誓する/右下段:1500m決勝のスタート/左下段:走高跳の決勝

(『東方雑誌』第三十一巻第十二号:日文研教員個人蔵)

第二部:日本で開催された三大会

(第3回、第6回、第9回)

①第3回

第3回極東選手権競技大会は、1917年5月8日から12日まで、東京・芝浦の大会のために急造された競技場で開催された。

日本が主催する初めての国際大会で、全国から選抜された142名の選手がエントリーした。第1次世界大戦でオリンピックが中断した中、メディアも選手の活躍などを大々的に報道し、全国民的な関心を集めた。

とりわけ日本は、陸上、水泳、野球、テニス、自転車の5種目で優勝し、新たなスポーツ・ブームを巻き起こした。

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

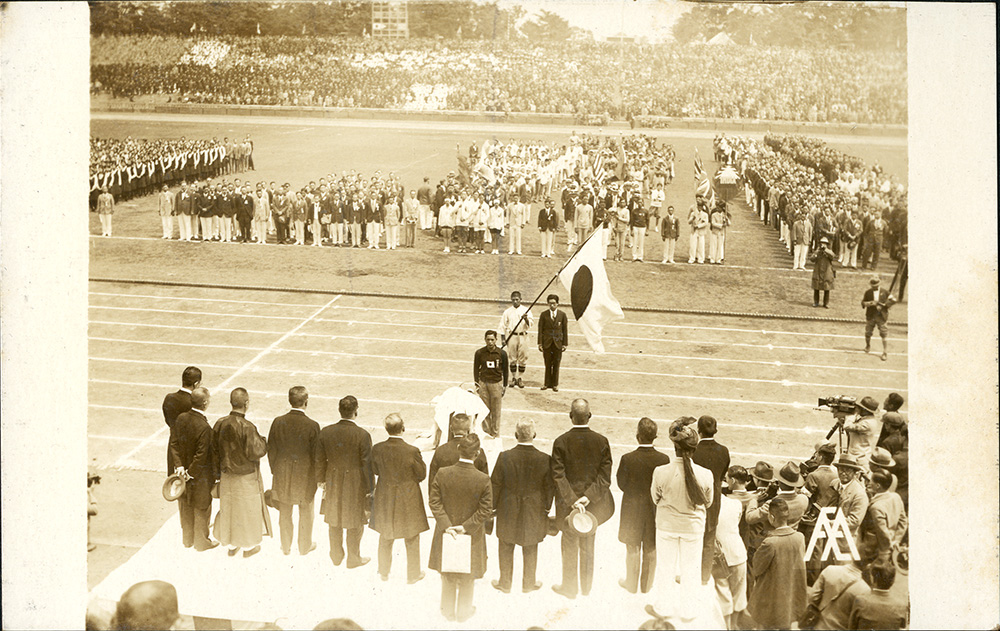

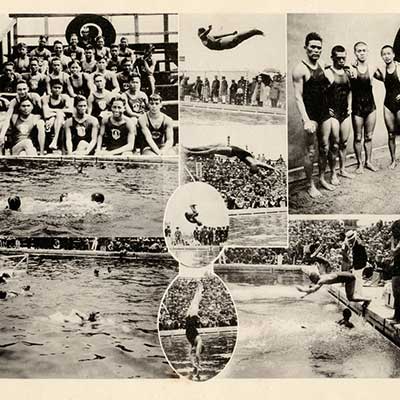

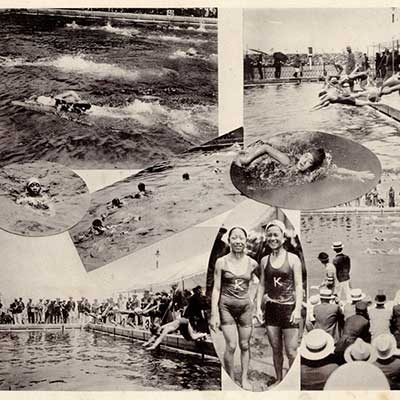

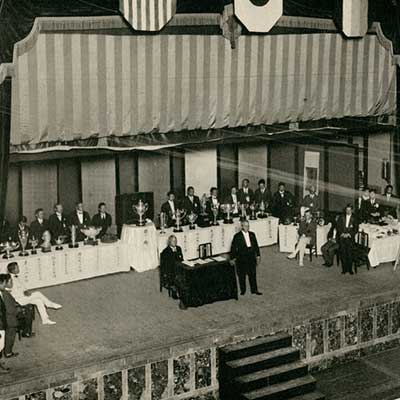

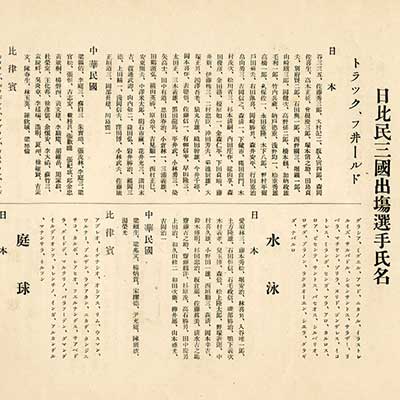

②第6回

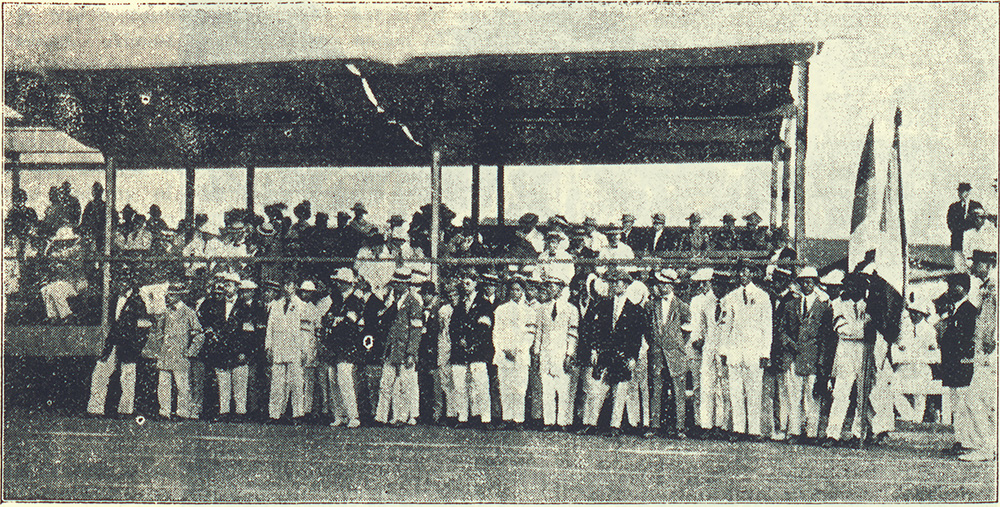

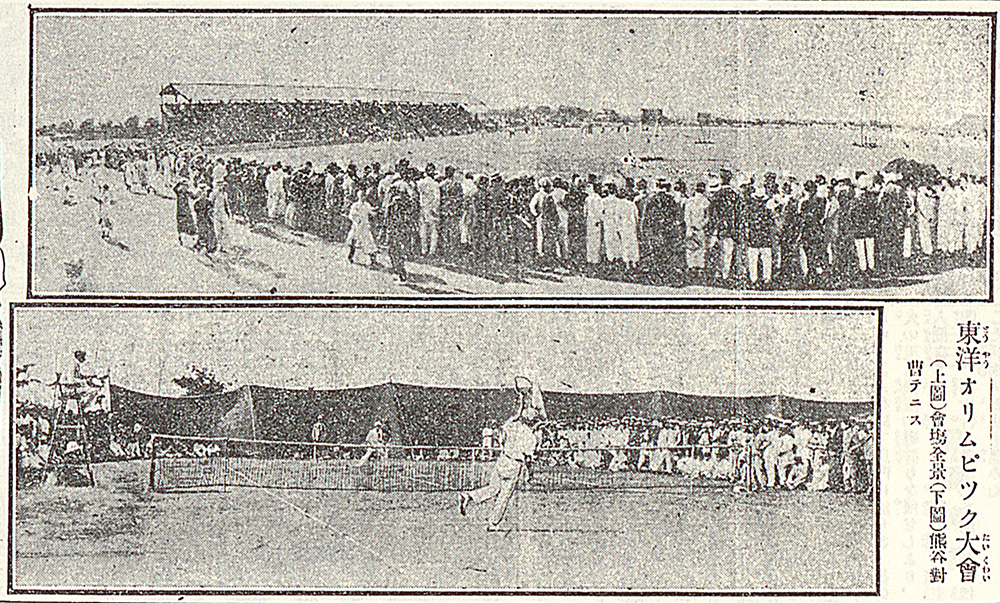

第6回極東選手権競技大会は、1923年5月21日から26日まで、大会のために新たに建造された大阪市立運動場で開催された。

日本での開催は二回目で、日本、中国、フィリピン三国の選手が出場し、陸上競技、水泳、野球、テニス、サッカー、バレーボール、バスケットボール、自転車の全8種目で優勝を争った。

日本は陸上競技、水泳、テニスの3種目で優勝し、地元・関西のその後のスポーツの普及、振興に大きく貢献した。

(出典:第六回極東選手權競技大會絵葉書)

(出典:第六回極東選手權競技大會記念寫真帖)

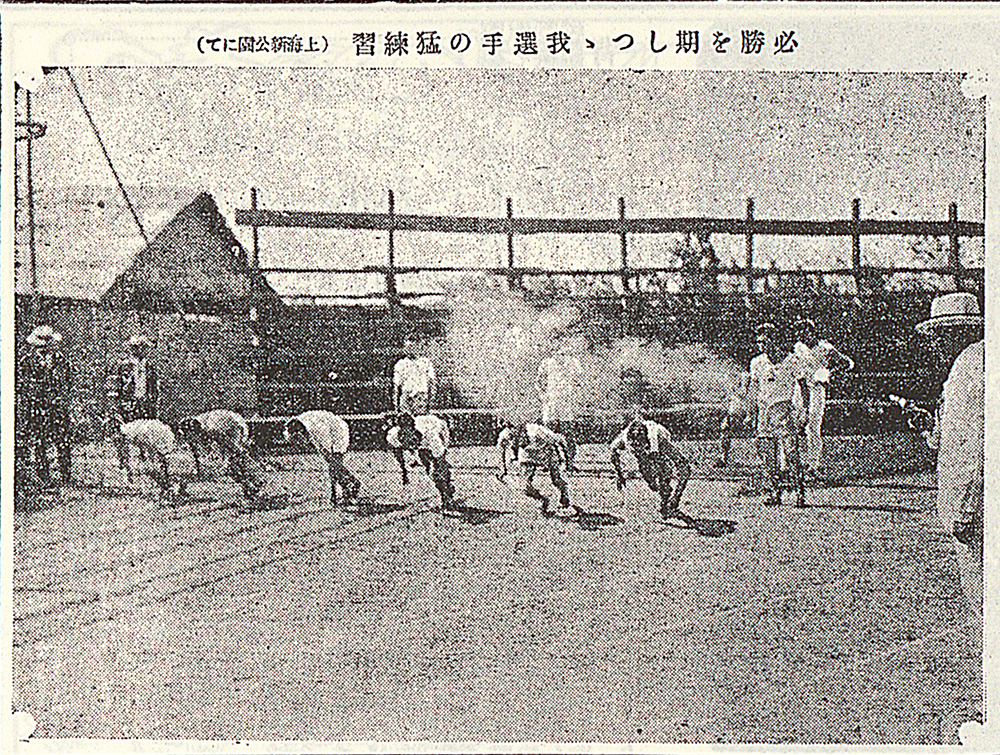

③第9回

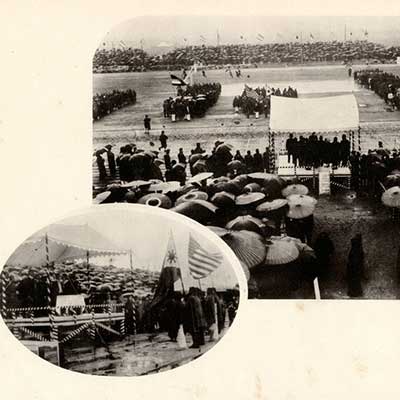

第9回極東選手権競技大会は、1930年5月24日から31日まで、東京・神宮競技場で開催された。

日本主催3回目の大会で、インド初参加。4ヶ国で500名を超える選手がエントリーした。

初日は約3万人の歓声のもとで開会式が行われ、大会史上最大規模のものとなった。日本選手は大活躍し、バスケットボールとバレーボールを除く6種目で優勝を勝ち取り、2大会連続で総合優勝国の座を射止めた。

なお、本大会では初参加のインド選手が一時イギリスの植民地からの独立を意味する三色旗(通称「ガンディー旗」)を掲げたことで、国内外を巻き込む大きな政治問題となった一幕もあり、後の満洲国参加問題に先んじて政治とスポーツとの関係の複雑な一面を覗かせていた。

(出典:第九・極東選手權競技大會絵葉書帳)

(出典:第九回極東選手權競技大會記念寫眞帖)

おわりに

大正から昭和初期にかけて、まだ大規模にオリンピックなどの国際大会に参加できなかった日本にとって、20年以上も続いた極東選手権競技大会はきわめて重要な意味を持っていた。3回の主催と5回の総合優勝、また大会ごとに各種目の成績を高めていった経験は参加選手のみならず、国民全員にスポーツ競技への大きな自信を植え付けたに違いない。その意味で、極東大会はまさにその後いよいよ本格的に参加するオリンピックのための前哨戦であり、また高まりつつあるナショナリズム的な感情を味わう最適の舞台であった。

このように、本展示はこれまで一般的にあまり知られていなかった極東大会の関連資料を紹介し、その20年間の記録を追跡することによって、日本、ひいては東アジア全地域における近代スポーツの普及、発展への理解の一助となれば大変嬉しく思う。

監修:劉建輝(国際日本文化研究センター 教授)

はじめに 極東選手権競技大会とは

1910年にアメリカ統治下のフィリピンに体育指導者として派遣されたエルウッド・スタンリー・ブラウン (Elwood Stanley Brown、1883年~1924年)の提唱で設立された極東オリンピック委員会(1920年に国際オリンピック委員会によって承認され、極東体育協会に改名)が主催し、1913年から34年まで全10回実施された国際スポーツ競技会。

フィリピン、中国、日本を順次開催国とし、第8回(1927年)までは隔年、以降1930年に第9回、1934年に第10回が開かれた。3ヶ国の他、インドとオランダ統治下のインドネシアも1回ずつ特別参加し、今日のアジア競技大会の源流の一つとなっている。

当初極東オリンピック(または東洋オリンピック)と呼ばれていたが、第3回から極東選手権競技会に改名された。

極東選手権競技大会全10回の開催地は、第1回マニラ(1913)、第2回上海(1915)、第3回東京(1917・大正6)、第4回マニラ(1919)、第5回上海(1921)、第6回大阪(1923・大正12)、第7回マニラ(1925)、第8回上海(1927)、第9回東京(1930・昭和5)、第10回マニラ(1934)となっている。

競技種目は基本的に陸上競技、水上競技、テニス、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、自転車(第3回まで)、団体競技(第8回より))の8種目で、各競技の成績はポイント制で表され、全体の総合点を競う形で行われた。

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

第1回大会

(マニラ、1913年2月1日~8日)

日本は陸上選手2名と野球チームを派遣。野球は優勝を飾った。総合優勝国はフィリピン。

-

THE FAR EAST 表紙:日本選手の田舎片善次がマニラマラソンで優勝を果たす(Photo by courtesy Bureau of Education, Philippine Islands) (出典:THE FAR EAST第52号)

フィリピンの代表選手たち。中央はTutherly、右は帽子を被るBrown、左は Croneで、彼らはみな委員会の成員である(Photo by courtesy Bureau of Education, Philippine Islands) (出典:THE FAR EAST第52号)

-

第2回大会

(上海、1915年5月15日~22日)

日本は陸上、水泳、テニス、バレーボール、自転車の5種目に参加。

テニスは優勝を飾った。総合優勝国は中国。

第3回大会

(東京、1917年5月8日~12日)

日本初の国際大会。日本は全種目に参加。陸上、水泳、野球、テニス、自転車の5種目で優勝。

総合優勝国は日本。(第二部解説参照)

第4回大会

(マニラ、1919年5月12日~17日)

日本は陸上、水泳、テニスの3種目に参加。テニスは優勝を飾った。総合優勝国はフィリピン。

第5回大会

(上海、1921年5月30日~6月4日)

日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

150名の選手団を派遣したが、優勝種目無しに終わった。総合優勝国はフィリピン。

第6回大会

(大阪、1923年5月21日~26日)

開催国として、日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目にエントリー。

陸上、水泳、テニスの3種目で優勝。総合優勝国は日本。(第2部解説参照)

-

問題の四百四十碼競走は我が納戸君と比軍のダナオ君との接戦を予想されたが、比軍のダナオ、マリナオの両軍ともスタートを誤って第二コーナーを廻る迄最後に殘され第二コーナー後のストレース・コースに移ってからダナオ君猛烈なスピードを出して納戸君を追い、スラト(ママ)では大接戦となり結局納戸君の一着となったが、若しダナオ君のスタートがよかったら納戸君は負けて居たかも知れない、写真は第二コーナーを過ぎ、ダナオ君が徐徐ピッチを上げて納戸君に迫らんとするところである、先頭は納戸徳重君、次は向って左から松重秀雄君、淺野均一君、民国の張茂林君、マリナオ君で、ダナオ君は丁度松重君の蔭になり、其肩のところに僅かに顔の一部を見せている (出典:アサヒ・スポーツ1923)

-

上は第四日に挙行した大阪市内小学校五、六学年女生徒の半輪運動の全景/オープン・ゲームに出だ姫路高校女学校のヴァレー・ボールは民国チーム及び東京府立第二高等女学校のチームを破って優勝した(下図右)は姫路高女チーム(同左)は対民国の試合(左上)は姫路の主将今村とよ子嬢と民国チーム主将陳彦勇嬢との握手 (出典:アサヒ・スポーツ1923)

右上:日本に勝って中華民国に敗れた比律賓蹴球チーム/右下:日本対民国の蹴球戦は五対一で日本が敗戦したがスコアの割合には緊張した好試合であった/左:比律賓対民国蹴球戦は非常な激戦で両軍の選手も応援もあまりにエキザイトした結果比島選手中に数名の負傷者を出した程であった (出典:アサヒ・スポーツ1923)

-

-

右:中華民国庭球選手、後列向って左から呉仕光君、韋栄駱君、袁慶祥君 前列向って左から刁慶歓君、楊錦銓君、羊文濤君/左:比律賓代表庭球選手、向って左からガビア君、ジー・アラゴン君、シー・アラゴン君、エフ・アラゴン君、マニユエル君 (出典:アサヒ・スポーツ1923)

第7回大会

(マニラ、1925年5月16日~22日)

日本は陸上、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

水泳、テニスの2種目で優勝。総合優勝国はフィリピン。

第8回大会

(上海、1927年8月27日~9月5日)

日本は陸上、団体競技(800・1600メートルリレー、5種・10種競技)、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目に参加。

陸上、団体競技、野球3種目の優勝を飾った。総合優勝国は日本。

第9回大会

(東京、1930年5月24日~31日)

日本主催3回目の大会。インド初参加。

日本は陸上、団体競技(800・1600メートルリレー、5種・10種競技)、水泳、野球、テニス、サッカー、バスケットボール、バレーボールの全種目にエントリー。

バスケットボールとバレーボールを除く6種目で優勝。総合優勝国は日本。(第二部解説参照)

第10回大会

(マニラ、1934年5月12日~19日)

極東選手権最後の大会。インドネシア初参加。

開催前から「満洲国」の参加問題で日中が対立し、一時日本国内で満洲国参加擁護派によるボイコット運動にまで発展。

日本は陸上などで好成績を挙げたが、開催後の総会で中国代表が途中退席したことにより、極東大会はついにここで終了を迎えた。

-

第十回極東選手権競技大会の序幕 上段右:第十回極東大会中日比常務会議/中段左:中国総代表王正廷(右)と総監督沈嗣良(左)/中段右:1000m競走/下段左:800m競走のスタート/下段右:走高跳の試合 (出典:『東方雑誌』第三十一巻第十号:日文研教員個人蔵)

中国人選手陣:右上段:劉長春(200m22秒)/左上段:楊道貴(三段跳び13.66m)/中央:孫徹(1000m34分49秒)/左中段:冷培根(円盤投37.85m)/右下段:陳宝球(砲丸投12.655m)/左下段:彭永馨(槍投49.23m) (出典:『東方雑誌』第三十一巻第十号:日文研教員個人蔵)

-

-

右上段:第十回極東選手権運動会の記念門/左上段:競技場全景/右中段:会長ケソンが開会式で辞を述べる(右は中国総代表の王正廷)/左中段:中国人選手代表張齢佳が宣誓する/右下段:1500m決勝のスタート/左下段:走高跳の決勝 (『東方雑誌』第三十一巻第十二号:日文研教員個人蔵)

第二部:日本で開催された三大会

(第3回、第6回、第9回)

①第3回

第3回極東選手権競技大会は、1917年5月8日から12日まで、東京・芝浦の大会のために急造された競技場で開催された。

日本が主催する初めての国際大会で、全国から選抜された142名の選手がエントリーした。第1次世界大戦でオリンピックが中断した中、メディアも選手の活躍などを大々的に報道し、全国民的な関心を集めた。

とりわけ日本は、陸上、水泳、野球、テニス、自転車の5種目で優勝し、新たなスポーツ・ブームを巻き起こした。

クリック(タップ)すると画像が拡大表示されます。

※画像が表示されるまで、多少時間がかかることがあります。

②第6回

第6回極東選手権競技大会は、1923年5月21日から26日まで、大会のために新たに建造された大阪市立運動場で開催された。

日本での開催は二回目で、日本、中国、フィリピン三国の選手が出場し、陸上競技、水泳、野球、テニス、サッカー、バレーボール、バスケットボール、自転車の全8種目で優勝を争った。

日本は陸上競技、水泳、テニスの3種目で優勝し、地元・関西のその後のスポーツの普及、振興に大きく貢献した。

(出典:第六回極東選手權競技大會絵葉書)

(出典:第六回極東選手權競技大會記念寫真帖)

③第9回

第9回極東選手権競技大会は、1930年5月24日から31日まで、東京・神宮競技場で開催された。

日本主催3回目の大会で、インド初参加。4ヶ国で500名を超える選手がエントリーした。

初日は約3万人の歓声のもとで開会式が行われ、大会史上最大規模のものとなった。日本選手は大活躍し、バスケットボールとバレーボールを除く6種目で優勝を勝ち取り、2大会連続で総合優勝国の座を射止めた。

なお、本大会では初参加のインド選手が一時イギリスの植民地からの独立を意味する三色旗(通称「ガンディー旗」)を掲げたことで、国内外を巻き込む大きな政治問題となった一幕もあり、後の満洲国参加問題に先んじて政治とスポーツとの関係の複雑な一面を覗かせていた。

(出典:第九・極東選手權競技大會絵葉書帳)

(出典:第九回極東選手權競技大會記念寫眞帖)

おわりに

大正から昭和初期にかけて、まだ大規模にオリンピックなどの国際大会に参加できなかった日本にとって、20年以上も続いた極東選手権競技大会はきわめて重要な意味を持っていた。3回の主催と5回の総合優勝、また大会ごとに各種目の成績を高めていった経験は参加選手のみならず、国民全員にスポーツ競技への大きな自信を植え付けたに違いない。その意味で、極東大会はまさにその後いよいよ本格的に参加するオリンピックのための前哨戦であり、また高まりつつあるナショナリズム的な感情を味わう最適の舞台であった。

このように、本展示はこれまで一般的にあまり知られていなかった極東大会の関連資料を紹介し、その20年間の記録を追跡することによって、日本、ひいては東アジア全地域における近代スポーツの普及、発展への理解の一助となれば大変嬉しく思う。

監修:劉建輝(国際日本文化研究センター 教授)

アンケートのご協力ありがとうございました。

回答受付期間:令和3年11月19日(金)~令和4年1月14日(金)正午

アンケートの受付は終了いたしました