昨年に引き続き、今年も日文研一般公開はオンライン開催。

11月20日(土)には2名のゲストスピーカーを招いた鼎談の様子を、YouTube公式チャンネルにてプレミア公開。さらに、12月には、日文研史上初、共同研究会の様子も動画で公開いたします(予定)。 オンライン資料展示では、戦前のスポーツ・競技大会に関する写真・絵葉書を解説付きでご覧いただけます。ご自宅でごゆっくり、日文研一般公開をお楽しみください。

このページが一般公開の会場です!

一般公開催し物紹介

プレミアム公開終了後は、いつでも動画をご覧頂けるようになります。

第一部鼎談「帝国・身体・記録」

3名の研究者が専門的視点から近代東アジアのスポーツ、文化、歴史について語ります。

研究者紹介

-

荒川 章二(あらかわ しょうじ)

国立歴史民俗博物館 名誉教授

-

佐々木 浩雄(ささき ひろお)

龍谷大学 准教授

-

劉 建輝(りゅう けんき)

国際日本文化研究センター 教授

第二部共同研究会「文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ」

今年の一般公開では、共同研究会のひとつ「文明としてのスポーツ/文化としてのスポーツ」開催の様子を初公開。アカデミックな研究会の雰囲気を動画でご覧ください。

研究代表者:牛村 圭(国際日本文化研究センター 教授)

※日文研では、専門や国・地域を異にする研究者が集い、日本の社会および文化をめぐって学際的・国際的な総合研究を進めるために共同研究会を実施しています。

研究代表者牛村 圭(うしむら けい)

国際日本文化研究センター 教授

共同研究会の概要

スポーツには国や地域独自の文化を背景に発展・進化を遂げていったもの、そして他国・他地域との接触によりもたらされたもの、があると考えられる。幕末の開国以降西洋列強との接触により日本へ伝播した西洋起源のスポーツの背景には、ボクシングのようにルール設定により野蛮との訣別を図った、すなわち文明の一要素となることを企図したものがあった。また、日本で生まれたスポーツにも柔道から JUDO への展開―あるいは進化―のように異文化との接触により変貌を遂げていった類もある。一方には野蛮と対置される文明としてのスポーツ、そして他方には一国のなかで文化として展開したのち異種文化と遭遇しそれを契機に変化していった―あるいは変化を生まなかった、拒んだ―スポーツ、を考えることができよう。本共同研究は、この2種のスポーツを念頭におきながら近代日本の歴史のうえでのスポーツに関わるさまざまな事例を検討し、日本文化の従前の解釈に新たな視角を提示することをも目指すこととしたい。

おうちでじっくり鑑賞できます!

所蔵資料の展示

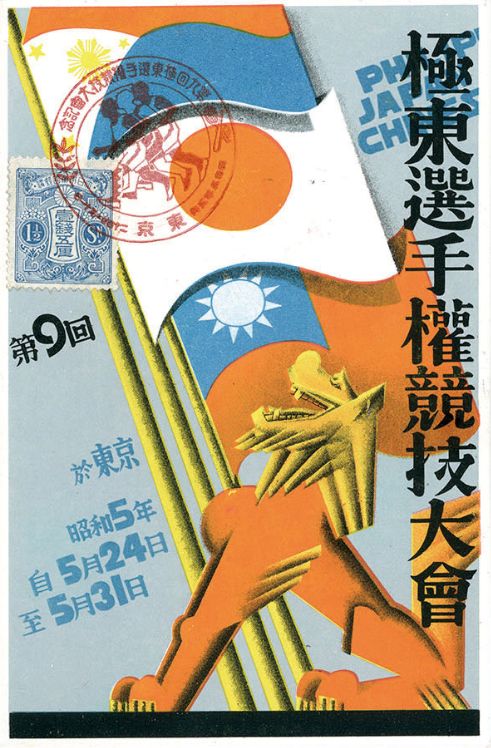

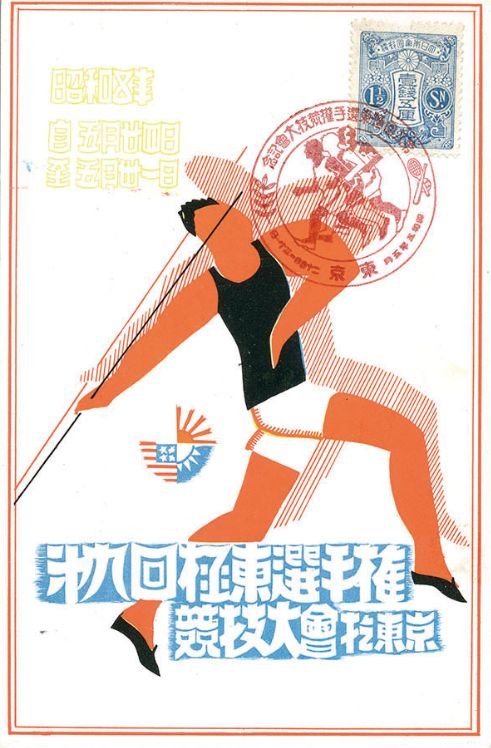

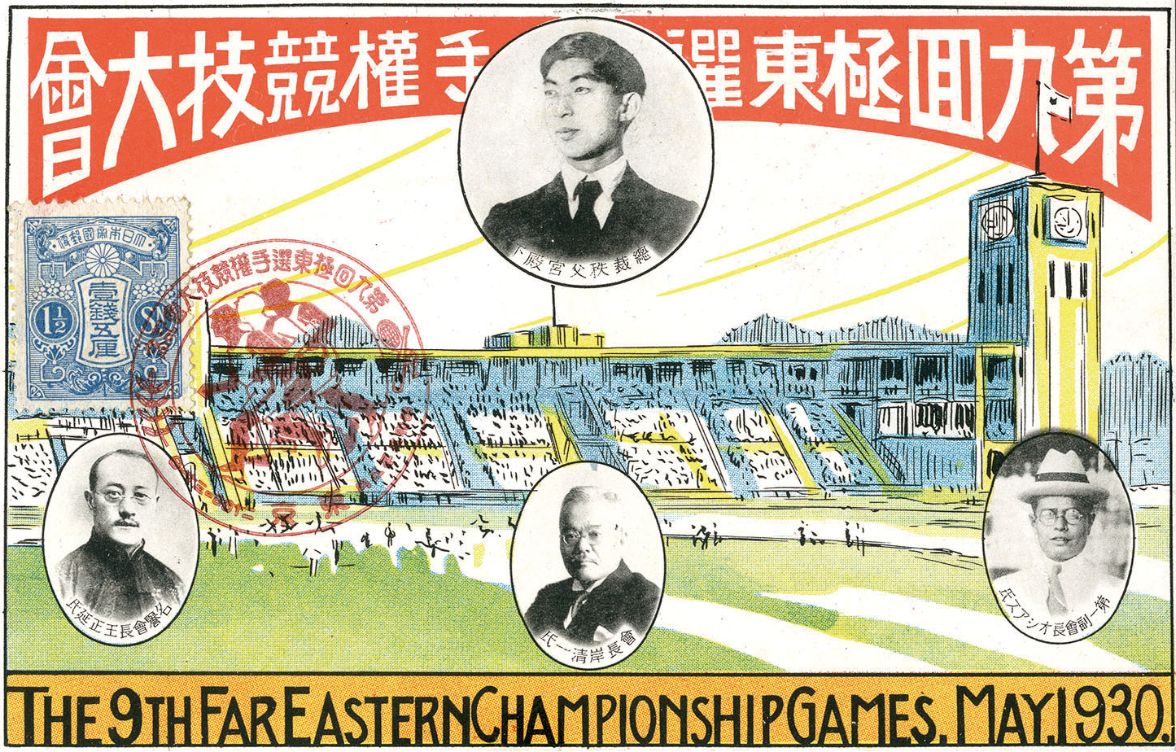

「写真・絵葉書からみる戦前のスポーツ」

およそ100年前に開催された「極東選手権競技大会」に関する写真・絵葉書を通して、近代東アジアのスポーツ史を振り返ります。

監修:劉建輝(国際日本文化研究センター 教授)

極東選手権競技大会とは

1913年~1934年の間に極東諸国の競技力向上と国際親善を目的に開催された国際競技会。主な参加国は大日本帝国、フィリピン、中華民国。現在のアジア競技大会の前身とされる。

「極東選手権競技大会」に関する

写真・絵葉書コレクションを一挙公開!

- 本一般公開は「スポーツ」「文明」「歴史」等のテーマについて人文科学の立場から考察するもので、特定の団体・思想・歴史観等を批判・推奨するものではありません。

- 当該特設ページに記載されている用語は、当時を知ることができる資料、研究素材という観点から、当時のままの表記で記載しております。

- オンラインのみの開催です。日文研構内での一般公開はいたしません。

井上章一所長による所内案内

内外の橋渡しをこころざす日文研

海外にも、日本文化にいどむ研究者が、いる。

日本の学界は、彼らとの連携を、かならずしもうまくとっていない。

われわれは、その橋渡し役をつとめていくつもりである。

案内人:井上章一

(国際日本文化研究センター 所長)

日文研とは…?

日本の文化・歴史を国際的な連携・協力の下で研究するとともに、外国の日本研究者を支援するという大切な使命をもった大学共同利用機関です。日本研究の国際的拠点としての役割を担っています。

アンケートのご協力ありがとうございました。

回答受付期間:令和3年11月19日(金)~令和4年1月14日(金)正午

アンケートの受付は終了いたしました